壁の照明など [バルグレイ 製作記]

各層の壁にも照明を設置します。

各階層の壁にも、ズラリと並んだ照明が点いています。

こちらは劇中でも描写されていますので、綺麗に点灯させたいのですが、こんなにたくさんの光を電飾するのは大変ですよね(^_^;)

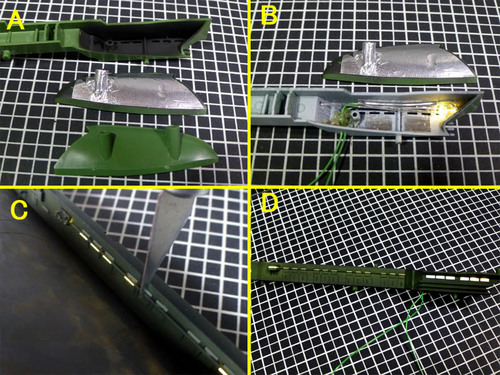

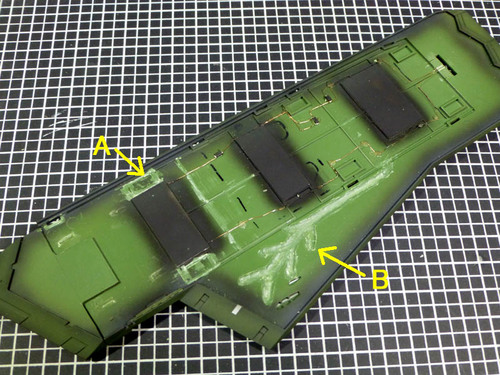

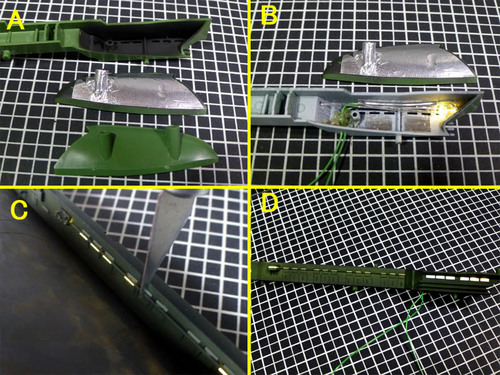

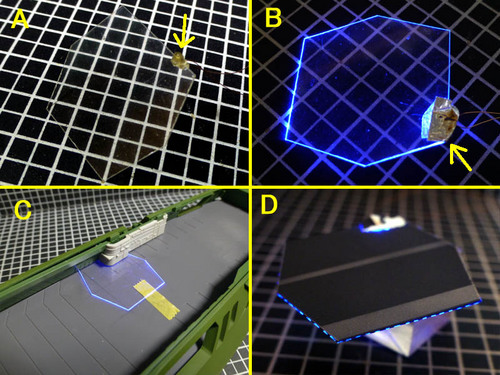

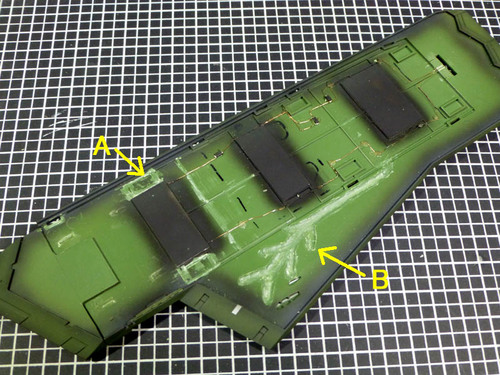

まずは第四甲板の壁の照明を点灯させてみます(^^)/

A 第四甲板にのみ後方に部屋があって、窓らしき光があります。

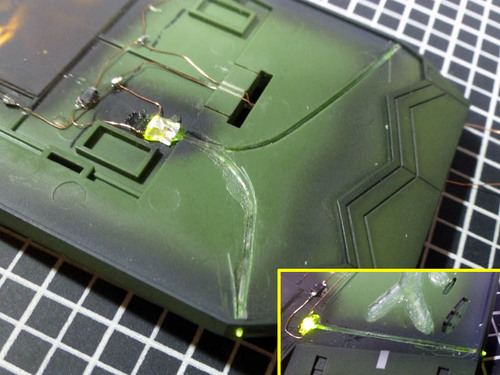

外側はくぼんでいますが、内部にはある程度の空間がありますので、内部にLEDを

点灯させて、窓を開口すれば光る窓が作れそうです。

B 部屋の内部にアルミシールを貼り付けて、一番奥に電球色LEDを取り付けました。

このLEDの先端に穴を開け、0.75ミリの光ファイバーを差し込んであります。

光ファイバーは部屋の反対側から外へ出て行き、壁に接着しておきました。

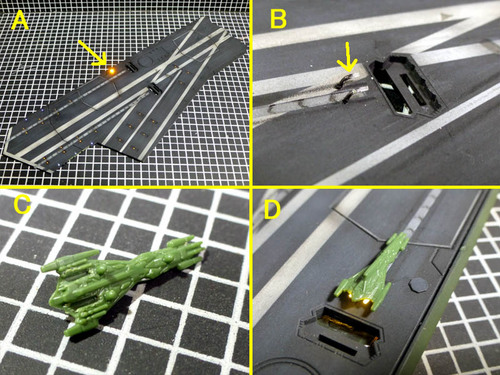

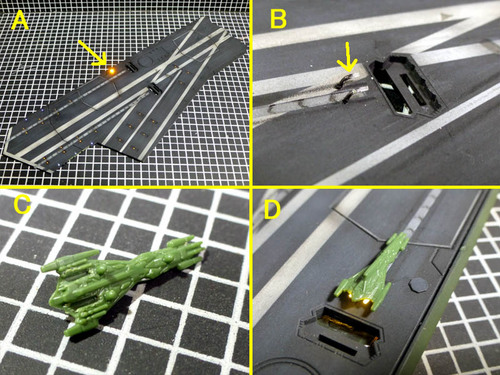

C 塗装後に、ナイフでコリコリして塗装を剥がします。

剥がした部分だけ光が漏れだして発光してくれますので、好きな間隔でいくらでも

照明を点ける事が出来ます(^^♪

D 開口した小部屋の窓には、0.3ミリのプラ板を貼り付けて、光を拡散させています。

ファイバーにキズを付けた発光も、綺麗に光ってくれました(^^)/

ちなみに、キズはLEDに近い方は細く、遠くなる程太くして光量を調整しています。

たった1個のLEDで、窓の光を全て点灯させるためのアイディアですが、ガイペロン級は甲板と床しか無いので、出来るだけ少ないLEDで効果的な照明を作るためには、色々と工夫が必要になります(^^♪

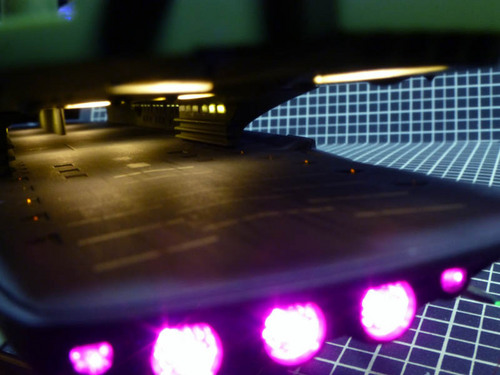

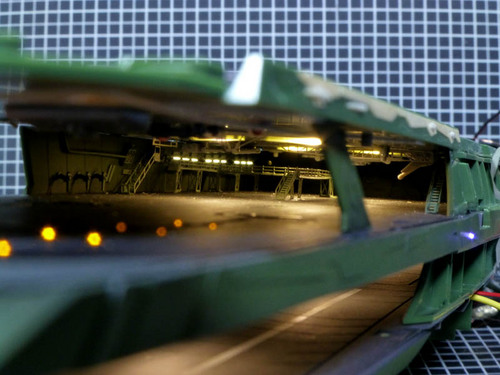

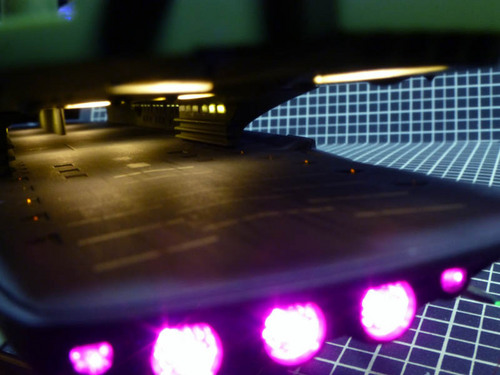

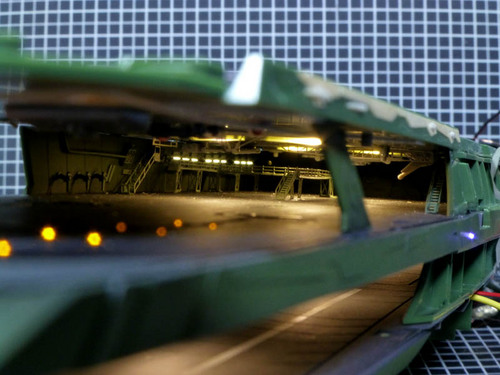

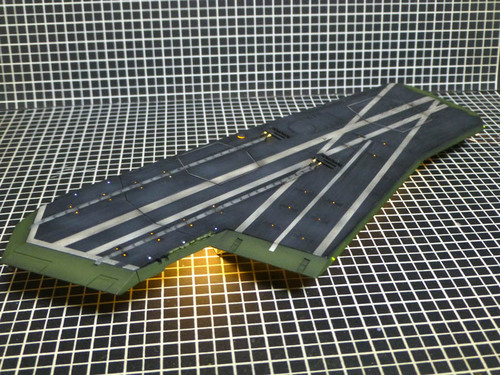

天井や壁の照明がカタパルトを照らし出し、ちょっと良い雰囲気になりました(^_^*)

照明を電球色に統一したのもノスタルジックな雰囲気に貢献してくれたのかも知れません。

第四甲板は着艦専用らしいので、明るくないと危ないですしね(^_^*)

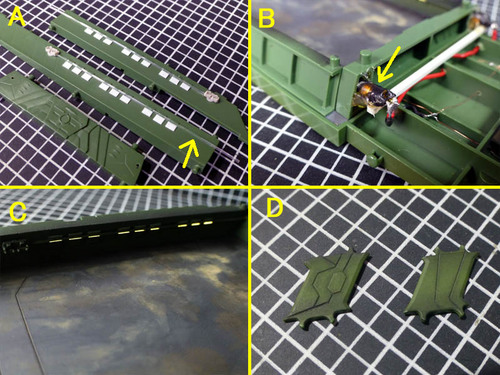

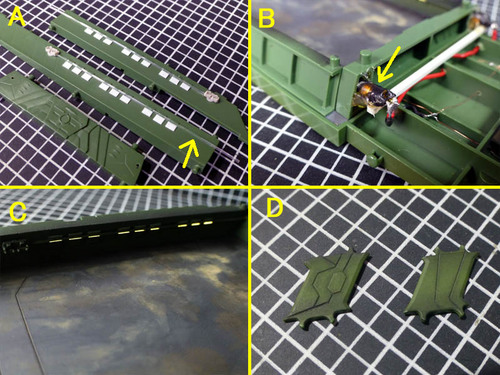

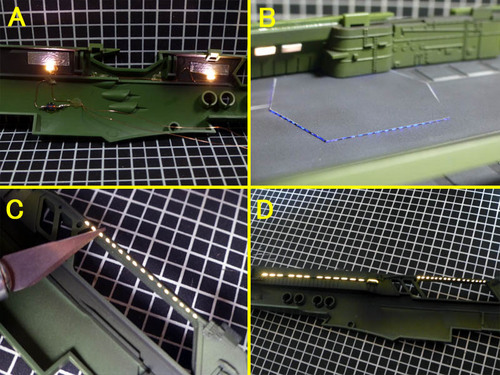

第三甲板の壁にも、同様の方法で照明を点けています。

A 壁を軽くデコレートして、ファイバーを瞬着で接着しました。

ファイバーは奥の壁を貫通して裏側まで通してあります。

B 熱収縮チューブで遮光した電球色LEDへ差し込んで固定しました。

ちょっと高さが合わなかったので、2ミリのプラ角棒を通して、そこへ固定しています。

C 塗装してからコリコリ法で綺麗に並んだ照明が点灯しました(^^)/

第三甲板はメンテナンスや武装の部屋と仮定しましたので、床はオイルなどで汚れて

います(^_^*)

D 第三甲板の先にのみ、両脇に柱がありますが、キットでは何もモールドが入っていま

せんので、スジ彫りなどを加えています。

意外とこういった細かい部分って目が行くんですよね(^_^*)

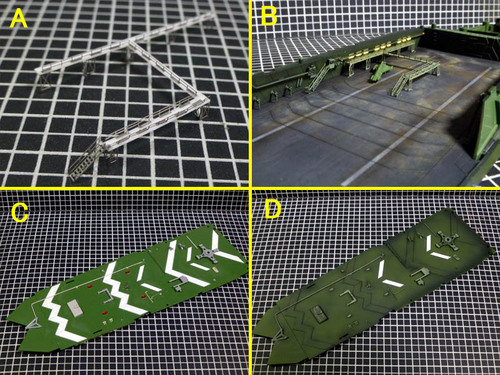

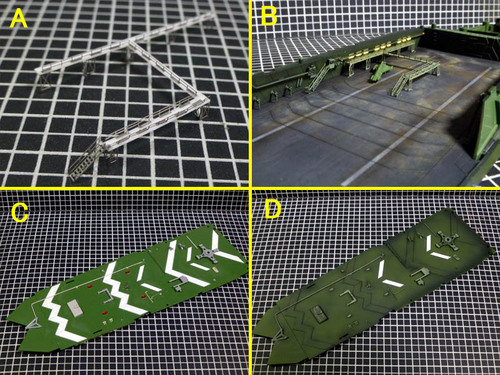

第三甲板はメンテナンス専用の甲板と仮定して、ちょっと遊びました(^_^*)

A 甲板はとてつもなく広いので、ある程度高いところから見える場所が欲しいと考えました。

また、スクランブル時に一斉に出撃する場合、反対側へ行くのも大変なので、空中廊下

的な通路があると便利だなーと思いました(^_^*)

プラ板にエッチングパーツを組み合わせて、ちょっとした回廊を作ってみました。

B 階段なども取り付けて塗装し、置いてみた感じです。

手前側からしか見えないので、影になる側の手すりを無くしてみたり、暗くて見えなくなる

部分は省略したりしています。

C 天井には、メンテナンスのための機器を取り付けてみました。

やはり手前からしか見えないので、パーツが重なり合わない様に配置しています。

そのためスカスカな貼り付け具合に見えますが、これくらいの追加で充分な効果になって

くれる・・・ハズ(;一_一)

D 塗装してスミ入れもしました。

天井の照明は2箇所しかありませんが、手前にもうひとつ作ると綺麗なシルエットが

出ないので、あえて省略しています。

実際に点灯させてみると、あら。いーんでないかい(^^♪

余計なディテールを省略したり、奥に暗い部分を作る事で構造物を浮き上がらせたり、機器を重ならない様に配置した効果が出てくれたみたいです(^^)/

まだ艦載機は製作していませんのでガラーンとしていますが、活気に溢れた甲板に仕上げられそうです(^^♪

まぁ、どーせ覗かないと見えないところなので、ヘタすると気付いてもらえない場所なんですけどね(^_^*)

第二甲板には、第一甲板へと揚がるエレベーターがあります。

「どーせ気付いてもらえない部分 - PARTⅡ」として、エレベータも電飾してみました(^^)/

元々は、上下するエレベーターの周辺に人が近付いたら危険でしょ?的な発想です。

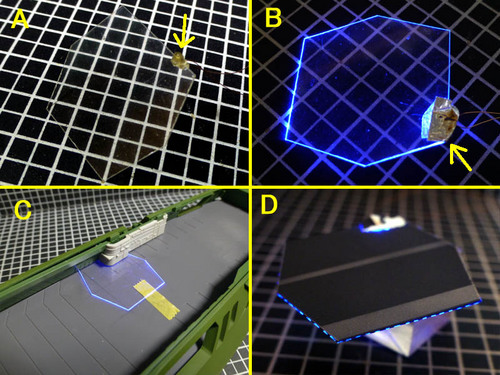

A 0.3ミリの透明プラ板を六角形に切り出し、断面にブルーのチップLEDを

取り付けました。

LEDは接着が効かないので、ホットボンドで固定しています。

B 点灯させると、光は表面を素通りして断面から出てきます。

この現象を利用して、エレベーターのエッジ部分だけを点灯させようという計画です。

C LEDを取り付けた部分は、ちょうど拡張した内部構造物の下に隠れます。

エレベーターのエッジ部分だけが見えるので好都合です(^^♪

どうやって上下に動くのか?なんて、疑問を持ってはイケナイ部分になります(^_^*)

D 塗装して、エッジ部分をコリコリ削って点々に発光させました。

光ファイバーじゃないと出来ない程、細かい発光を作る事ができます(^^)/

この方法は他にも色々と応用できそうですね。

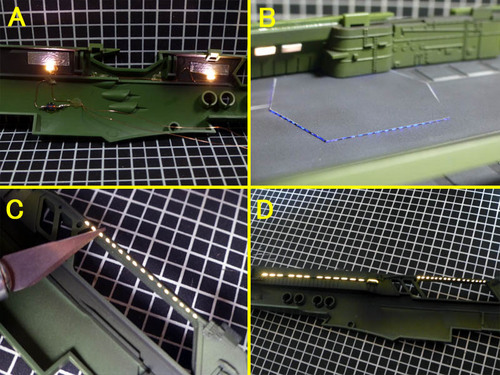

第二甲板の壁にも照明を点けて行きました。

A 右側の壁には三連のダボがあり、ちょうど照明っぽく開口部分があります。

内部に横が光るチップLEDを取り付け、アルミテープで反射させて発光させる方法に

しました。

B 穴の表面にはプラ板を貼り付けて、光を分散させています。

この画像はちょうどエレベーターの塗装中ですね(^_^*)

C 左側の壁にも今までと同様にファイバーを通して、ナイフでコリコリ大作戦で発光させて

います(^_^*)

オープンデッキの上にも、小さな照明がたくさん点いていて、劇中でも確認出来ます。

ここは幅が無いので、0.5ミリのファイバーを通し、やはりコリコリの術で発光させました。

D 完成した左側照明です。

小さな照明がズラリと並んで、劇中の様子に近付いてくれたと思い込んでいます(^^♪

第二甲板はオープンデッキから覗き込めるので、照明の効果も大きい部分だと思います

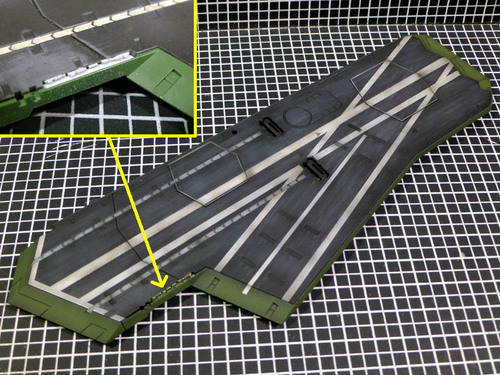

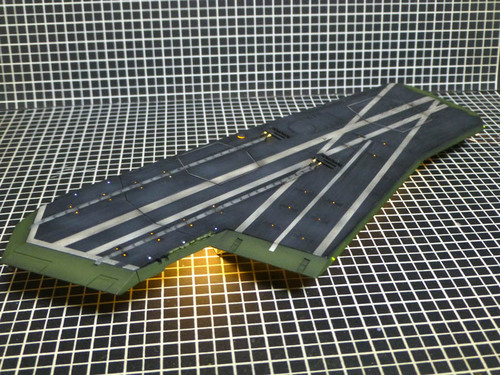

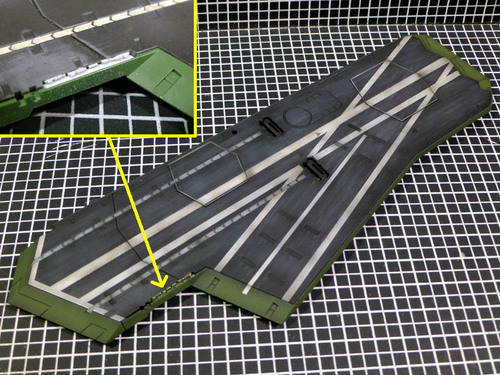

第一甲板を塗装しました。

第一甲板にも、キャットウォークを設置しています。

アングルドデッキにもありそうなのですが、外観を崩してしまいそうなので止めました。

白線は全て塗装で仕上げてあります。

エナメルでスジ状の汚しを加えている点も同じですが、このあとで後部に着艦時に出来たタイヤ跡を書き込んでいます。

たぶん第一甲板も着艦に使う事があるだろうと思います(^_^;)

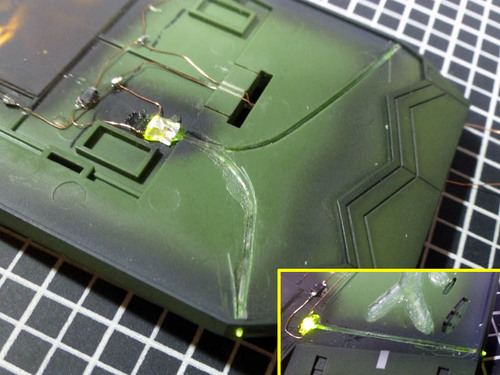

第一甲板は他の甲板よりも薄くて、内部はほとんど空間がありません。

A キットのダボやフレームを削り取って、天井照明や誘導灯ファイバーの通り道を確保して

います。

チップのCRDが威力を発揮してくれています(^^)/

B アングルドデッキの誘導灯もファイバーですけど、急に折れてしまわない様にパーツを

削って空間を作っています。

パーツの裏側に抜けてしまうギリギリまで削って、空間を確保しました。

第一甲板が一番難易度が高い工作になりますが、今回は更にICCSやデバッケの噴射光も再現してみました。

A 誘導灯のLEDを、わざわざ艦橋の近くに設置して、甲板に開けた穴から光らせます。

この光を利用して、現用空母にあるICCS(カタパルト管制室:通称バブル)を発光させ

ました(^^♪

片面だけ塗装した透明プラ板を被せるだけで完成です(^_^;)

劇中でも、バブルから覗いた発艦風景が描写されていて、メッチャカッコ良かったので

再現してみました。

B 天井照明のプラ板BOXに穴を開けて、ファイバーを甲板表面まで持ってきました。

先を曲げて断面の方向を変えて、デバッケの噴射口を光らせたいと思います。

C デバッケの方は、機体の下に溝を彫ってファイバーが収まる部分を作っただけです。

D いかにもデバッケが噴射しているように見えますが、天上照明の光です(^_^*)

この噴射口の発光はシュデルグでもやりたかったのですが、時間が無くて出来ません

でした(+_+)艦載機がスヌーカだったしね

ジルさんのバルグレイで工作されていましたので、ボクもやってみた工作です(^_^*)

ICCSもデバッケの噴射も、LEDの追加無しで電飾しています。

薄い甲板に余計な追加工作を極力しないで、効果的な電飾をする工夫が必要でした。

もし、これらにLEDの追加が必要なら、工作しなかったと思います。

でも、甲板のエッジにある警告灯はLEDを使わないと無理。(-_-;)

パーツに溝を彫って、0.5ミリのファイバーを埋め、黄緑色のチップLEDで光らせています。

実はこの警告灯を点滅させようと考えていたのですが、超小型のチップPICでも高さオーバーでした。

パーツを削れば納める事は出来そうでしたが、劇中では点滅していないし、5Vの電源を引いてこなくてはならないので断念しました(^_^;)

第一甲板の電飾終了です。

パーツを見た時、コレを電飾できるのか?と思いましたが、何とかなるもんですね(^_^*)

一番上の甲板なので、他よりも見られる機会の多い甲板です。

まだ細部の塗装が残っていますので完成ではありませんが、ここまでの工作量からすると完成しちゃった気分になりますね(^_^*)

次回はメインエンジンと細部の工作をご紹介します(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

各階層の壁にも、ズラリと並んだ照明が点いています。

こちらは劇中でも描写されていますので、綺麗に点灯させたいのですが、こんなにたくさんの光を電飾するのは大変ですよね(^_^;)

まずは第四甲板の壁の照明を点灯させてみます(^^)/

A 第四甲板にのみ後方に部屋があって、窓らしき光があります。

外側はくぼんでいますが、内部にはある程度の空間がありますので、内部にLEDを

点灯させて、窓を開口すれば光る窓が作れそうです。

B 部屋の内部にアルミシールを貼り付けて、一番奥に電球色LEDを取り付けました。

このLEDの先端に穴を開け、0.75ミリの光ファイバーを差し込んであります。

光ファイバーは部屋の反対側から外へ出て行き、壁に接着しておきました。

C 塗装後に、ナイフでコリコリして塗装を剥がします。

剥がした部分だけ光が漏れだして発光してくれますので、好きな間隔でいくらでも

照明を点ける事が出来ます(^^♪

D 開口した小部屋の窓には、0.3ミリのプラ板を貼り付けて、光を拡散させています。

ファイバーにキズを付けた発光も、綺麗に光ってくれました(^^)/

ちなみに、キズはLEDに近い方は細く、遠くなる程太くして光量を調整しています。

たった1個のLEDで、窓の光を全て点灯させるためのアイディアですが、ガイペロン級は甲板と床しか無いので、出来るだけ少ないLEDで効果的な照明を作るためには、色々と工夫が必要になります(^^♪

天井や壁の照明がカタパルトを照らし出し、ちょっと良い雰囲気になりました(^_^*)

照明を電球色に統一したのもノスタルジックな雰囲気に貢献してくれたのかも知れません。

第四甲板は着艦専用らしいので、明るくないと危ないですしね(^_^*)

第三甲板の壁にも、同様の方法で照明を点けています。

A 壁を軽くデコレートして、ファイバーを瞬着で接着しました。

ファイバーは奥の壁を貫通して裏側まで通してあります。

B 熱収縮チューブで遮光した電球色LEDへ差し込んで固定しました。

ちょっと高さが合わなかったので、2ミリのプラ角棒を通して、そこへ固定しています。

C 塗装してからコリコリ法で綺麗に並んだ照明が点灯しました(^^)/

第三甲板はメンテナンスや武装の部屋と仮定しましたので、床はオイルなどで汚れて

います(^_^*)

D 第三甲板の先にのみ、両脇に柱がありますが、キットでは何もモールドが入っていま

せんので、スジ彫りなどを加えています。

意外とこういった細かい部分って目が行くんですよね(^_^*)

第三甲板はメンテナンス専用の甲板と仮定して、ちょっと遊びました(^_^*)

A 甲板はとてつもなく広いので、ある程度高いところから見える場所が欲しいと考えました。

また、スクランブル時に一斉に出撃する場合、反対側へ行くのも大変なので、空中廊下

的な通路があると便利だなーと思いました(^_^*)

プラ板にエッチングパーツを組み合わせて、ちょっとした回廊を作ってみました。

B 階段なども取り付けて塗装し、置いてみた感じです。

手前側からしか見えないので、影になる側の手すりを無くしてみたり、暗くて見えなくなる

部分は省略したりしています。

C 天井には、メンテナンスのための機器を取り付けてみました。

やはり手前からしか見えないので、パーツが重なり合わない様に配置しています。

そのためスカスカな貼り付け具合に見えますが、これくらいの追加で充分な効果になって

くれる・・・ハズ(;一_一)

D 塗装してスミ入れもしました。

天井の照明は2箇所しかありませんが、手前にもうひとつ作ると綺麗なシルエットが

出ないので、あえて省略しています。

実際に点灯させてみると、あら。いーんでないかい(^^♪

余計なディテールを省略したり、奥に暗い部分を作る事で構造物を浮き上がらせたり、機器を重ならない様に配置した効果が出てくれたみたいです(^^)/

まだ艦載機は製作していませんのでガラーンとしていますが、活気に溢れた甲板に仕上げられそうです(^^♪

まぁ、どーせ覗かないと見えないところなので、ヘタすると気付いてもらえない場所なんですけどね(^_^*)

第二甲板には、第一甲板へと揚がるエレベーターがあります。

「どーせ気付いてもらえない部分 - PARTⅡ」として、エレベータも電飾してみました(^^)/

元々は、上下するエレベーターの周辺に人が近付いたら危険でしょ?的な発想です。

A 0.3ミリの透明プラ板を六角形に切り出し、断面にブルーのチップLEDを

取り付けました。

LEDは接着が効かないので、ホットボンドで固定しています。

B 点灯させると、光は表面を素通りして断面から出てきます。

この現象を利用して、エレベーターのエッジ部分だけを点灯させようという計画です。

C LEDを取り付けた部分は、ちょうど拡張した内部構造物の下に隠れます。

エレベーターのエッジ部分だけが見えるので好都合です(^^♪

どうやって上下に動くのか?なんて、疑問を持ってはイケナイ部分になります(^_^*)

D 塗装して、エッジ部分をコリコリ削って点々に発光させました。

光ファイバーじゃないと出来ない程、細かい発光を作る事ができます(^^)/

この方法は他にも色々と応用できそうですね。

第二甲板の壁にも照明を点けて行きました。

A 右側の壁には三連のダボがあり、ちょうど照明っぽく開口部分があります。

内部に横が光るチップLEDを取り付け、アルミテープで反射させて発光させる方法に

しました。

B 穴の表面にはプラ板を貼り付けて、光を分散させています。

この画像はちょうどエレベーターの塗装中ですね(^_^*)

C 左側の壁にも今までと同様にファイバーを通して、ナイフでコリコリ大作戦で発光させて

います(^_^*)

オープンデッキの上にも、小さな照明がたくさん点いていて、劇中でも確認出来ます。

ここは幅が無いので、0.5ミリのファイバーを通し、やはりコリコリの術で発光させました。

D 完成した左側照明です。

小さな照明がズラリと並んで、劇中の様子に近付いてくれたと思い込んでいます(^^♪

第二甲板はオープンデッキから覗き込めるので、照明の効果も大きい部分だと思います

第一甲板を塗装しました。

第一甲板にも、キャットウォークを設置しています。

アングルドデッキにもありそうなのですが、外観を崩してしまいそうなので止めました。

白線は全て塗装で仕上げてあります。

エナメルでスジ状の汚しを加えている点も同じですが、このあとで後部に着艦時に出来たタイヤ跡を書き込んでいます。

たぶん第一甲板も着艦に使う事があるだろうと思います(^_^;)

第一甲板は他の甲板よりも薄くて、内部はほとんど空間がありません。

A キットのダボやフレームを削り取って、天井照明や誘導灯ファイバーの通り道を確保して

います。

チップのCRDが威力を発揮してくれています(^^)/

B アングルドデッキの誘導灯もファイバーですけど、急に折れてしまわない様にパーツを

削って空間を作っています。

パーツの裏側に抜けてしまうギリギリまで削って、空間を確保しました。

第一甲板が一番難易度が高い工作になりますが、今回は更にICCSやデバッケの噴射光も再現してみました。

A 誘導灯のLEDを、わざわざ艦橋の近くに設置して、甲板に開けた穴から光らせます。

この光を利用して、現用空母にあるICCS(カタパルト管制室:通称バブル)を発光させ

ました(^^♪

片面だけ塗装した透明プラ板を被せるだけで完成です(^_^;)

劇中でも、バブルから覗いた発艦風景が描写されていて、メッチャカッコ良かったので

再現してみました。

B 天井照明のプラ板BOXに穴を開けて、ファイバーを甲板表面まで持ってきました。

先を曲げて断面の方向を変えて、デバッケの噴射口を光らせたいと思います。

C デバッケの方は、機体の下に溝を彫ってファイバーが収まる部分を作っただけです。

D いかにもデバッケが噴射しているように見えますが、天上照明の光です(^_^*)

この噴射口の発光はシュデルグでもやりたかったのですが、時間が無くて出来ません

でした(+_+)艦載機がスヌーカだったしね

ジルさんのバルグレイで工作されていましたので、ボクもやってみた工作です(^_^*)

ICCSもデバッケの噴射も、LEDの追加無しで電飾しています。

薄い甲板に余計な追加工作を極力しないで、効果的な電飾をする工夫が必要でした。

もし、これらにLEDの追加が必要なら、工作しなかったと思います。

でも、甲板のエッジにある警告灯はLEDを使わないと無理。(-_-;)

パーツに溝を彫って、0.5ミリのファイバーを埋め、黄緑色のチップLEDで光らせています。

実はこの警告灯を点滅させようと考えていたのですが、超小型のチップPICでも高さオーバーでした。

パーツを削れば納める事は出来そうでしたが、劇中では点滅していないし、5Vの電源を引いてこなくてはならないので断念しました(^_^;)

第一甲板の電飾終了です。

パーツを見た時、コレを電飾できるのか?と思いましたが、何とかなるもんですね(^_^*)

一番上の甲板なので、他よりも見られる機会の多い甲板です。

まだ細部の塗装が残っていますので完成ではありませんが、ここまでの工作量からすると完成しちゃった気分になりますね(^_^*)

次回はメインエンジンと細部の工作をご紹介します(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-12 21:13

コメント(2)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。

透明プラ板の電飾、見事ですね。スピナーのショーウィンドーの実物をみせていただきましたが、原理は同じでも一味違った効果がありますね。おそるべし、どろひげセンス・・・。

ところで、スターデストロイヤのファイバーの植え込みは塗装後にされていたのですね。なぜ

ファイバー植え→塗装→ファイバー先カット

の手順で作業されなかったのですか?

by jedimaster (2014-06-17 12:40)

jedimaster さん、こんばんは(^^♪

ありがとうございますm(__)m

スピナーのネオンサインの応用で、ちょっと遊んでみました(^_^*)

スタデのファイバーですが、ゴチャメカが入り組んでいますので、後からカットするのが難しかったからです。

それに、吹き付けの角度によっては、ファイバーの影が出来ちゃう可能性もありました。

by どろぼうひげ (2014-06-17 20:03)