翼の電動化 [MG 72トムキャット 製作記]

可変翼を電動化してみました(^^)/

トムキャットといえば、可変翼がカッコ良いですよねー

電動化してみたいけど、1/72というサイズでは無理だろうと思っていました。

でも、何気に手持ちのモーターを入れてみたら、何とか収まってくれそうです。

ダメで元々。いっちょ挑戦してみる事にしました(^^)/

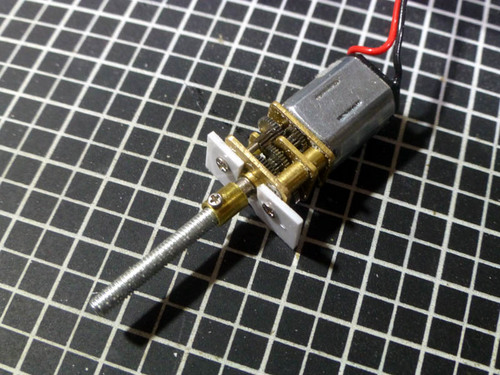

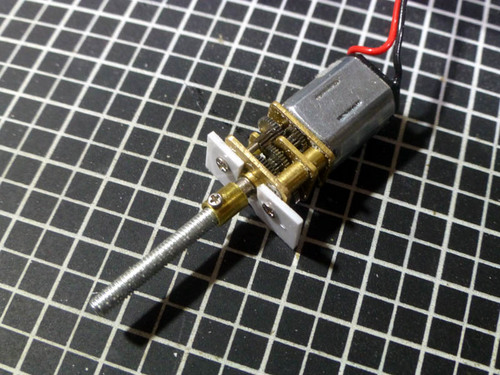

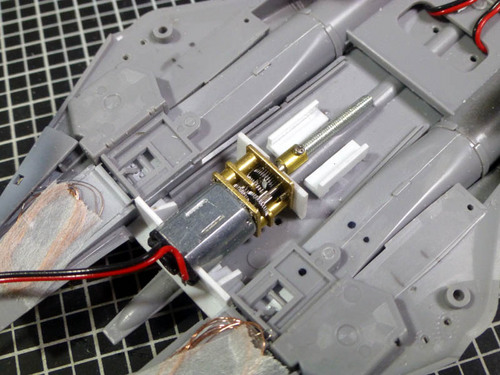

使用するのは、このブログでも度々登場する60rpmのギヤードモーターです。

秋葉原の千石電子通商で、1000円くらいでした。

非常にコンパクトで音も比較的静か、トルクも充分なので気に入っています(^_^*)

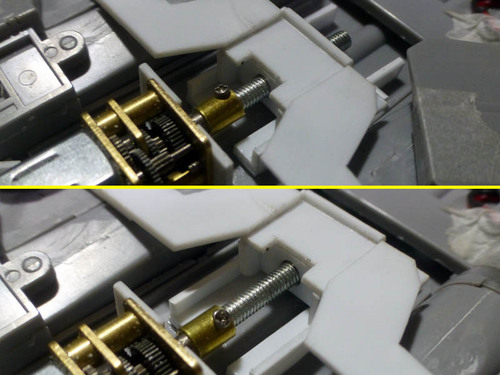

軸が長過ぎたので切断して、4ミリの真鍮パイプを打ち込みました。

更に、3ミリのネジを繋いで、ビスで固定しています。

これならしっかり中心が出せるし、ガッチリと固定できます(^^♪

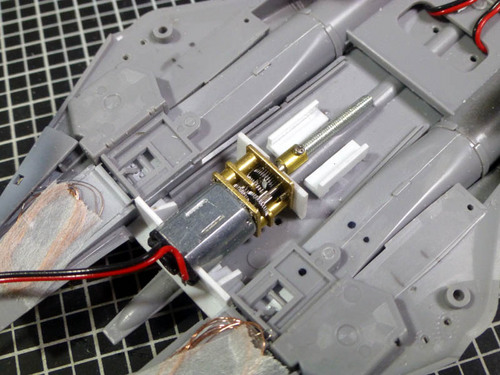

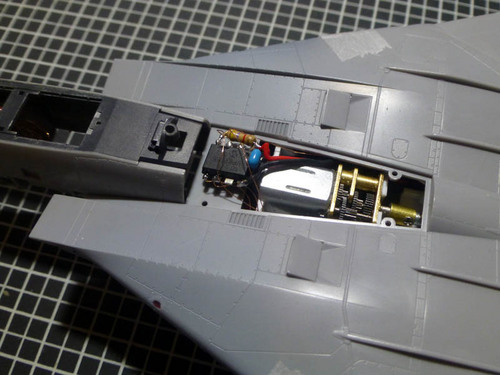

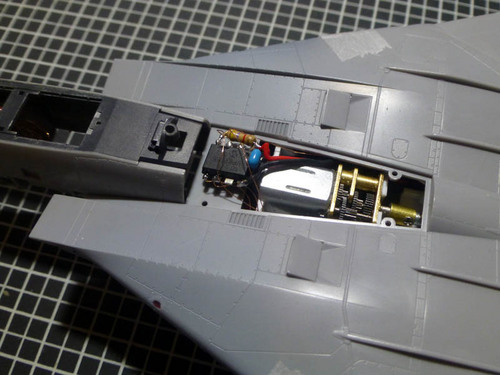

機体の内部にモーターを固定しました。

モーターはコックピットのすぐ後ろに固定しました。

プラ板を使ってガッチリと固定しています。

取り付ける場所は前に向かって傾斜していますので、翼に対して水平になる様に、プラ板で調整しながら取り付けました。

ここにモーターが納まってくれたお陰で、電動化が可能に思えたんです(^_^*)

逆に、ここ以外には収まってくれないので、ここからどうすれば翼を動かせるのか、仕組みを考えるのもまた楽しいものです(^^♪

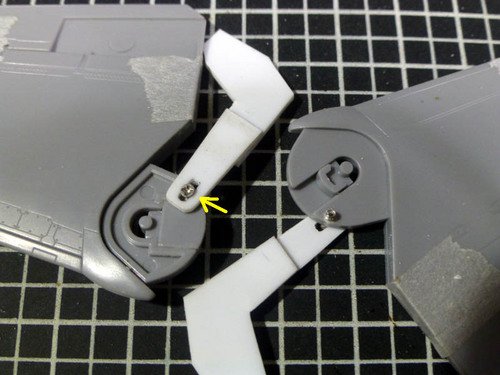

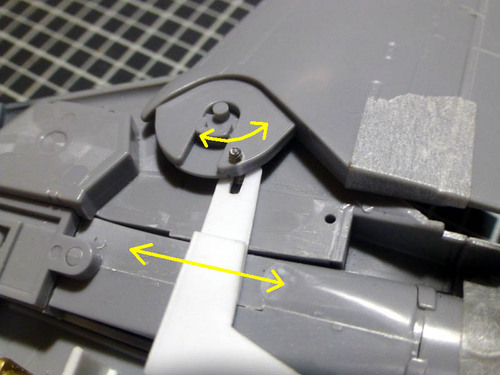

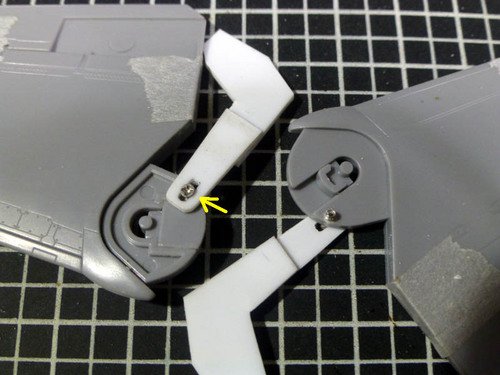

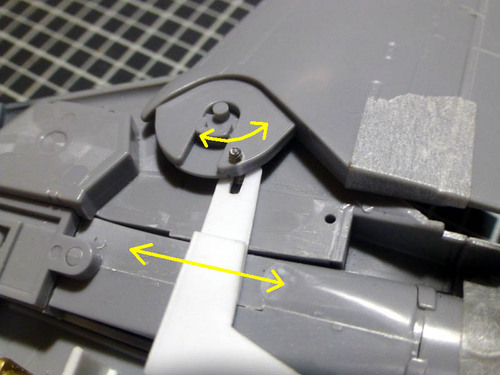

翼の回転部分にアームを取り付けます。

アームは翼の外縁にビスで取り付けました。

後から塗装するので、取り外し可能にしておかないとまいっちんぐです(^_^*)

でも、ビスの頭が動作の邪魔になる恐れがあるので、下から上にビス止めしなくてはなりません。

モーターの回転軸を取り外せる様にしておいたのはこのためで、全部取り外して塗装後に戻せる様にしています。

また、アームのビス止めした部分はスリット状に開口してあり、回転によって支点の位置が移動してもスライドできる様にしています。

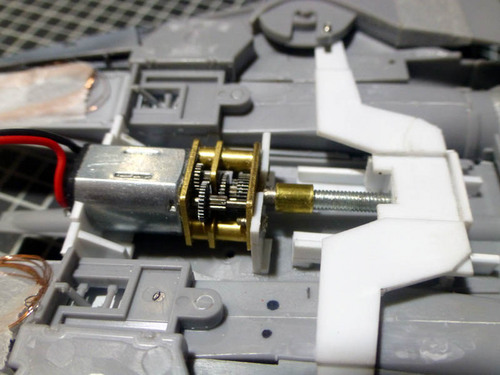

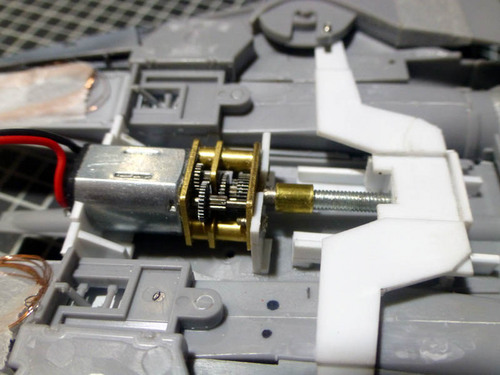

平行移動する部分を作ります。

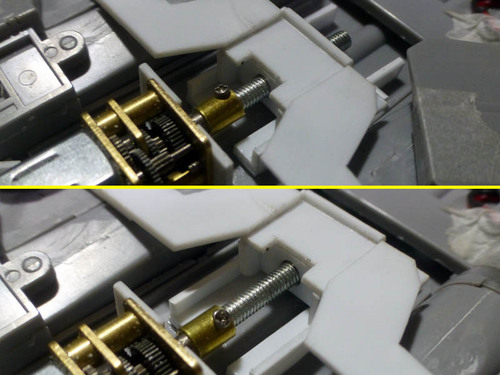

モーターの回転軸へ、内部にナットを固定したパレットを取り付けました。

モーターが回転するとネジでナットが巻き取られ、平行移動する仕組みです。

パレットがブレずに平行移動する様に、プラ板でガイドレールを作った他、パレットの内部にはナットを2個入れて、しっかり平行に移動させています。

こんな感じです(^^♪

アームが平行移動することで、翼が開閉します。

アームが前後に平行移動する動きを、翼の回転動作に変換しています。

狭い機体内部では、ギヤで伝達するのが難しく、精度も要求されます。

モーターの位置も動かせないので、苦肉の策としてこのようなリンク機構となりました(^_^;)

自分としては、色々考えた中で、一番単純で確実な仕組みでしたが、もっと簡単な方法があるのかもね(^_^*)

さて、これで翼を電動で開閉させる仕組みが出来ました。

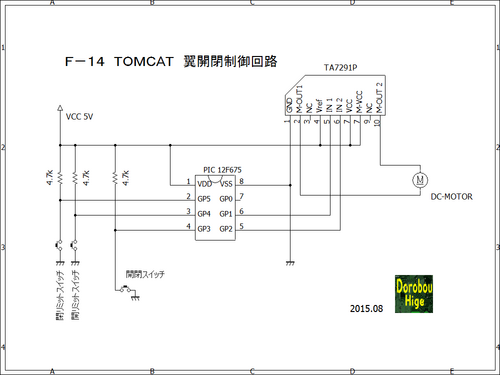

更に、これをPICマイコンで制御して、ボタンひとつで自動的に開閉させてみます(^^)/

PICマイコンからモータードライバIC、TA7291Pを制御して、モーターを回転させます。

翼が適度な位置になったら、マイクロスイッチで検知してストップさせます。

止めないと、どこまでも開いていって、YF-19かサンダーバード2号になっちゃいますので(^_^*)

モータードライバICのお陰で、複雑なブリッジを作らなくて済み、とても少ない部品で回路を構成できます。

外部スイッチが押されたら、リミットスイッチを読んで開閉どちらの状態なのか判断し、モーターを回転させ、リミットスイッチが押されたらストップさせるプログラムを組みました。

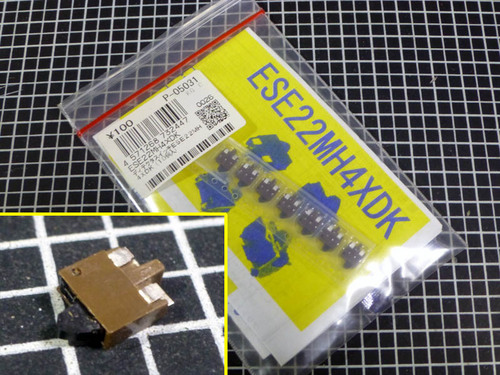

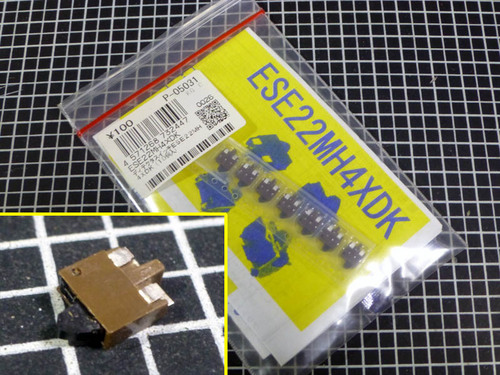

マイクロスイッチは、極小のものです。

リミットスイッチには、秋月でタマタマ見付けたマイクロスイッチを使用しました。

10個入りで100円ですから、コスパ最高ですねー(^_^*)

コモンはなくて、ON/OFFしかありませんけど、センサーとして使うには充分です。

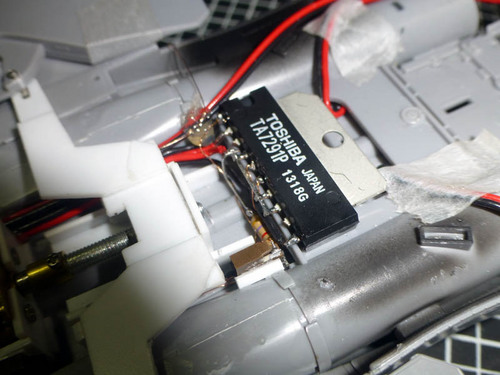

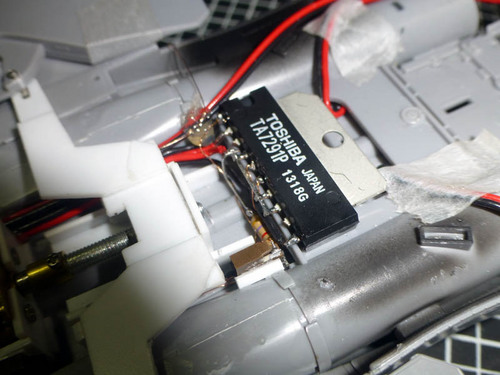

モータードライバICはTA7291Pです。

モータードライバICは、容量や制御方法などで様々なバリエーションがありますが、6V程度のDCモーターを正/逆転させるなら、こちらのICで充分です。

機体内部は狭いので、ちょっと離れた両エンジンの間に取り付けました。

こちらもこの位置以外には取り付け不可能だと思います(^_^;)

配線を引き回す事になりますが、この位置関係は仕方ありませんね。

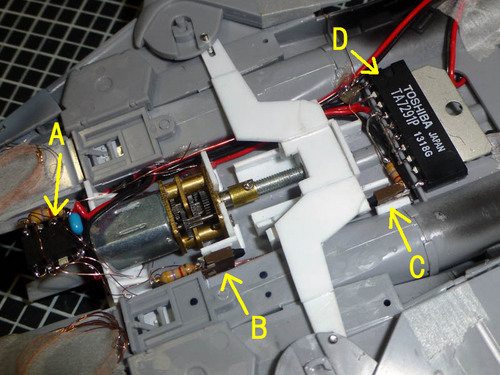

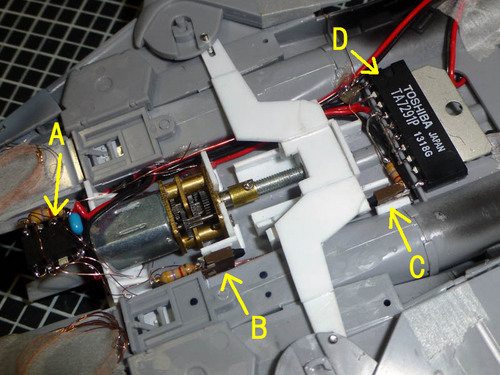

全ての制御パーツを納めた状態です。

A PICマイコン12F675です。

コックピットのすぐ後ろ、スパイン内部に取り付けます。

キットではここが選択式なので、外装が外せてメンテナンスもしやすくなりそうです。

配線は右側に電源関係を、左側にコントロール関係を通しました。

今回はスペース的にポリウレタン線を使わないと収まらないので、出来るだけ

モーターノイズの影響を受けにくい取り回しにしています。

B 閉じた時のリミットスイッチです。

パレットが前方向に平行移動してきた時にONになるスイッチです。

この信号をPICが検知してモーターを止めます。

C 開いた時のリミットスイッチです。

こちらはパレットが後ろいっぱいまできたらONになるスイッチです。

D モータードライバICです。

どうしても収まる場所が無くて、こんな離れた位置になっています(^_^;)

本当はモーターノイズで誤動作するかも知れないので、あまり離したくなかった

のですがねぇ(ーー;)

PICマイコンはスパイン部分に納まる予定です。

ここはパーツが差し替え式なので、カバーを取り外し可能にしておけば、後からメンテナンスも出来そうです。

といっても、スペースの関係でPICはソケットを使えなかったので、ピンに配線を直接ハンダ付けしていますから、取り外せないんですけどね(^_^;)

とりあえず、全部を内部に納める事ができたので、めでたしめでたしです(^^♪

さて、実際の動作の様子を動画にしてYouTubeにアップしてみました。

PICで制御する前の様子はツイッターで公開していたのですが、それに追加したバージョンになります。

動作の仕組みや実際の動きまで盛り込みましたので、ぜひご覧下さいね(^^)/

実は作例も手掛けていますので、またしばらく更新できないと思います(^_^;)

いじったらツイッターには上げますので、ブログの記事になるまでの間はそちらでお楽しみ下さい。すみません!

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

トムキャットといえば、可変翼がカッコ良いですよねー

電動化してみたいけど、1/72というサイズでは無理だろうと思っていました。

でも、何気に手持ちのモーターを入れてみたら、何とか収まってくれそうです。

ダメで元々。いっちょ挑戦してみる事にしました(^^)/

使用するのは、このブログでも度々登場する60rpmのギヤードモーターです。

秋葉原の千石電子通商で、1000円くらいでした。

非常にコンパクトで音も比較的静か、トルクも充分なので気に入っています(^_^*)

軸が長過ぎたので切断して、4ミリの真鍮パイプを打ち込みました。

更に、3ミリのネジを繋いで、ビスで固定しています。

これならしっかり中心が出せるし、ガッチリと固定できます(^^♪

機体の内部にモーターを固定しました。

モーターはコックピットのすぐ後ろに固定しました。

プラ板を使ってガッチリと固定しています。

取り付ける場所は前に向かって傾斜していますので、翼に対して水平になる様に、プラ板で調整しながら取り付けました。

ここにモーターが納まってくれたお陰で、電動化が可能に思えたんです(^_^*)

逆に、ここ以外には収まってくれないので、ここからどうすれば翼を動かせるのか、仕組みを考えるのもまた楽しいものです(^^♪

翼の回転部分にアームを取り付けます。

アームは翼の外縁にビスで取り付けました。

後から塗装するので、取り外し可能にしておかないとまいっちんぐです(^_^*)

でも、ビスの頭が動作の邪魔になる恐れがあるので、下から上にビス止めしなくてはなりません。

モーターの回転軸を取り外せる様にしておいたのはこのためで、全部取り外して塗装後に戻せる様にしています。

また、アームのビス止めした部分はスリット状に開口してあり、回転によって支点の位置が移動してもスライドできる様にしています。

平行移動する部分を作ります。

モーターの回転軸へ、内部にナットを固定したパレットを取り付けました。

モーターが回転するとネジでナットが巻き取られ、平行移動する仕組みです。

パレットがブレずに平行移動する様に、プラ板でガイドレールを作った他、パレットの内部にはナットを2個入れて、しっかり平行に移動させています。

こんな感じです(^^♪

アームが平行移動することで、翼が開閉します。

アームが前後に平行移動する動きを、翼の回転動作に変換しています。

狭い機体内部では、ギヤで伝達するのが難しく、精度も要求されます。

モーターの位置も動かせないので、苦肉の策としてこのようなリンク機構となりました(^_^;)

自分としては、色々考えた中で、一番単純で確実な仕組みでしたが、もっと簡単な方法があるのかもね(^_^*)

さて、これで翼を電動で開閉させる仕組みが出来ました。

更に、これをPICマイコンで制御して、ボタンひとつで自動的に開閉させてみます(^^)/

PICマイコンからモータードライバIC、TA7291Pを制御して、モーターを回転させます。

翼が適度な位置になったら、マイクロスイッチで検知してストップさせます。

止めないと、どこまでも開いていって、YF-19かサンダーバード2号になっちゃいますので(^_^*)

モータードライバICのお陰で、複雑なブリッジを作らなくて済み、とても少ない部品で回路を構成できます。

外部スイッチが押されたら、リミットスイッチを読んで開閉どちらの状態なのか判断し、モーターを回転させ、リミットスイッチが押されたらストップさせるプログラムを組みました。

マイクロスイッチは、極小のものです。

リミットスイッチには、秋月でタマタマ見付けたマイクロスイッチを使用しました。

10個入りで100円ですから、コスパ最高ですねー(^_^*)

コモンはなくて、ON/OFFしかありませんけど、センサーとして使うには充分です。

モータードライバICはTA7291Pです。

モータードライバICは、容量や制御方法などで様々なバリエーションがありますが、6V程度のDCモーターを正/逆転させるなら、こちらのICで充分です。

機体内部は狭いので、ちょっと離れた両エンジンの間に取り付けました。

こちらもこの位置以外には取り付け不可能だと思います(^_^;)

配線を引き回す事になりますが、この位置関係は仕方ありませんね。

全ての制御パーツを納めた状態です。

A PICマイコン12F675です。

コックピットのすぐ後ろ、スパイン内部に取り付けます。

キットではここが選択式なので、外装が外せてメンテナンスもしやすくなりそうです。

配線は右側に電源関係を、左側にコントロール関係を通しました。

今回はスペース的にポリウレタン線を使わないと収まらないので、出来るだけ

モーターノイズの影響を受けにくい取り回しにしています。

B 閉じた時のリミットスイッチです。

パレットが前方向に平行移動してきた時にONになるスイッチです。

この信号をPICが検知してモーターを止めます。

C 開いた時のリミットスイッチです。

こちらはパレットが後ろいっぱいまできたらONになるスイッチです。

D モータードライバICです。

どうしても収まる場所が無くて、こんな離れた位置になっています(^_^;)

本当はモーターノイズで誤動作するかも知れないので、あまり離したくなかった

のですがねぇ(ーー;)

PICマイコンはスパイン部分に納まる予定です。

ここはパーツが差し替え式なので、カバーを取り外し可能にしておけば、後からメンテナンスも出来そうです。

といっても、スペースの関係でPICはソケットを使えなかったので、ピンに配線を直接ハンダ付けしていますから、取り外せないんですけどね(^_^;)

とりあえず、全部を内部に納める事ができたので、めでたしめでたしです(^^♪

さて、実際の動作の様子を動画にしてYouTubeにアップしてみました。

PICで制御する前の様子はツイッターで公開していたのですが、それに追加したバージョンになります。

動作の仕組みや実際の動きまで盛り込みましたので、ぜひご覧下さいね(^^)/

※BGMはありません。

実は作例も手掛けていますので、またしばらく更新できないと思います(^_^;)

いじったらツイッターには上げますので、ブログの記事になるまでの間はそちらでお楽しみ下さい。すみません!

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2015-08-31 01:21

コメント(20)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。

今回もすんごいですね~。

ナナニイに入っちゃうんですねー。

DORO☆OFFに持って行く(予定)のドリル戦艦にもモーターとギアボックスを入れてるんですが、これを知ってたらもっと楽に出来たかもです・・・。(汗)

by ぎゃんご・ふぇっと (2015-08-31 20:11)

これは想像してませんでした(ノ゚ο゚)ノ

でも、さすがにエアバッグまでは無理ですよね・・・

マーキングについては「ジョリーロジャース」が良かったのに・・・と思っていたら、デカールセットとB型パーツをそれぞれマガジンキットで出すとか・・・

あこぎだなぁ(-""-;)

9月20日にフジミから出るみたいなんで、そっちも買ってみるか検討中です。

ハセガワかフジミか迷いますけどね

by てりー (2015-08-31 23:25)

ギミックの難しさは何度かやっているのでわかりますがスムーズかつ理想のスピードで動かすのに成功しているのに驚きます!

よくこんな狭いスペースに・・・((+_+))

お見事です!!

by SOL (2015-09-01 01:48)

凄いですねぇ。。まさか1/72 のサイズで可動にするとは想像していませんでした。

感動です。

実機での話しなんですが、F-14の実験機で可動範囲を大きくして

前進翼にもなる機体がある(あった)らしいです。

可変前進翼研究機F-14FOV-WINGという名称。。

by ジュンチー (2015-09-01 06:12)

ttp://www.masdf.com/news/uso800.html

by 名無し (2015-09-01 07:16)

久々にコメントさせて頂きます。1/72で翼の可動とはすごいですね。都合が悪くDOROOFFには行けそうにありませんが、来年こそは参加したいです。

by TOMY (2015-09-01 19:37)

ぎゃんご・ふぇっとさん、こんばんは(^^♪

やってみたら出来ちゃったので、ボクもビックリ!?みたいな感じです(^_^;)

たぶん、スペース的に配置が限られるため、このキットだから出来たのかも知れません。

このギヤードモーターは、ちょっと高いのですが使いやすく、何より動作音が低いです。

また使いたい機会があったら、ぜひお試しを(^^)/

by どろぼうひげ (2015-09-01 22:44)

てりーさん、こんばんは(^^♪

うーん。エアバックまでは無理でしょうねぇ・・・

今回のキットはD型ですが、マーキングのバリエーションが少ないのが難点ですね。

B型に変えて作った方が、選べる種類が一気に増えるので良いかも知れません(^_^;)

せっかく良いキットなのに、D型なのは残念ですね。

by どろぼうひげ (2015-09-01 22:48)

SOL さん、こんばんは(^^♪

ありがとうございます!

今回は旋盤等で使われている送りネジという方法を使ってコンパクトにまとめました(^^)/

もしギヤとシャフトを使っていたら、精度や動作音で満足できなかったと思います。

ギミックの方法をアレコレ考えるのも、ハンドメイドの楽しみ方ですよね(^^♪

by どろぼうひげ (2015-09-01 22:56)

ジュンチーさん、こんばんは(^^♪

ありがとうございます!

飛行機モデラーなら、きっと一度は考えるギミックだと思います(^^)/

本当に上手く動いてくれるのか、完成するまでわかりませんけどね(^_^*)

前進翼の実験機ですが、次にコメント下さった名無しさんの情報では、デマみたいですね(^_^;)

一体、何人の人が信じてしまったのかと思うと、全くひどいイタズラですねぇ(ーー;)

by どろぼうひげ (2015-09-01 23:03)

名無しさん、こんばんは(^^♪

情報ありがとうございます(^^)/

助かりました!

by どろぼうひげ (2015-09-01 23:05)

TOMY さん、こんばんは(^^♪

それは残念です(ーー;)

やはりこの時期、色々と忙しいんですよねー

来年はぜひ!

by どろぼうひげ (2015-09-01 23:06)

ビスとナットでスライド機構を再現ですか!?

いつもながら素晴らしいアイディアと正確な工作と秀逸な電飾ですね~(・∀・;)

毎年ドロオフの時期は帰省と重なり悔しい思いをしておりましたが、今年はギリギリで2日目に行けそうなので、皆さんの凄い作品が拝見できるかと思うと今から楽しみです。

by yangmin (2015-09-02 22:41)

yangmin さん、こんばんは(^^♪

ありがとうございます!

コンパクトに収めるために、苦肉の策でしたが、もっと良い方法があるかも知れませんね(^_^;)

DORO☆OFFに来て頂けるとはありがたいです!

きっと楽しんで頂けると思います

お待ちしておりますー(^^)/

by どろぼうひげ (2015-09-03 00:36)

中古でマガジンキットのセットを買っちゃいました。

フジミのジョリーロジャースが9月に出るので(再販?)そっちで言いかと悩んだ挙句。

どっちもお買い上げ(;^_^A

フジミはF-14Aのジョリーロジャース(のハードウェザリング)

MG誌は綺麗に、1機はハッチフルオープンの14D

もう1機は14B(のつもり)でフジミのジョリーのデカールを貼ろうかと・・・

どうせ、私にゃ14BとDの区別なんてつかないし(大きく違うのは機種下のポッドくらい?)。

と言うわけで、3機イッキ組みしようと思います。

(電飾はオミットで塗装を楽しむ風で)

フォーメーションランプのクリア化は取り入れたいと思います。

こちらのブログで塗装指南もしてもらえると嬉しいですm(_ _ )m

by てりー (2015-09-05 22:59)

てりーさん、こんばんは(^^♪

3機もつくるなんてスゴイですね!

確かに、ジョリーロシジャースも作りたいし、フルハッチオープンも作りたいですもんね(^_^;)

1/72なら、並べても場所を取らないし。

塗装は先人達が素晴らしい作品を発表されていますから、ボクなんて当てにしない方が良いですよ(^_^*)

by どろぼうひげ (2015-09-06 18:02)

先ほどはメッセージありがとうございました

トムキャット、いいですね 私は買い忘れたため、全号揃っておらず泣 作ることができません笑

すいません電飾の質問ですが

ご著作の点滅回路、とても役に立っております

ただ、チップLEDではLEDを潰してしまいました。抵抗を入れるべきなのか分からず対策を

教えていただけますか

PICなしで赤、緑の交互点滅をチップでやってみたいのですが

by ワラオ (2015-09-06 22:16)

ワラオさん、こんばんは(^^♪

「電飾しましょっ!」を活用して頂き、ありがとうございます(^^)/

チップLEDですが、小さいだけで通常のLEDと同じ扱いとなります。

書面の回路図通り、CRDを入れてください。

ちなみに、電源が9Vなら、直列に二つまで繋いでも発光します。

交互点滅を活用して頂けて、メッチャ嬉しいです(^^♪

by どろぼうひげ (2015-09-06 23:32)

ありがとうございます

すぐにご返信いただき感謝です

点滅回路にチップLED1608をつけ、半固定抵抗を回したら焼けました笑

赤と緑で交互点滅は難しいですね

by ワラオ (2015-09-06 23:53)

ワラオさん、こんばんは(^^♪

前述のとおり、CRDを付ければ大丈夫だと思います(^^)/

赤でも緑でも、問題なく点灯すると思いますよ

頑張って下さいねー(^^♪

by どろぼうひげ (2015-09-08 00:43)