ベースとさくら [サクラ大戦 光武 製作記]

今回はベースと満開のサクラを製作し、完成です(^^)/

ベースとして、100均のプラスチックのトレイを逆さまにして使用しますが、光武とさくらちゃんフィギュアだけでは寂しいです。

満開のサクラを添えて、華やかなベースにしたいと思いました。

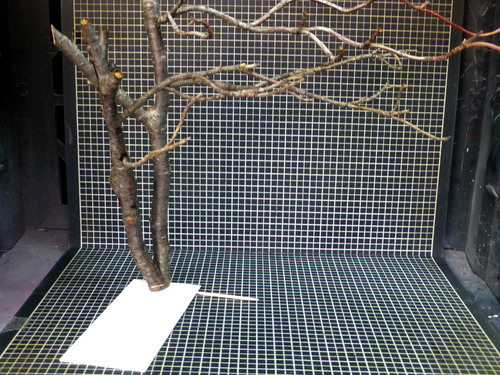

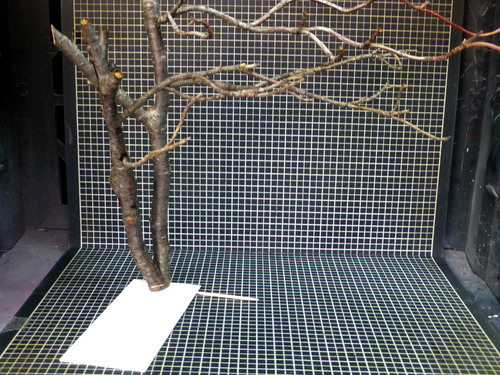

サクラの木を製作します。

ちょうど製作している時は、サクラが咲き始める頃でした。

落ちていたサクラの枝を拾ってきて、実物のサクラで表現します。

生の木は水分を含んでいますので、カビが生えてくる可能性がありますし、雑菌もありますので、電子レンジでパチパチ音がし始める程度に、何度か加熱します。

見映えの良い部分を組み合わせて枝を横に広げて、光武の上に覆いかぶさるレイアウトにしました。

プラ板や爪楊枝を固定して、自立するようにしてあり、立てたまま作業が出来る様にしています。

サクラの花は、激おちくんを使いました。

スポンジや市販のパウダーなどでは、細かいフワッとした花の様子が表現出来なかったので、細かい粉を作る事からスタートです。

ある程度弾力があり、静電気でくっ付き、安価で、加工も楽な素材ということで、激落ちくんを使っています。

硬いものに#60のペーパーを貼り付け、ここに円を描きながら激落ちくんをこすり付けて削ります。

8個くらい削りました。

激落ちくんは、ほとんどが泡なので、1個削り切っても大した量になりません。

8個ほど、ひたすら削って粉にしました。

アクリル絵の具で着色します。

白と赤で薄いピンクを作り、少し垂らして筆でかき混ぜます。

激落ちくん同士がくっ付いて、小さなダマがたくさん出来て、やがて絵の具が無くなってきますので、また少し追加してかき回します。

決してベタベタにしないのがコツです。

全体に着色したら、絵の具が乾くまでかき回し続けますが、このかき回す早さでダマの大きさが変わってきます。

ゆっくりかき回せば大きくなり、早くかき回すと細かくなります。

自然乾燥させます。

絵の具は、ほとんど激落ちくんに付着して乾燥しますが、そのまま一晩放置して、完全に乾燥させます。

ドライヤーを使うと、全部吹き飛んでしまいますので、自然乾燥させてください。

翌日、更にかき回すとダマが細かくなりますので、様子を見ながら調整します。

サクラの花は、ピンクより白に近く、花びらの付け根がほんのりピンクになっているだけです。

やっとピンクだと判断できる程度に、着色を抑えてあげました。

ちなみに、ここまでに使った激落ちくん、#60ペーパー、カップ、絵の具、すべて100均の商品です。

細かい枝を再現するため、オランダドライフラワーを使います。

さかつうさん(http://www.shopsakatsu.com/)で購入した、細かい枝の表現に最適なアイテム、オランダドライフラワーに着色して、小さく分けて使います。

スプレーのりを吹き付けて、サクラの花が入ったカップにチョンチョンと押し付けて接着し、トントンと叩いて余分な花びらを落とします。

どの程度のりを吹き付けるかで花びらのボリュームが変わります。

サクラの花は、枝に均等に咲くのではなく、かたまりが集まって咲きます。

また、咲いているのは一番外側になる表面だけで、枝の内部には咲きません。

サクラの木に穴を開け、様子を見ながら瞬着で固定していきます。

サクラの場合、花は埋め尽くす様には咲きません。

枝がチラ見えする程度に、カタマリが寄せ集まった感じに咲きます。

小さな花びらが集まってカタマリを作り、枝が見える程度に集まっていて、表面だけに咲いていて中はスカスカという感じにレイアウトしました。

粉から作っているので、高い解像度となり、ツブツブが集まっている質感も表現出来たのだと思います。

市販のパウダーにはサクラ色が無いので、自作してみたい方は是非お試し下さい(^^)/

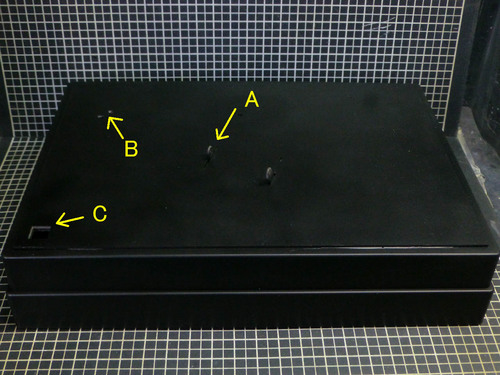

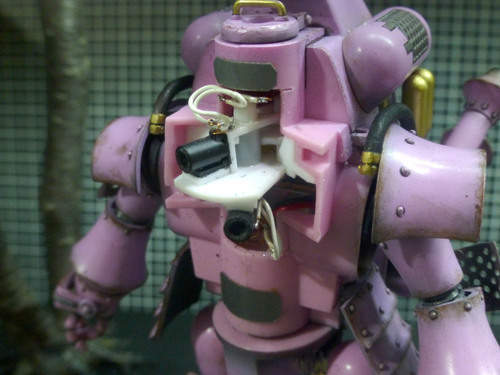

さて、ベースの方を進めます。

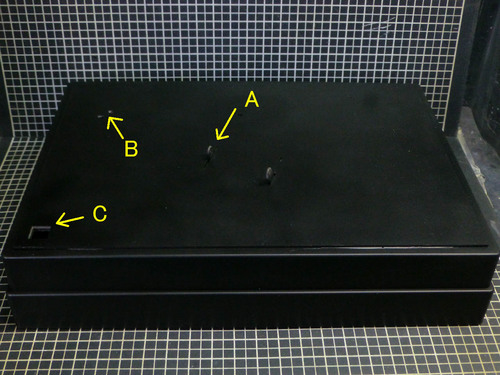

100均のトレーを逆さまにして、プラ板のベースを貼りました。

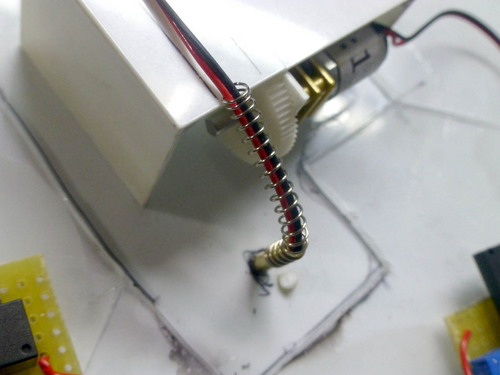

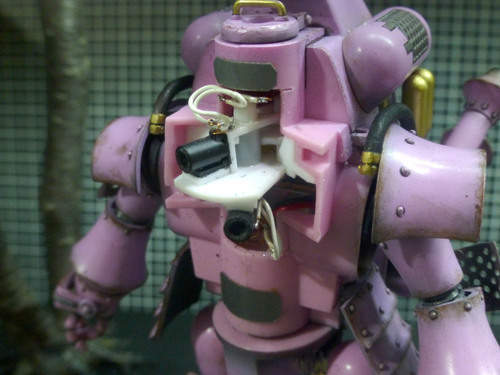

A リンク機構の先がスリットから出ています。

ここに光武のかかとを接続します。

B サクラの木は、裏からネジでしっかりと固定しました。

スキマにはプラ板を挟んで、グラグラしないように接着しています。

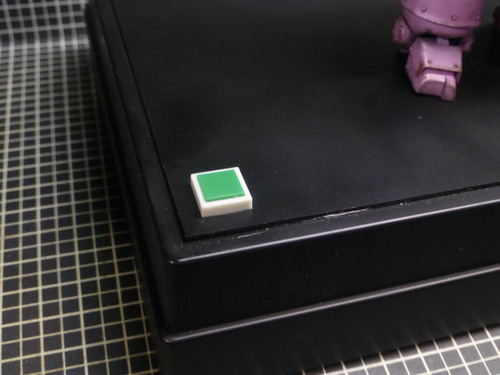

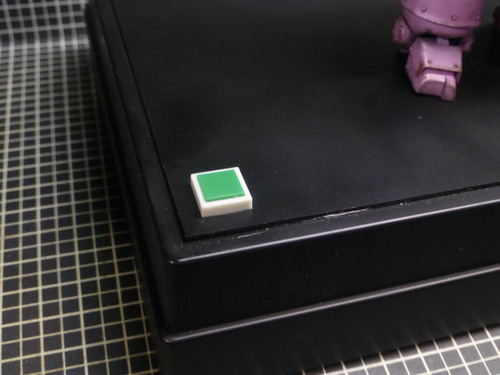

C 押しボタンスイッチを取り付ける穴も開口しました。

押しボタンは、押した間だけカメラアイを動作させるためのものです。

カメラアイの動作音がうるさかったので、他のモデラーのみなさんにご迷惑になると思い、押した間だけ動作する仕様にしました。

でも、実際に展示してみたら、会場の騒音で全く気にならなかったので、後程別の用途に変えています。

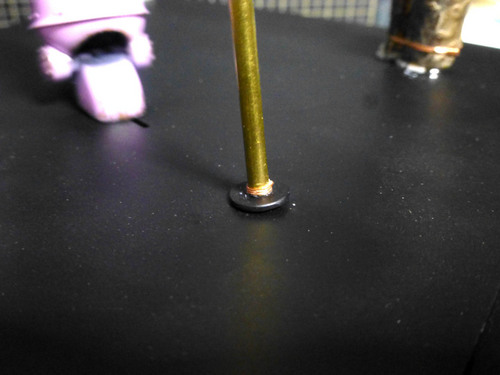

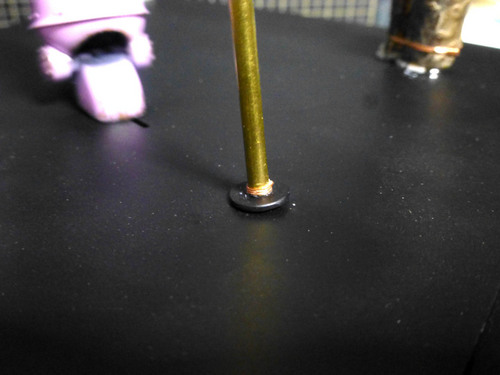

光武の本体を支える支柱を立てます。

光武の本体は、歩行動作の重荷にならない様に、空中に浮いた状態にします。

真鍮パイプの途中にプラ板を取り付け、高さを一定に保つ仕組みにしました。

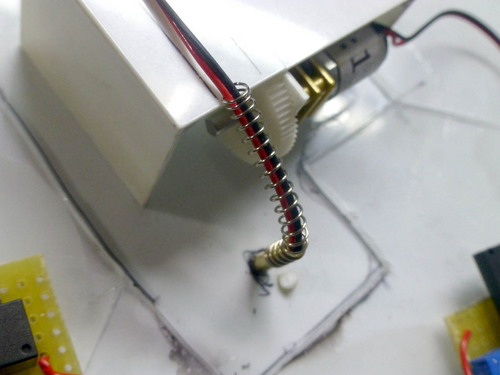

支柱は、左右にはある程度の自由度を持たせます。

ベース内部では、支柱にスプリングが繋がり、光武を支える前方向にテンションを掛けて固定しました。

これによって、光武ま本体は高さは一定でも前後左右には動く支え方になります。

足の関節が歩いている感じに見える様に、テンションと方向を微調整しました。

特に、ヒザがカックンという動きをするとロボットらしくなりましたので、かなりの時間を掛けて調整しています。

サクラの木の根元には、根を造型しました。

サクラの枝自体はネジで固定しましたが、やはり根っこは欲しいですね。

エポパテで形を作り、塗装で誤魔化しました(^_^*)

パテで造型する際、歯ブラシでトントン叩いて、細かい凹凸をたくさん付けてあげると、サクラらしくなります。

着色は、パテの黄色を活かし、薄いブラックで少しずつ筆塗りして、黄色が残った茶色に仕上げています。

これで完成となりました。

何とか開催日の前に仕上がり、たくさんの方々に見て頂く事が出来ました。

来場してくれたみなさん、ありがとうございました(^^)/

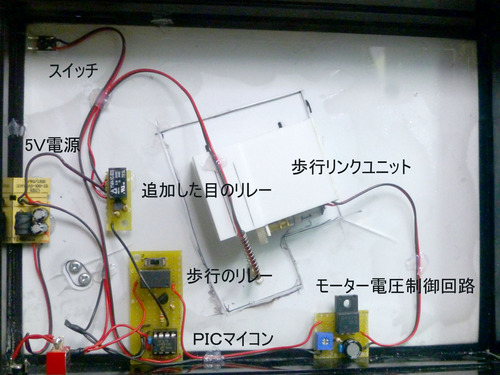

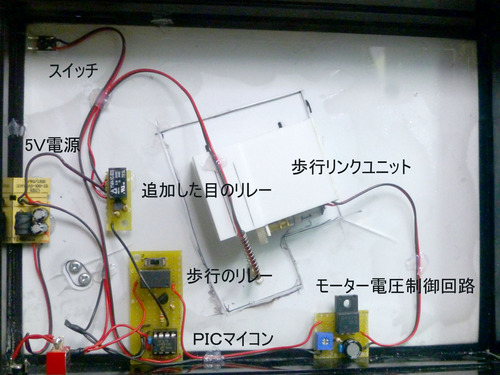

ところが、カメラアイの配線が断線するというトラブルに見舞われました。

ポリウレタン線のままでは、長時間の動きにより金属疲労に耐えられなかったみたいです。

帰宅後、配線をビニール線に替えました。

ある程度長く配線して、配線の一部に負担が集中しないようにしています。

今度は大丈夫だと思いますが、せっかく修理するので、改良を加えました。

カメラアイの動作音が気にならない事が判明しましたので、マイコンとリレーを新たに追加して、まずはカメラアイが光って動き出してから歩行動作する様にしました。

40秒経って、カメラアイが10秒単独で動いてから30秒歩行します。

使わなくなったスイッチを利用して、待機している間でもスイッチを押せば、すぐ歩行を開始するプログラムを組みました(手動優先)

動作は良好で、あとは歩行装置が壊れるまで、歩いてくれると思います。

一番近い機会は静岡ホビーショーですが、どこかで見かける機会があれば、ぜひ遊んであげて下さいねo(^_^)o

完成状態でのカメラアイの動きや、歩行動作を動画にしました。

実際の動きをお楽しみ頂ければ幸いです。

完成画像は、別の記事としてアップします。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ベースとして、100均のプラスチックのトレイを逆さまにして使用しますが、光武とさくらちゃんフィギュアだけでは寂しいです。

満開のサクラを添えて、華やかなベースにしたいと思いました。

サクラの木を製作します。

ちょうど製作している時は、サクラが咲き始める頃でした。

落ちていたサクラの枝を拾ってきて、実物のサクラで表現します。

生の木は水分を含んでいますので、カビが生えてくる可能性がありますし、雑菌もありますので、電子レンジでパチパチ音がし始める程度に、何度か加熱します。

見映えの良い部分を組み合わせて枝を横に広げて、光武の上に覆いかぶさるレイアウトにしました。

プラ板や爪楊枝を固定して、自立するようにしてあり、立てたまま作業が出来る様にしています。

サクラの花は、激おちくんを使いました。

スポンジや市販のパウダーなどでは、細かいフワッとした花の様子が表現出来なかったので、細かい粉を作る事からスタートです。

ある程度弾力があり、静電気でくっ付き、安価で、加工も楽な素材ということで、激落ちくんを使っています。

硬いものに#60のペーパーを貼り付け、ここに円を描きながら激落ちくんをこすり付けて削ります。

8個くらい削りました。

激落ちくんは、ほとんどが泡なので、1個削り切っても大した量になりません。

8個ほど、ひたすら削って粉にしました。

アクリル絵の具で着色します。

白と赤で薄いピンクを作り、少し垂らして筆でかき混ぜます。

激落ちくん同士がくっ付いて、小さなダマがたくさん出来て、やがて絵の具が無くなってきますので、また少し追加してかき回します。

決してベタベタにしないのがコツです。

全体に着色したら、絵の具が乾くまでかき回し続けますが、このかき回す早さでダマの大きさが変わってきます。

ゆっくりかき回せば大きくなり、早くかき回すと細かくなります。

自然乾燥させます。

絵の具は、ほとんど激落ちくんに付着して乾燥しますが、そのまま一晩放置して、完全に乾燥させます。

ドライヤーを使うと、全部吹き飛んでしまいますので、自然乾燥させてください。

翌日、更にかき回すとダマが細かくなりますので、様子を見ながら調整します。

サクラの花は、ピンクより白に近く、花びらの付け根がほんのりピンクになっているだけです。

やっとピンクだと判断できる程度に、着色を抑えてあげました。

ちなみに、ここまでに使った激落ちくん、#60ペーパー、カップ、絵の具、すべて100均の商品です。

細かい枝を再現するため、オランダドライフラワーを使います。

さかつうさん(http://www.shopsakatsu.com/)で購入した、細かい枝の表現に最適なアイテム、オランダドライフラワーに着色して、小さく分けて使います。

スプレーのりを吹き付けて、サクラの花が入ったカップにチョンチョンと押し付けて接着し、トントンと叩いて余分な花びらを落とします。

どの程度のりを吹き付けるかで花びらのボリュームが変わります。

サクラの花は、枝に均等に咲くのではなく、かたまりが集まって咲きます。

また、咲いているのは一番外側になる表面だけで、枝の内部には咲きません。

サクラの木に穴を開け、様子を見ながら瞬着で固定していきます。

サクラの場合、花は埋め尽くす様には咲きません。

枝がチラ見えする程度に、カタマリが寄せ集まった感じに咲きます。

小さな花びらが集まってカタマリを作り、枝が見える程度に集まっていて、表面だけに咲いていて中はスカスカという感じにレイアウトしました。

粉から作っているので、高い解像度となり、ツブツブが集まっている質感も表現出来たのだと思います。

市販のパウダーにはサクラ色が無いので、自作してみたい方は是非お試し下さい(^^)/

さて、ベースの方を進めます。

100均のトレーを逆さまにして、プラ板のベースを貼りました。

A リンク機構の先がスリットから出ています。

ここに光武のかかとを接続します。

B サクラの木は、裏からネジでしっかりと固定しました。

スキマにはプラ板を挟んで、グラグラしないように接着しています。

C 押しボタンスイッチを取り付ける穴も開口しました。

押しボタンは、押した間だけカメラアイを動作させるためのものです。

カメラアイの動作音がうるさかったので、他のモデラーのみなさんにご迷惑になると思い、押した間だけ動作する仕様にしました。

でも、実際に展示してみたら、会場の騒音で全く気にならなかったので、後程別の用途に変えています。

光武の本体を支える支柱を立てます。

光武の本体は、歩行動作の重荷にならない様に、空中に浮いた状態にします。

真鍮パイプの途中にプラ板を取り付け、高さを一定に保つ仕組みにしました。

支柱は、左右にはある程度の自由度を持たせます。

ベース内部では、支柱にスプリングが繋がり、光武を支える前方向にテンションを掛けて固定しました。

これによって、光武ま本体は高さは一定でも前後左右には動く支え方になります。

足の関節が歩いている感じに見える様に、テンションと方向を微調整しました。

特に、ヒザがカックンという動きをするとロボットらしくなりましたので、かなりの時間を掛けて調整しています。

サクラの木の根元には、根を造型しました。

サクラの枝自体はネジで固定しましたが、やはり根っこは欲しいですね。

エポパテで形を作り、塗装で誤魔化しました(^_^*)

パテで造型する際、歯ブラシでトントン叩いて、細かい凹凸をたくさん付けてあげると、サクラらしくなります。

着色は、パテの黄色を活かし、薄いブラックで少しずつ筆塗りして、黄色が残った茶色に仕上げています。

これで完成となりました。

何とか開催日の前に仕上がり、たくさんの方々に見て頂く事が出来ました。

来場してくれたみなさん、ありがとうございました(^^)/

ところが、カメラアイの配線が断線するというトラブルに見舞われました。

ポリウレタン線のままでは、長時間の動きにより金属疲労に耐えられなかったみたいです。

帰宅後、配線をビニール線に替えました。

ある程度長く配線して、配線の一部に負担が集中しないようにしています。

今度は大丈夫だと思いますが、せっかく修理するので、改良を加えました。

カメラアイの動作音が気にならない事が判明しましたので、マイコンとリレーを新たに追加して、まずはカメラアイが光って動き出してから歩行動作する様にしました。

40秒経って、カメラアイが10秒単独で動いてから30秒歩行します。

使わなくなったスイッチを利用して、待機している間でもスイッチを押せば、すぐ歩行を開始するプログラムを組みました(手動優先)

動作は良好で、あとは歩行装置が壊れるまで、歩いてくれると思います。

一番近い機会は静岡ホビーショーですが、どこかで見かける機会があれば、ぜひ遊んであげて下さいねo(^_^)o

完成状態でのカメラアイの動きや、歩行動作を動画にしました。

※BGMがあります

実際の動きをお楽しみ頂ければ幸いです。

完成画像は、別の記事としてアップします。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2018-04-27 20:46

コメント(0)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。

コメント 0