改修ポイント [1/144 AT-AT 製作記]

今回から、ModelGraphix誌 2017.05 No.390へ掲載して頂いた、バンダイ1/144 AT-AT の製作記をスタートしたいと思います(^^)/

今回は、同じDORO☆OFFメンバーであるフクイさんとROKUGENさんと共に、やはりDORO☆OFFメンバーであるキャベツ太郎さんの考証による、3機の作りワケで製作させて頂きました。

フクイさんの機体は「装甲強化モデル」、ROKUGENさんは「冬季迷彩モデル」、んでボクは「被弾ダメージモデル」として製作しています。

違いと言っても、小さな装甲が付いているか、いないのか、パネルラインの一部があるのか、無いのか、塗装の僅かな違いで判別していて、多くの方は気付いていないかも知れません。

撮影が進むに連れて、汚れや被弾痕が追加されてしまうので、判別するにはかなりの時間と手間が掛かるはずです。

いつもながら、キャベツ太郎さんのリサーチ力には、ホント感心します(^_^;)

さて、ボクは「被弾ダメージモデル」ですので、他の機体と違う部分を工作します。

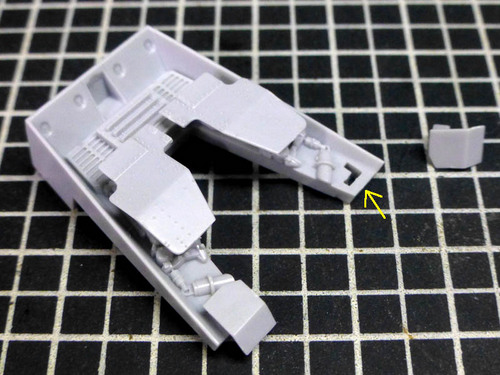

お尻のカバーの下に付く、小さな装甲版がありません。

キットのパーツは使わずに、取り付けの穴はパテで塞いでしまいました。

背中のパネルやモールドがありません。

小さな四角のパネル自体がありませんので、パテ埋めしてしまいます。

また、周辺の四角モールドも無いので、削ぎ落としてしまいました。

形状的な違いは、この2点だけですので、改修といっても簡単な工作ですね。

続いて、電飾の準備として電池を内蔵できる様にしたいです。

電飾といっても、目のスリットが赤く光るだけなので、電池はボタン電池でも充分でしょう。

今回は、他にも色々仕込めないか検討していた事もあり、9Vの角型電池にしました。

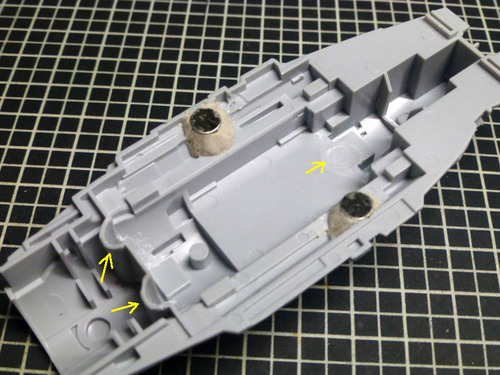

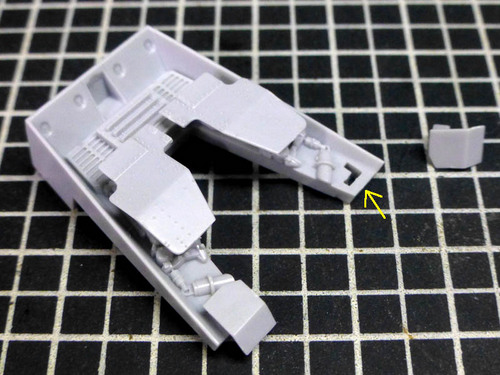

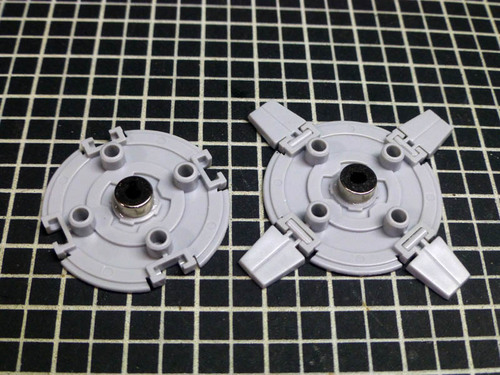

電池が内蔵できるスペースを作ります。

おなかになるパーツのダボを削り取り、電池が収まる空間を作りました。

ダボを切り取ってしまったので、カバーになる外装が固定出来なくなります。

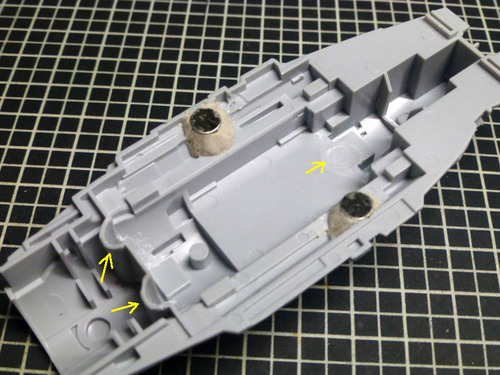

電池の交換も出来なくてはいけませんので、磁石を二つ取り付けて、外装を取り外し可能にしました。

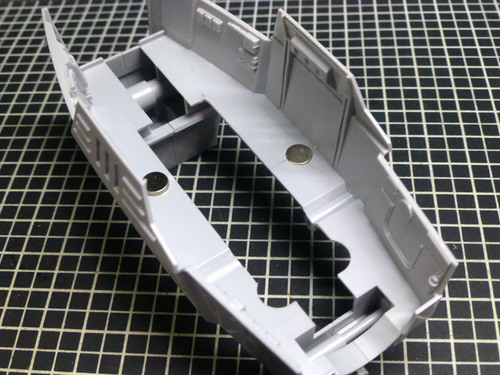

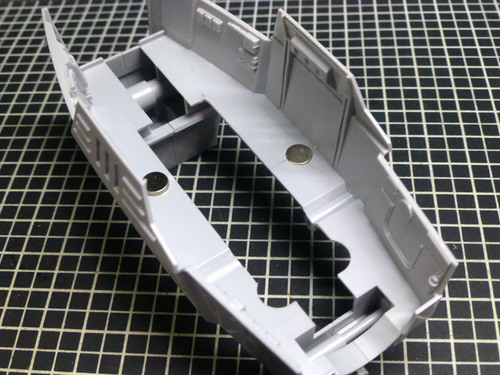

カバーとなる外装側にも加工が必要です。

こちらにも、磁石を取り付けてガッチリ固定できる様にしました。

普通、片方に磁石があれば、もう片方は鉄片で充分な固定が出来るのですが、このキットを持つ時はわき腹部分を持ちますよね(^_^;)

重い電池まで持ち上げるホールド力が欲しかったので、両方に磁石を仕込んでいます。

一番外側の外装を外してみると、こんな感じで収まります。

たった1個のLEDを点灯させるだけなのに、こんなに大容量の電池を内蔵させてしまいました(^_^*)

まぁ、そのおかげで、展示会等では電池の心配などせずに、点灯させたままに出来ます。

計算では1ヶ月程持つはずですが、どうなんでしょうね(^_^;)

首には、予め配線を通しておきます。

光る部分は頭なので、首に配線を通さなくてはなりません。

首は左右貼り合わせなので、合わせ目処理が必要ですから、今のうちに配線を通しておきます。

かなり自由に可動する部分ですので、パーツの隙間を上手く通して、時には穴を開けたりしながら、可動させても断線しないように、通り道を作ってあげます。

この辺りは、細いポリウレタン線が威力を発揮してくれます。

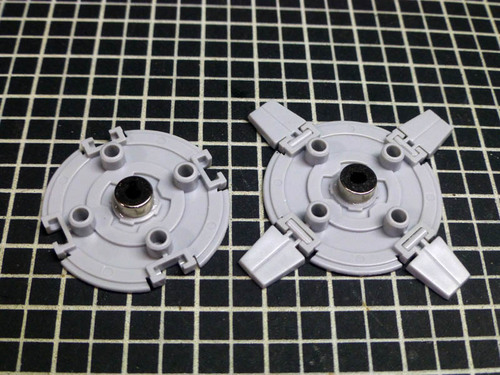

足には磁石を仕込みました。

ベースをどうするか、この時点では全く考えていませんでしたが、接着してしまうと仕込めなくなってしまう磁石を仕込んでおきました。

大した手間でもありませんので、将来的に使えるかも知れない改造をしておくと、後で自分に感謝できます(^_^*)

他にも、手を加えた部分がありますのでご紹介しておきますね。

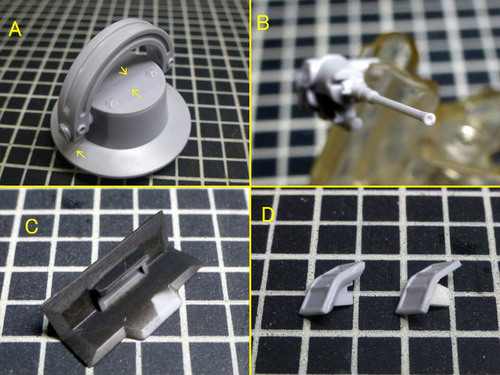

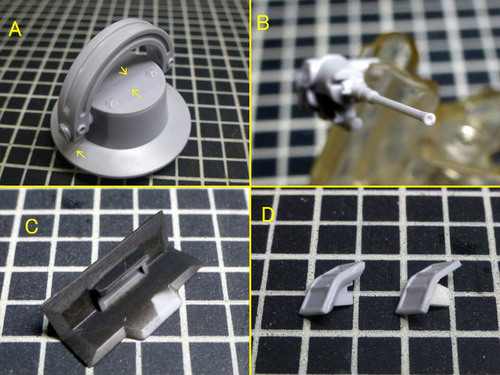

A 足首のパーツは、左右貼り合わせなので、合わせ目が出来ます。

また、スライド金型の影響で、僅かなパーティングラインがあります。

消すのがやりにくい場所なのですが、ここはしっかりと処理しました。

B 耳に付くブラスターの先端に、ピンバイスで穴を作りました。

C お尻の上に付く装甲は、キットでもテーパーが付けられていて、薄く

みえますけど、更に削り込んでペラッペラに見える様に加工しました。

D 耳のブラスターには、防盾が付きますけど、ちょっとプラの厚さが目立

ちますので、薄く削り込んでステーをプラ板に替えました。

次回は、目の電飾と塗装をご紹介したいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

今回は、同じDORO☆OFFメンバーであるフクイさんとROKUGENさんと共に、やはりDORO☆OFFメンバーであるキャベツ太郎さんの考証による、3機の作りワケで製作させて頂きました。

フクイさんの機体は「装甲強化モデル」、ROKUGENさんは「冬季迷彩モデル」、んでボクは「被弾ダメージモデル」として製作しています。

違いと言っても、小さな装甲が付いているか、いないのか、パネルラインの一部があるのか、無いのか、塗装の僅かな違いで判別していて、多くの方は気付いていないかも知れません。

撮影が進むに連れて、汚れや被弾痕が追加されてしまうので、判別するにはかなりの時間と手間が掛かるはずです。

いつもながら、キャベツ太郎さんのリサーチ力には、ホント感心します(^_^;)

さて、ボクは「被弾ダメージモデル」ですので、他の機体と違う部分を工作します。

お尻のカバーの下に付く、小さな装甲版がありません。

キットのパーツは使わずに、取り付けの穴はパテで塞いでしまいました。

背中のパネルやモールドがありません。

小さな四角のパネル自体がありませんので、パテ埋めしてしまいます。

また、周辺の四角モールドも無いので、削ぎ落としてしまいました。

形状的な違いは、この2点だけですので、改修といっても簡単な工作ですね。

続いて、電飾の準備として電池を内蔵できる様にしたいです。

電飾といっても、目のスリットが赤く光るだけなので、電池はボタン電池でも充分でしょう。

今回は、他にも色々仕込めないか検討していた事もあり、9Vの角型電池にしました。

電池が内蔵できるスペースを作ります。

おなかになるパーツのダボを削り取り、電池が収まる空間を作りました。

ダボを切り取ってしまったので、カバーになる外装が固定出来なくなります。

電池の交換も出来なくてはいけませんので、磁石を二つ取り付けて、外装を取り外し可能にしました。

カバーとなる外装側にも加工が必要です。

こちらにも、磁石を取り付けてガッチリ固定できる様にしました。

普通、片方に磁石があれば、もう片方は鉄片で充分な固定が出来るのですが、このキットを持つ時はわき腹部分を持ちますよね(^_^;)

重い電池まで持ち上げるホールド力が欲しかったので、両方に磁石を仕込んでいます。

一番外側の外装を外してみると、こんな感じで収まります。

たった1個のLEDを点灯させるだけなのに、こんなに大容量の電池を内蔵させてしまいました(^_^*)

まぁ、そのおかげで、展示会等では電池の心配などせずに、点灯させたままに出来ます。

計算では1ヶ月程持つはずですが、どうなんでしょうね(^_^;)

首には、予め配線を通しておきます。

光る部分は頭なので、首に配線を通さなくてはなりません。

首は左右貼り合わせなので、合わせ目処理が必要ですから、今のうちに配線を通しておきます。

かなり自由に可動する部分ですので、パーツの隙間を上手く通して、時には穴を開けたりしながら、可動させても断線しないように、通り道を作ってあげます。

この辺りは、細いポリウレタン線が威力を発揮してくれます。

足には磁石を仕込みました。

ベースをどうするか、この時点では全く考えていませんでしたが、接着してしまうと仕込めなくなってしまう磁石を仕込んでおきました。

大した手間でもありませんので、将来的に使えるかも知れない改造をしておくと、後で自分に感謝できます(^_^*)

他にも、手を加えた部分がありますのでご紹介しておきますね。

A 足首のパーツは、左右貼り合わせなので、合わせ目が出来ます。

また、スライド金型の影響で、僅かなパーティングラインがあります。

消すのがやりにくい場所なのですが、ここはしっかりと処理しました。

B 耳に付くブラスターの先端に、ピンバイスで穴を作りました。

C お尻の上に付く装甲は、キットでもテーパーが付けられていて、薄く

みえますけど、更に削り込んでペラッペラに見える様に加工しました。

D 耳のブラスターには、防盾が付きますけど、ちょっとプラの厚さが目立

ちますので、薄く削り込んでステーをプラ板に替えました。

次回は、目の電飾と塗装をご紹介したいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-04-16 17:28

コメント(0)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。

コメント 0