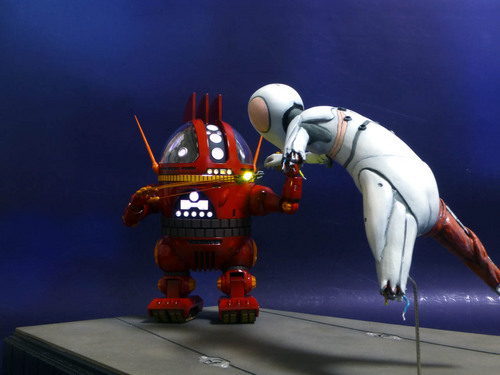

アナライザーの製作 [AU-O9アナライザー 製作記]

ModelGraphix誌 2014.09 No.358 に掲載して頂いた、アナライザーの製作記です(^^)/

アナライザーは貯金箱になっていた旧キットを一度作った事があります(^^♪

もう4年も前ですけど、そちらは電動歩行する様に改造して遊んでいました(^_^*)

今回は2199版のAU-O9アナライザーです(^^)/

メーター類は全部同じ色で発光する様になり、腕はより人間っぽくなって、肩へと繋がっていたチューブがなくなりました。

デザイン的にも洗練されて、いかにも実在しそうな感じにまとめられているところがお見事ですね(^^♪

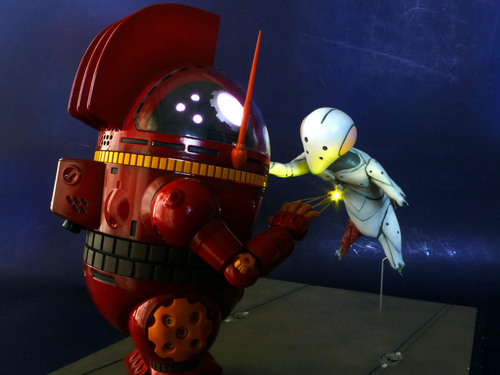

そんなアナライザーですが、第9話『時計仕掛けの虜囚』では、ガミロイド兵オルタとの友情、葛藤、そして別れが描かれていて、SFファンとしては強く印象に残るエピソードでした。

単なるロボットの哀愁を取り上げただけでは無く、ここで解析されたガミロイド兵のシステムが、最終話で活かされてヤマトを救う事になるワケで、ちゃんとした伏線にもなっていたんですね(^_^*)

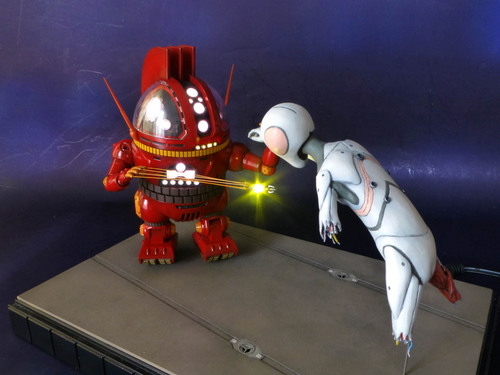

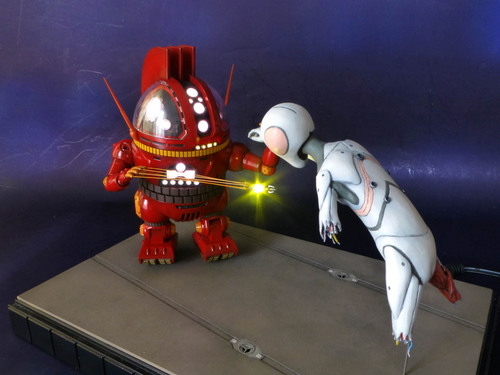

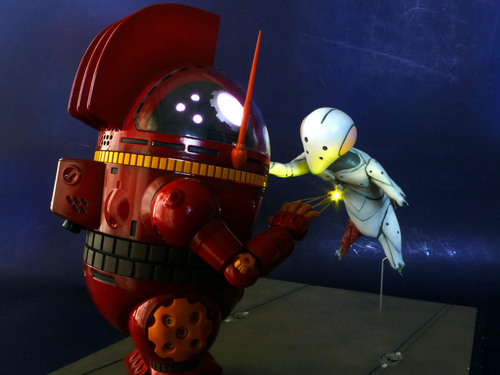

今回はそんなオルタとの別れのシーンを、ジオラマにしてみる事にしました。

奇遇にもHJ誌では、あのyubabaさんが同じシーンを再現されていてビックリ!

しかも同月に掲載とは、恐れ多いです(;一_一)

さて、まずはアナライザーの製作です。

とても組みやすく設計されていて、あっと言う間に仮組みは終了しましたが、プロポーションは完璧です。

困った事に、いじるところがありませんので、その分乾燥に時間が掛かる光沢仕上げにしてみる事にしました。

光沢にすると、よりロボットらしく仕上がると思います(^^♪

赤は下地の色に影響されやすいので、サフを吹いて明るい下地を作り、エッジにシャドーを吹いて置きました。

赤はとても透過しやすい色なので、シャドーは控え目にしています。

っていうか、あんまりシャドーが強くてもワザとらしくなってしまうので、良くみると入ってるね!程度の仕上がりを目指します(^_^*)

赤を吹きました。

イメージではシャインレッドなのですが、あまり明るい赤ですと軽くみえちゃいそうです。

設定画でも暗い赤ですが、レッドそのものでもありませんね(^_^;)

というわけで、Mr.カラー No.327 レッド FS11136 を使ってみました。

今回は光沢仕上げにするので、クリアーが乗るとズッシリ重量感が出てくれると思います(^^♪

シャドーを微妙に残しながらムラ無く吹き付けました。

クリアーを吹いて、細部を塗り分けました。

スーパークリアーを4~5回吹き付けました。特に研ぎ出しはしていません。

実はアナライザーを作っていた時、静岡ホビーショーの真っ最中で、その間ずっと乾燥機に入っていました(^_^*)

帰ってきてからもすぐに着手できなかったので、5日間くらいは乾燥しっぱなしです。

おかげでクリアー層は完全に乾燥していましたので、そのままスリット関係をつや消しブラックで塗装しています。

エナメルのブラックも併用して、エッジの効いた塗りワケが出来ました(^^♪

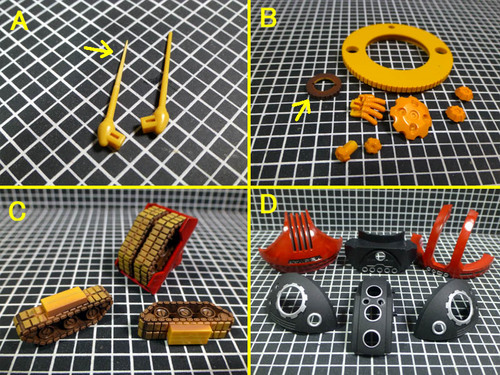

他のパーツを塗り分けていきます。

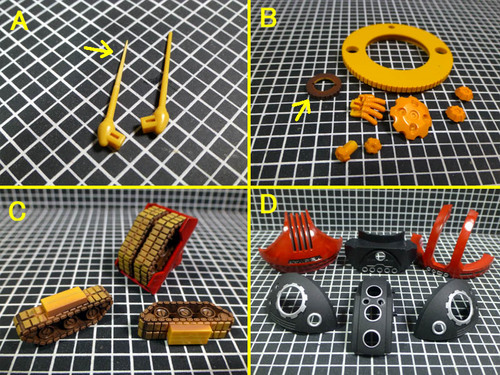

A アンテナはシャープに削り出しました。

B イエローのパーツを塗り分けています。

首のリングは明るいイエローですので、イエローFS13530です。

関節のダイヤルや指は、やや黄色寄りの黄橙色を作って塗装しました。

アンテナはオレンジ+ブラウン+ホワイトで、明るいオレンジに仕上げています。

足ひざの関節にあるリングは、キットではイエローで成型されていますが、設定では

ブラウンです。

腰のリングと同様に、レッドブラウンで塗装しました。

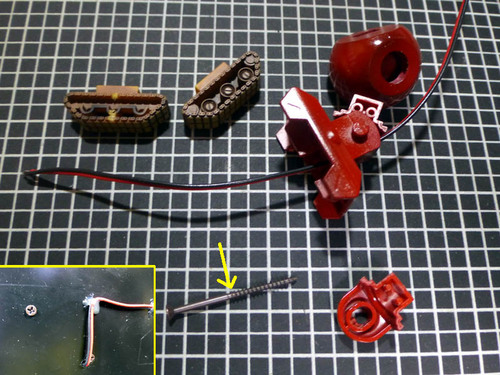

C キャタピラは、ウッドプラウンで全体を塗装してから、ダークイエローで服帯を筆塗りです。

エナメルのブラックでスミ入れもしました。

D 頭部のメーターパネルは、フラットブラックで塗装してから、メーター周りをエナメルの

シルバー+グレーで筆塗りです。

エナメルを使っているので、失敗してもふき取れますゼ(^^♪

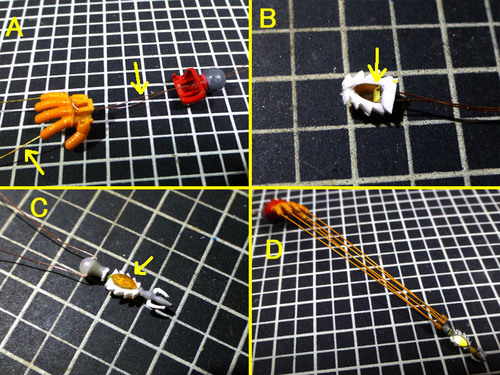

塗装が一段落したら、電飾の加工です。

まずは口を光らせて見ます。

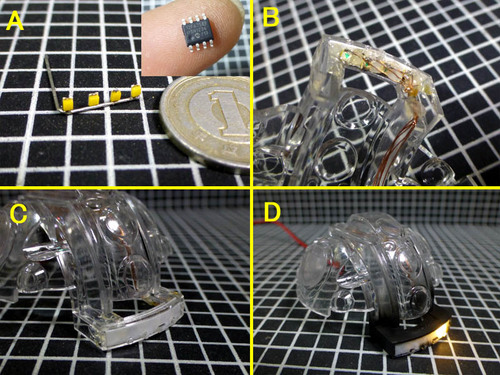

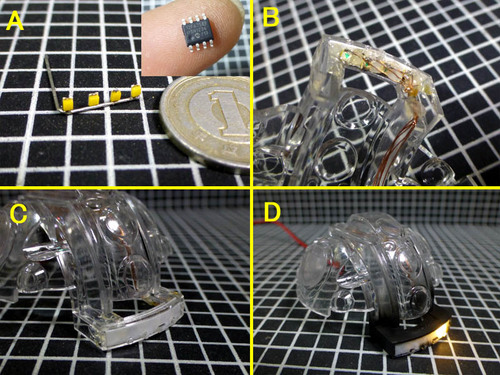

A 口の部分には、4箇所の光る部分がありますので、イエローのチップLEDを4個、

電子パーツの足にハンダ付けしました。

チップLEDは、光る側にも導通部分があるので、ソコを引っ掛ける感じでハンダ付け

しています。

すぐに外れてしまわない様に、すこしでも接触面積を稼いでハンダ付けしています。

点灯には、超小型のPICマイコン12F675を使いました。

ごらんの様に、指先に乗ってしまう程小さなマイコンです(^_^;)

B マイナスは共通にしたので、プラス側にポリウレタン線をハンダ付けして、口に固定

します。

固定にはホットボンドを使いました。

チップLEDはいじっているとすぐに配線が外れてしまうので、出来上がったらすぐに

固定してしまうのがオススメです(^_^;)

C チップLEDとパーツの間に、0.3ミリのプラ板を挟みました。

光が直接見えてしまわないように、拡散させるのが狙いです。

D マスキングして、ブラックを吹いて遮光しておきます。

LEDの裏側にもしっかり吹き付けて置きました。

口の4個のLEDは、ランダムに光るだけではなく、劇中の点灯パターンを再現してみました。

後頭部のパーツの隙間にPICマイコンを忍ばせています(^_^*)

保護抵抗もチップを使い、直接ハンダ付けする事で省スペース化しています。

点灯パターンは劇中から5パターンを用意しました。

発光する順番をビットパターンにして、PIC内部のEP-ROMに書き込んでいます。

どのパターンにするかランダムに選んだら、あとはROMの内容をGPIOに出力するだけの簡単なプログラムです(^_^*)

ちなみに、全く発光させない選択もありますので、発光するタイミングもランダムです(^^♪

メーター部分は、クリアーのままでは内部が丸見えになりますので、裏側から0.1ミリのプラペーパーを貼り付けて置きました。

メーター類も電飾します。

別売の発光ユニットを使えば、手軽に発光ギミックが実現できますが、劇中では様々な色で発光していますので、再現してみたいところです。

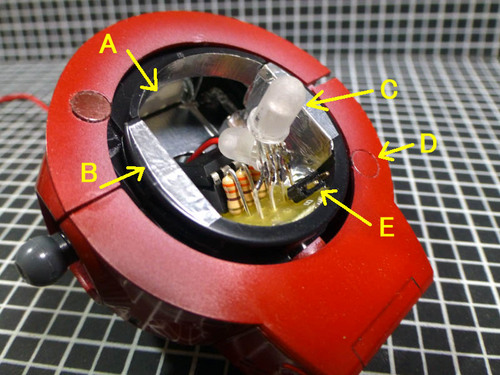

A お腹のメーターも発光させたいので、裏側からプラペーパーを貼り付けてあります。

2199のアナライザーは、全てのメーターが同じ色で発光するのでラッキーです。

B 内部の至る所にアルミテープを貼って、出来るだけ光を拡散させています。

C フルカラーLEDを2つ、並列に繋ぎました。同じ色で発光してくれます。

全体をペーパーでヤスって、光を拡散させています。

D 首との接続は磁石で取り外し可能です。

この時点ではコア・ユニットのプログラムまで進んでいなかったので、後からPIC

マイコンを取り外せるようにしています。

E 口のマイコンへ電源を供給するためのコネクタです。

フルカラーLEDは、R(赤)・G(緑)・B(青)のLEDが一つのパッケージに入っているLEDで、無限の色が作りだせるLEDです(^^)/

例えば、赤と青を点灯させれば紫になりますし、赤と緑で黄色になります。

また、全部点灯させれば白にもなります。

こちらのサイトで詳しく説明されていますので、興味のある方はどうぞ(^^)/

http://homepage3.nifty.com/mitt/pic/pic5_13.html

※すみません。無断で紹介しています。問題がありましたらご指摘下さいm(__)m

マイコンでRGBそれぞれの強さをPWMでコントロールすれば、どんな色でも作り出せます(^^♪

ただし、3色とも弱すぎると暗い光になってしまうので、ある程度の光量以上になるように調整しています。

5秒こどに色を変えるようにプログラミングしましたが、3色の強さは全くのランダムですので、作った本人もどんな色になるのか判りません(^_^*)

すごーく綺麗な色になる時もあるし、ほとんど変わっていない色になる時もあります。

何だか気まぐれなアナライザーみたいで、自分では気に入っています(^_^*)

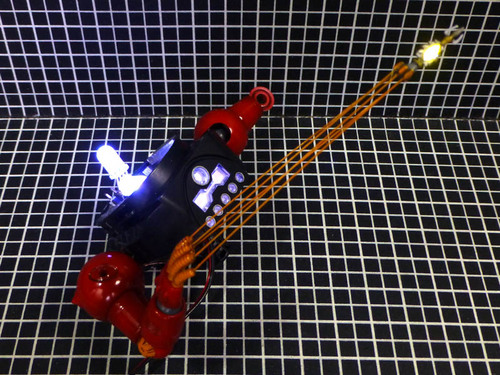

コア・ユニットも電飾しています。

オルタからタスク・レコードを取り出しているシーンにしたかったので、コア・ユニットも電飾する事にしました。

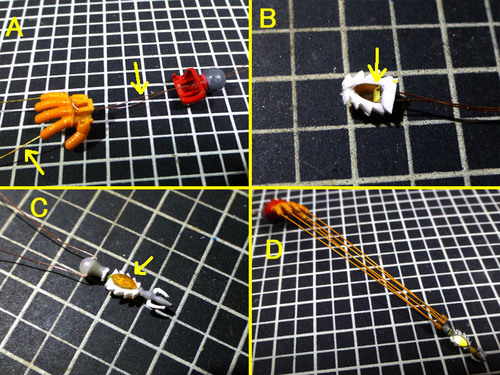

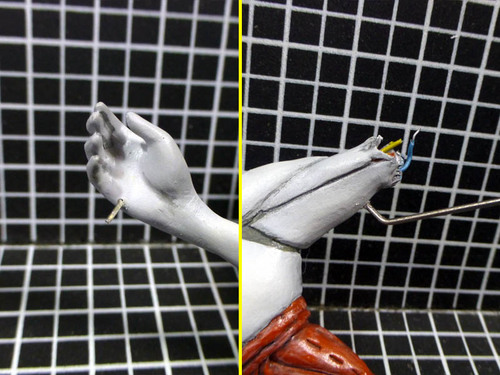

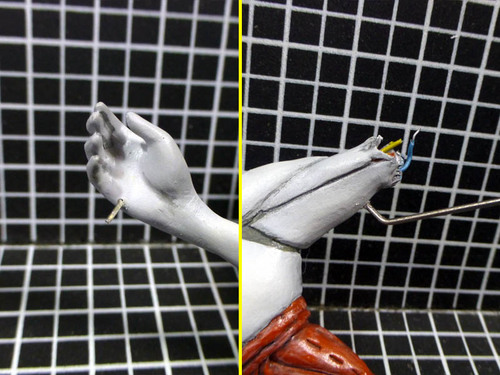

A ひとさし指と小指に穴を貫通させ、0.3ミリの真鍮線を通しました。

真鍮線にはポリウレタン線をハンダ付けしておき、配線を手首へ引き込んであります。

真鍮線は電気を通しますので、配線材料として使います。

B コア・ユニットは、内部に空間が出来る様に自作しています。

1608イエローチップLEDを収めて、配線を通しました。

画像のマス目は5ミリですので、かなり小さな工作になります(^_^*)

C 発光部分には、ネイルアクセサリーを使ってカバーを作りました。

裏がメッキされていましたが、ナイフで削り取って曇らせつつ透明度を出しています。

外観も設定資料を参考に自作しました。

配線は指先が当たる部分に出てくるように通しています。

D 真鍮線と繋ぎ、指先はエポパテで造形しました。

塗装しちゃえば何となくそれらしく見えてくれたかな(^_^*)

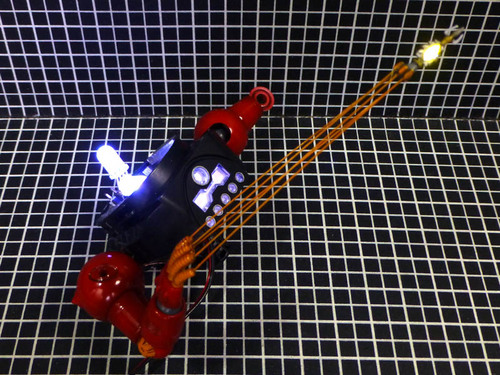

これで発光するコア・ユニットが出来ました。

腕の中に配線を通します。

幸い、腕の中は空間があるので、関節さえクリアすれば配線を通すのはラクチンです(^^♪

アナライザーは関節がグリグリ動いて楽しめるのですが、今回はガッチリ固定してしまっています。

でも、この左腕だけは動くようにしておいて、最後にオルタの胸に向けられる様に可動を残して置きました。

胴体に取り付け、PICマイコンに繋ぎます。

胴体のPICに繋ぎ、心臓の鼓動の様なタイミングで発光する様にプログラムしました。

フルカラーLEDをPWM制御(高速に点滅させて光量を変えている)しているので、そんなヒマは無い程いそがしいマイコンなのですが、擬似的なマルチタスク処理をさせる事で、独立した別のタイマーをカウントさせて制御しています。

この辺りはプログラマーとしての腕の見せ所ですが、そんなこと見ている人には関係無いのが悲しいところです(-_-;)

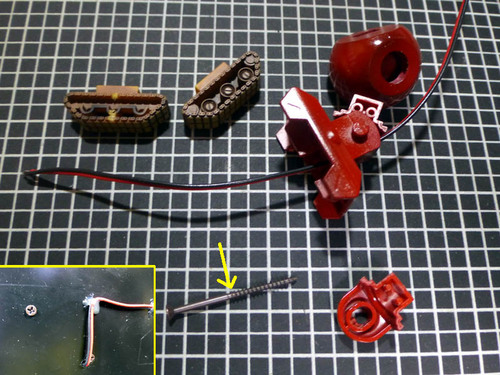

電源はベースからもらうので、足に配線を通します。

今回は完全に固定ポーズにしますので、足の関節もガッチリ固定してしまいます。

ベースとはネジで固定されますが、出来るだけ長いネジを使って、ひざ関節まで貫通させています。

過去の経験から、郵送しても耐えられる強度を確保しました(^_^;)

と、言うわけで、一気にアナライザーの製作をご紹介しました。

長文になってしまってすみません(^_^*)

次回はオルタの製作の様子をご紹介したいと思います(^^)/

よろしくです~♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

アナライザーは貯金箱になっていた旧キットを一度作った事があります(^^♪

もう4年も前ですけど、そちらは電動歩行する様に改造して遊んでいました(^_^*)

今回は2199版のAU-O9アナライザーです(^^)/

メーター類は全部同じ色で発光する様になり、腕はより人間っぽくなって、肩へと繋がっていたチューブがなくなりました。

デザイン的にも洗練されて、いかにも実在しそうな感じにまとめられているところがお見事ですね(^^♪

そんなアナライザーですが、第9話『時計仕掛けの虜囚』では、ガミロイド兵オルタとの友情、葛藤、そして別れが描かれていて、SFファンとしては強く印象に残るエピソードでした。

単なるロボットの哀愁を取り上げただけでは無く、ここで解析されたガミロイド兵のシステムが、最終話で活かされてヤマトを救う事になるワケで、ちゃんとした伏線にもなっていたんですね(^_^*)

今回はそんなオルタとの別れのシーンを、ジオラマにしてみる事にしました。

奇遇にもHJ誌では、あのyubabaさんが同じシーンを再現されていてビックリ!

しかも同月に掲載とは、恐れ多いです(;一_一)

さて、まずはアナライザーの製作です。

とても組みやすく設計されていて、あっと言う間に仮組みは終了しましたが、プロポーションは完璧です。

困った事に、いじるところがありませんので、その分乾燥に時間が掛かる光沢仕上げにしてみる事にしました。

光沢にすると、よりロボットらしく仕上がると思います(^^♪

赤は下地の色に影響されやすいので、サフを吹いて明るい下地を作り、エッジにシャドーを吹いて置きました。

赤はとても透過しやすい色なので、シャドーは控え目にしています。

っていうか、あんまりシャドーが強くてもワザとらしくなってしまうので、良くみると入ってるね!程度の仕上がりを目指します(^_^*)

赤を吹きました。

イメージではシャインレッドなのですが、あまり明るい赤ですと軽くみえちゃいそうです。

設定画でも暗い赤ですが、レッドそのものでもありませんね(^_^;)

というわけで、Mr.カラー No.327 レッド FS11136 を使ってみました。

今回は光沢仕上げにするので、クリアーが乗るとズッシリ重量感が出てくれると思います(^^♪

シャドーを微妙に残しながらムラ無く吹き付けました。

クリアーを吹いて、細部を塗り分けました。

スーパークリアーを4~5回吹き付けました。特に研ぎ出しはしていません。

実はアナライザーを作っていた時、静岡ホビーショーの真っ最中で、その間ずっと乾燥機に入っていました(^_^*)

帰ってきてからもすぐに着手できなかったので、5日間くらいは乾燥しっぱなしです。

おかげでクリアー層は完全に乾燥していましたので、そのままスリット関係をつや消しブラックで塗装しています。

エナメルのブラックも併用して、エッジの効いた塗りワケが出来ました(^^♪

他のパーツを塗り分けていきます。

A アンテナはシャープに削り出しました。

B イエローのパーツを塗り分けています。

首のリングは明るいイエローですので、イエローFS13530です。

関節のダイヤルや指は、やや黄色寄りの黄橙色を作って塗装しました。

アンテナはオレンジ+ブラウン+ホワイトで、明るいオレンジに仕上げています。

足ひざの関節にあるリングは、キットではイエローで成型されていますが、設定では

ブラウンです。

腰のリングと同様に、レッドブラウンで塗装しました。

C キャタピラは、ウッドプラウンで全体を塗装してから、ダークイエローで服帯を筆塗りです。

エナメルのブラックでスミ入れもしました。

D 頭部のメーターパネルは、フラットブラックで塗装してから、メーター周りをエナメルの

シルバー+グレーで筆塗りです。

エナメルを使っているので、失敗してもふき取れますゼ(^^♪

塗装が一段落したら、電飾の加工です。

まずは口を光らせて見ます。

A 口の部分には、4箇所の光る部分がありますので、イエローのチップLEDを4個、

電子パーツの足にハンダ付けしました。

チップLEDは、光る側にも導通部分があるので、ソコを引っ掛ける感じでハンダ付け

しています。

すぐに外れてしまわない様に、すこしでも接触面積を稼いでハンダ付けしています。

点灯には、超小型のPICマイコン12F675を使いました。

ごらんの様に、指先に乗ってしまう程小さなマイコンです(^_^;)

B マイナスは共通にしたので、プラス側にポリウレタン線をハンダ付けして、口に固定

します。

固定にはホットボンドを使いました。

チップLEDはいじっているとすぐに配線が外れてしまうので、出来上がったらすぐに

固定してしまうのがオススメです(^_^;)

C チップLEDとパーツの間に、0.3ミリのプラ板を挟みました。

光が直接見えてしまわないように、拡散させるのが狙いです。

D マスキングして、ブラックを吹いて遮光しておきます。

LEDの裏側にもしっかり吹き付けて置きました。

口の4個のLEDは、ランダムに光るだけではなく、劇中の点灯パターンを再現してみました。

後頭部のパーツの隙間にPICマイコンを忍ばせています(^_^*)

保護抵抗もチップを使い、直接ハンダ付けする事で省スペース化しています。

点灯パターンは劇中から5パターンを用意しました。

発光する順番をビットパターンにして、PIC内部のEP-ROMに書き込んでいます。

どのパターンにするかランダムに選んだら、あとはROMの内容をGPIOに出力するだけの簡単なプログラムです(^_^*)

ちなみに、全く発光させない選択もありますので、発光するタイミングもランダムです(^^♪

メーター部分は、クリアーのままでは内部が丸見えになりますので、裏側から0.1ミリのプラペーパーを貼り付けて置きました。

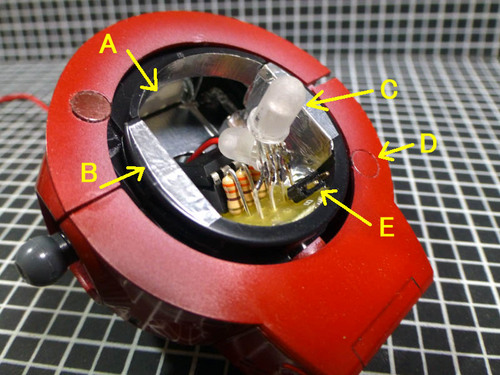

メーター類も電飾します。

別売の発光ユニットを使えば、手軽に発光ギミックが実現できますが、劇中では様々な色で発光していますので、再現してみたいところです。

A お腹のメーターも発光させたいので、裏側からプラペーパーを貼り付けてあります。

2199のアナライザーは、全てのメーターが同じ色で発光するのでラッキーです。

B 内部の至る所にアルミテープを貼って、出来るだけ光を拡散させています。

C フルカラーLEDを2つ、並列に繋ぎました。同じ色で発光してくれます。

全体をペーパーでヤスって、光を拡散させています。

D 首との接続は磁石で取り外し可能です。

この時点ではコア・ユニットのプログラムまで進んでいなかったので、後からPIC

マイコンを取り外せるようにしています。

E 口のマイコンへ電源を供給するためのコネクタです。

フルカラーLEDは、R(赤)・G(緑)・B(青)のLEDが一つのパッケージに入っているLEDで、無限の色が作りだせるLEDです(^^)/

例えば、赤と青を点灯させれば紫になりますし、赤と緑で黄色になります。

また、全部点灯させれば白にもなります。

こちらのサイトで詳しく説明されていますので、興味のある方はどうぞ(^^)/

http://homepage3.nifty.com/mitt/pic/pic5_13.html

※すみません。無断で紹介しています。問題がありましたらご指摘下さいm(__)m

マイコンでRGBそれぞれの強さをPWMでコントロールすれば、どんな色でも作り出せます(^^♪

ただし、3色とも弱すぎると暗い光になってしまうので、ある程度の光量以上になるように調整しています。

5秒こどに色を変えるようにプログラミングしましたが、3色の強さは全くのランダムですので、作った本人もどんな色になるのか判りません(^_^*)

すごーく綺麗な色になる時もあるし、ほとんど変わっていない色になる時もあります。

何だか気まぐれなアナライザーみたいで、自分では気に入っています(^_^*)

コア・ユニットも電飾しています。

オルタからタスク・レコードを取り出しているシーンにしたかったので、コア・ユニットも電飾する事にしました。

A ひとさし指と小指に穴を貫通させ、0.3ミリの真鍮線を通しました。

真鍮線にはポリウレタン線をハンダ付けしておき、配線を手首へ引き込んであります。

真鍮線は電気を通しますので、配線材料として使います。

B コア・ユニットは、内部に空間が出来る様に自作しています。

1608イエローチップLEDを収めて、配線を通しました。

画像のマス目は5ミリですので、かなり小さな工作になります(^_^*)

C 発光部分には、ネイルアクセサリーを使ってカバーを作りました。

裏がメッキされていましたが、ナイフで削り取って曇らせつつ透明度を出しています。

外観も設定資料を参考に自作しました。

配線は指先が当たる部分に出てくるように通しています。

D 真鍮線と繋ぎ、指先はエポパテで造形しました。

塗装しちゃえば何となくそれらしく見えてくれたかな(^_^*)

これで発光するコア・ユニットが出来ました。

腕の中に配線を通します。

幸い、腕の中は空間があるので、関節さえクリアすれば配線を通すのはラクチンです(^^♪

アナライザーは関節がグリグリ動いて楽しめるのですが、今回はガッチリ固定してしまっています。

でも、この左腕だけは動くようにしておいて、最後にオルタの胸に向けられる様に可動を残して置きました。

胴体に取り付け、PICマイコンに繋ぎます。

胴体のPICに繋ぎ、心臓の鼓動の様なタイミングで発光する様にプログラムしました。

フルカラーLEDをPWM制御(高速に点滅させて光量を変えている)しているので、そんなヒマは無い程いそがしいマイコンなのですが、擬似的なマルチタスク処理をさせる事で、独立した別のタイマーをカウントさせて制御しています。

この辺りはプログラマーとしての腕の見せ所ですが、そんなこと見ている人には関係無いのが悲しいところです(-_-;)

電源はベースからもらうので、足に配線を通します。

今回は完全に固定ポーズにしますので、足の関節もガッチリ固定してしまいます。

ベースとはネジで固定されますが、出来るだけ長いネジを使って、ひざ関節まで貫通させています。

過去の経験から、郵送しても耐えられる強度を確保しました(^_^;)

と、言うわけで、一気にアナライザーの製作をご紹介しました。

長文になってしまってすみません(^_^*)

次回はオルタの製作の様子をご紹介したいと思います(^^)/

よろしくです~♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-08-01 20:55

コメント(4)

オルタの製作 [AU-O9アナライザー 製作記]

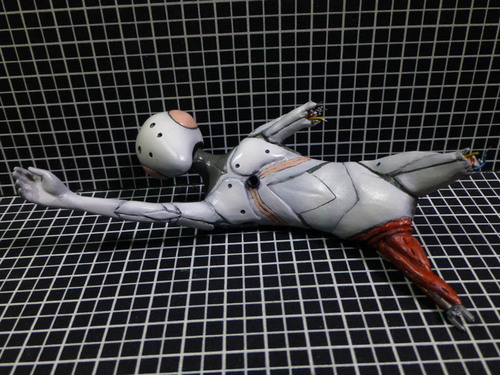

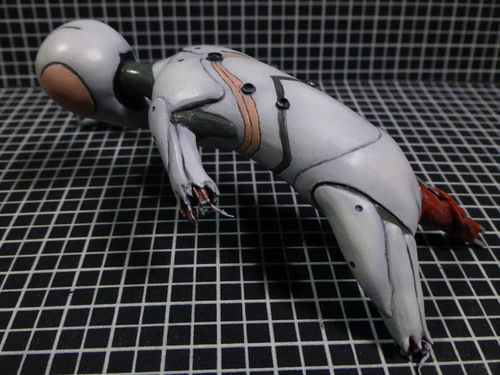

オルタの製作の様子です。

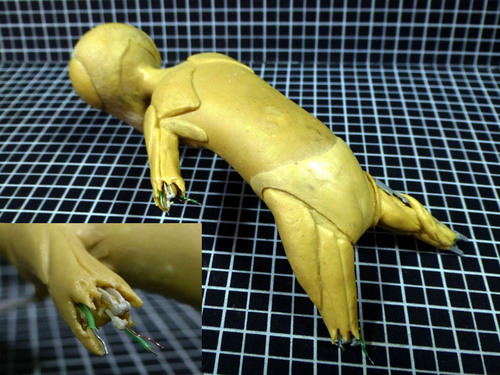

今回はオルタとの別れのシーンをジオラマ化したいので、オルタをスクラッチしなくてはなりません(^_^;)

シーンとしては、オルタがほとんど宙に浮いている状態になりますので、全てパテで作ってしまうと重くなってしまい、保持するのが難しくなります(-_-;)

せっかく完成しても、壊れやすい作品では困りますし(;一_一)

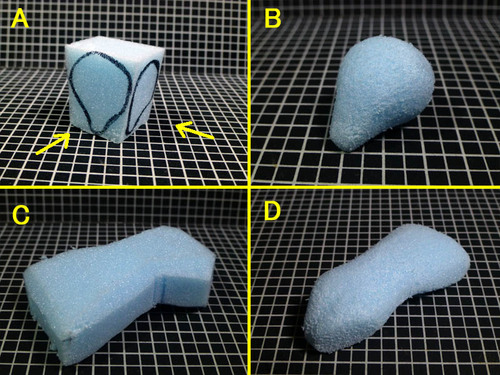

そこで、建築材料で断熱材に利用されている、軽量なスタイロフォームで芯を作って、そこにパテを追加していく方法で製作してみる事にしました。

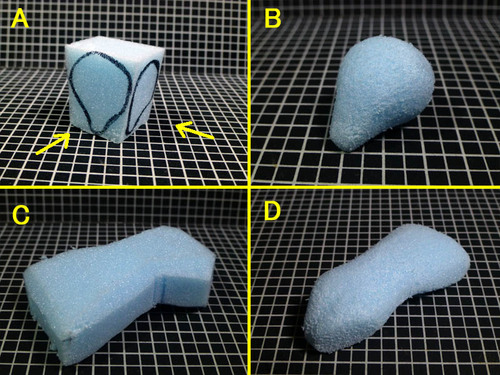

A スタイロフォームの小片に形をスケッチして切り出していきます。

正面だけでなく、側面から見た形もスケッチして、それを元にカッターで切り出しています。

B ある程度形が出たら、80番(だったかな?)のペーパーで形を整えます。

C 身体もおおまかに形をカットしてから形を出します。

D ペーパーで整えました。

スタイロフォームの状態で、だいたいの形状が決まってしまいますので、この段階で納得の行くまで成型して置きます(^_^;)

少ない経験からですが、人型をスクラッチする時は、よく顔から作ってしまいがちで、細かい顔の部分は知らず知らずのうちに大きくなってしまいます(^_^*)

こうして全体から作ればバランスを崩す事も無いと思います。

と、いいつつ。実は顔が大きくなってしまって、後から作り直しています(^_^*)ぎゃふん!

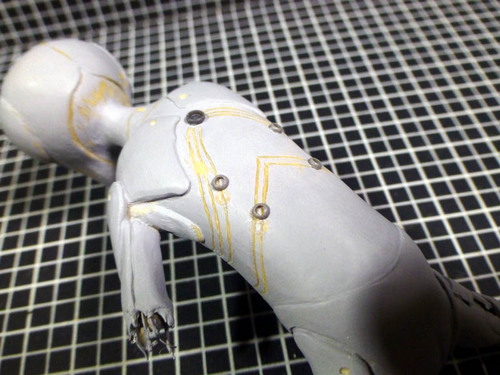

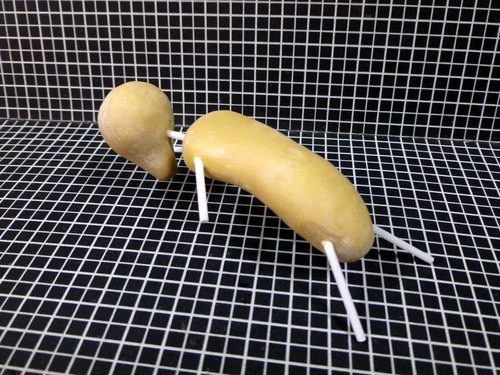

パテで包みます。

スタイロフォームのままでは塗装も成型も出来ないので、薄く延ばしたエポパテで包みました。

出来るだけ均一に貼り付けて、スタイロフォームの原型の形を壊さない様に気を付けています。

ここで形を追加したくなりますが、ポージングが決まるまでガマンです。

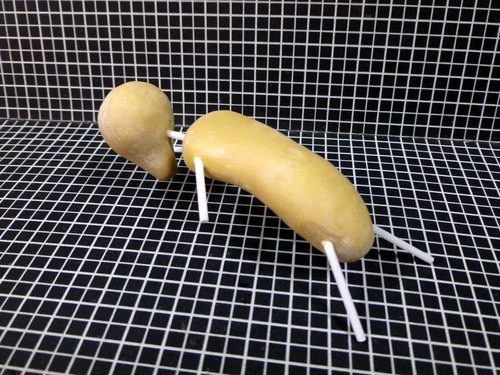

手足の芯を追加して、ポーズを決めます。

成型後、プラ棒を差し込んで手足の芯を作りました。

幸い、オルタの手足は逃避行でちぎれてしまっているので、肘やひざまででオッケーです(^^♪

穴を開けて瞬着を塗ったプラ棒を差し込んだだけですけど、意外としっかり固定出来ました。

オルタには顔の表情が無いので、このポージングだけで悲しさを表現しなくてはなりません。

全体的に力が抜けた状態にして、首を僅かに傾けています。

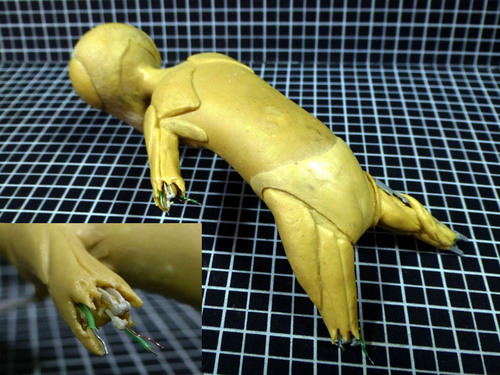

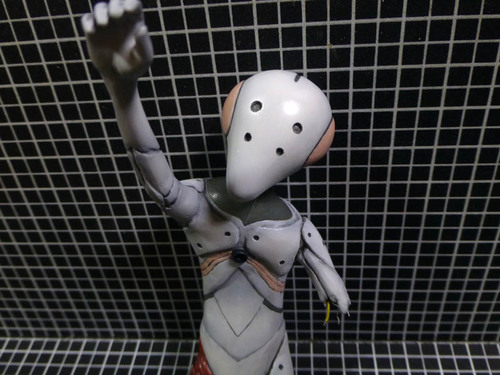

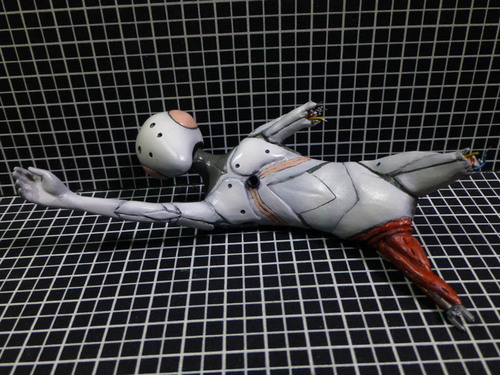

パテでディテールを追加しました。

ここからがやっと造形になります(^_^*)

オルタは人間ではありませんので、筋肉や骨がちょっと違った感じになります。

全体的にやせ型で、手足や首もあり得ない程細いですね(^_^*)←うらやましい

お尻も人間みたいに作ってみたら、そこだけ生々しくなってしまったので、あえてペッタンコに戻しました。

細かいディテールは、設定資料集を参考に造形しています。

ちぎれた部分には、プラ材や配線などを埋め込んで、オルタがヒューマノイドである事を表現しています。

右足は人工筋肉が露出していますので、伸ばしたパテを組み合わせて造形しています。

全体にペーパーを当てて、成型しました。

パテで造形していますので、全体にペーパーを当てて滑らかな表面に仕上げます。

造形している段階で表面がデコボコにならない様に気を付けていますが、ヒューマノイドであるオルタには滑らかな表面が絶対必要です。

ペーパーが届かない部分もありますので、リューターも使って効率的に作業してます(^_^*)

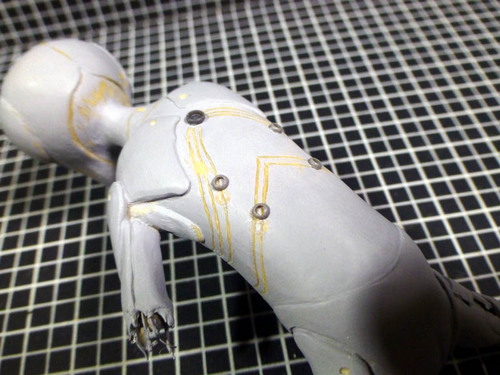

コネクタやスジ彫りを加えました。

身体に入っている模様は後から塗装するのですが、スミ入れをしたいのでスジ彫りしました。

フリーハンドでタガネを使いましたけど、ちゃんとガイドを作らなかったのでヨレヨレです(-_-;)

背中には接続コネクタがありますので、コトブキヤさんの市販モールドを貼り付けてみました。

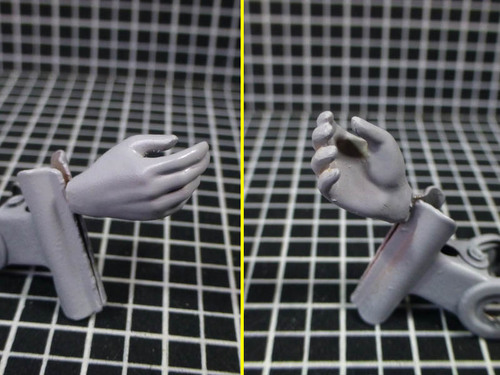

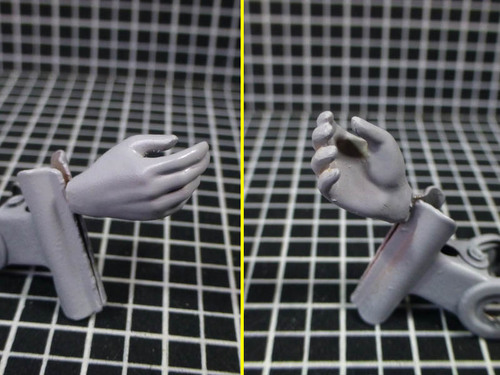

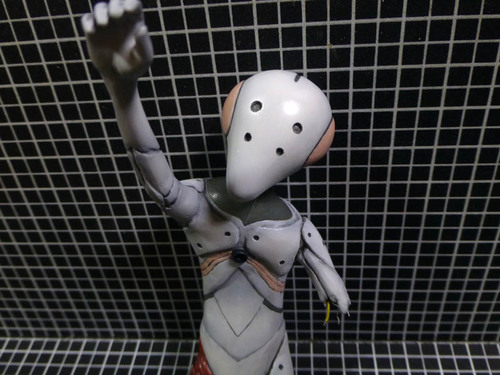

手を作ります。

アナライザーに握られる手ですが、簡単に済ませようと思っていたらトンデモ無いッス(^_^*)

とても表情が出てくる部分で、指の曲げ具合、開き加減で実に様々な感情が表現出来ます。

オルタは顔に表情が無いので、手の表現が大変重要だという事に気付きました。

あーでもない、こーでもないと試行錯誤を繰り返し、10回は作り直しています(^_^*)

結局、満足の行くものは作れませんでしたが、オルタの気持ちを込める事は出来たような気がします(^_^;)

手だけでこんなに苦労するんだから、原型師さんってスゴイですよね(;一_一)

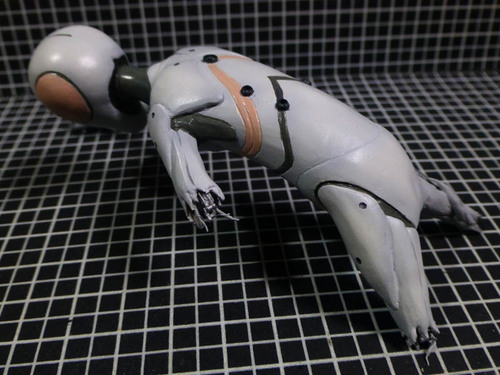

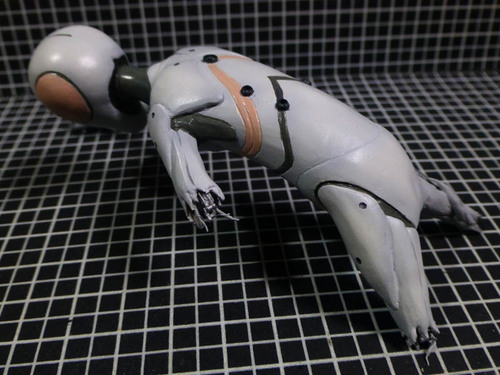

これでやっと原型が完成しました。

塗装に入ります。

まずはMr.color No.307で軽くシャドーを吹きました。

オルタは白いので、事前のシャドー吹きは効果的です(^^♪

全体をグレーで塗装して、細部を塗り分けて行きます。

全体に ホワイト + ライトグレー を吹き付けてから、細部を筆塗りしています。

グレーは No.317 FS36231 + フィールドグレー + ブラック少々

耳や模様 フレッシュ + ピンク

一応、設定資料のカラーに合わせています。

筋肉を ブラウンで塗装してピンクでドライブラシした後、全体にスミ入れしました。

スミ入れしたら造形の甘い部分が浮き彫りになって、メッチャ恥ずかしいのですが、ココまで来て作りなおすのはシンドイのでバックレています(^_^*)

単純に塗り分けただけではフィギュアな感じですので、紫色とグレーの色鉛筆を削ってブレンドしたパステルで軽くボカシを入れました。

これでオルタの完成です(^^)/

アナライザーより製作時間が掛かったような(^_^;)

ポージングだけで悲しさを表現するのが難しかったです。

ボクは普段あまり造形はしないので、本格的なスクラッチをしてみて難しさを痛感しました。

でも、何も無いところから作り出す作業は、創造力全開で楽しいですね(^^♪

出来はイマイチですが、とっても楽しかったです。

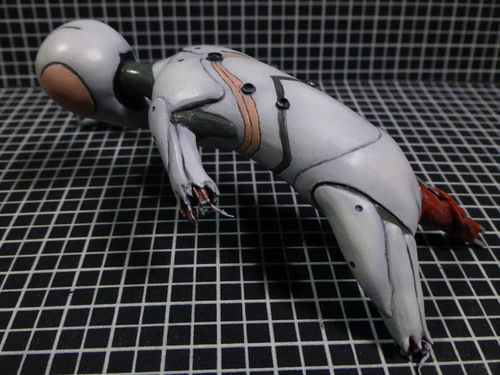

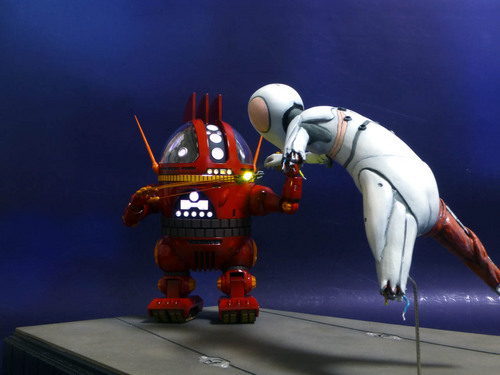

最後に、アナライザー目線の図。

一気にオルタの製作記事を書いてしまいました。

長文になってしまってすみません(^_^;)

毎回長文なので、後はベースの製作だけになってしまいました。

製作記が3回で終了なんて、いいのかな(^_^;)←いままでねーぞ

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

今回はオルタとの別れのシーンをジオラマ化したいので、オルタをスクラッチしなくてはなりません(^_^;)

シーンとしては、オルタがほとんど宙に浮いている状態になりますので、全てパテで作ってしまうと重くなってしまい、保持するのが難しくなります(-_-;)

せっかく完成しても、壊れやすい作品では困りますし(;一_一)

そこで、建築材料で断熱材に利用されている、軽量なスタイロフォームで芯を作って、そこにパテを追加していく方法で製作してみる事にしました。

A スタイロフォームの小片に形をスケッチして切り出していきます。

正面だけでなく、側面から見た形もスケッチして、それを元にカッターで切り出しています。

B ある程度形が出たら、80番(だったかな?)のペーパーで形を整えます。

C 身体もおおまかに形をカットしてから形を出します。

D ペーパーで整えました。

スタイロフォームの状態で、だいたいの形状が決まってしまいますので、この段階で納得の行くまで成型して置きます(^_^;)

少ない経験からですが、人型をスクラッチする時は、よく顔から作ってしまいがちで、細かい顔の部分は知らず知らずのうちに大きくなってしまいます(^_^*)

こうして全体から作ればバランスを崩す事も無いと思います。

と、いいつつ。実は顔が大きくなってしまって、後から作り直しています(^_^*)ぎゃふん!

パテで包みます。

スタイロフォームのままでは塗装も成型も出来ないので、薄く延ばしたエポパテで包みました。

出来るだけ均一に貼り付けて、スタイロフォームの原型の形を壊さない様に気を付けています。

ここで形を追加したくなりますが、ポージングが決まるまでガマンです。

手足の芯を追加して、ポーズを決めます。

成型後、プラ棒を差し込んで手足の芯を作りました。

幸い、オルタの手足は逃避行でちぎれてしまっているので、肘やひざまででオッケーです(^^♪

穴を開けて瞬着を塗ったプラ棒を差し込んだだけですけど、意外としっかり固定出来ました。

オルタには顔の表情が無いので、このポージングだけで悲しさを表現しなくてはなりません。

全体的に力が抜けた状態にして、首を僅かに傾けています。

パテでディテールを追加しました。

ここからがやっと造形になります(^_^*)

オルタは人間ではありませんので、筋肉や骨がちょっと違った感じになります。

全体的にやせ型で、手足や首もあり得ない程細いですね(^_^*)←うらやましい

お尻も人間みたいに作ってみたら、そこだけ生々しくなってしまったので、あえてペッタンコに戻しました。

細かいディテールは、設定資料集を参考に造形しています。

ちぎれた部分には、プラ材や配線などを埋め込んで、オルタがヒューマノイドである事を表現しています。

右足は人工筋肉が露出していますので、伸ばしたパテを組み合わせて造形しています。

全体にペーパーを当てて、成型しました。

パテで造形していますので、全体にペーパーを当てて滑らかな表面に仕上げます。

造形している段階で表面がデコボコにならない様に気を付けていますが、ヒューマノイドであるオルタには滑らかな表面が絶対必要です。

ペーパーが届かない部分もありますので、リューターも使って効率的に作業してます(^_^*)

コネクタやスジ彫りを加えました。

身体に入っている模様は後から塗装するのですが、スミ入れをしたいのでスジ彫りしました。

フリーハンドでタガネを使いましたけど、ちゃんとガイドを作らなかったのでヨレヨレです(-_-;)

背中には接続コネクタがありますので、コトブキヤさんの市販モールドを貼り付けてみました。

手を作ります。

アナライザーに握られる手ですが、簡単に済ませようと思っていたらトンデモ無いッス(^_^*)

とても表情が出てくる部分で、指の曲げ具合、開き加減で実に様々な感情が表現出来ます。

オルタは顔に表情が無いので、手の表現が大変重要だという事に気付きました。

あーでもない、こーでもないと試行錯誤を繰り返し、10回は作り直しています(^_^*)

結局、満足の行くものは作れませんでしたが、オルタの気持ちを込める事は出来たような気がします(^_^;)

手だけでこんなに苦労するんだから、原型師さんってスゴイですよね(;一_一)

これでやっと原型が完成しました。

塗装に入ります。

まずはMr.color No.307で軽くシャドーを吹きました。

オルタは白いので、事前のシャドー吹きは効果的です(^^♪

全体をグレーで塗装して、細部を塗り分けて行きます。

全体に ホワイト + ライトグレー を吹き付けてから、細部を筆塗りしています。

グレーは No.317 FS36231 + フィールドグレー + ブラック少々

耳や模様 フレッシュ + ピンク

一応、設定資料のカラーに合わせています。

筋肉を ブラウンで塗装してピンクでドライブラシした後、全体にスミ入れしました。

スミ入れしたら造形の甘い部分が浮き彫りになって、メッチャ恥ずかしいのですが、ココまで来て作りなおすのはシンドイのでバックレています(^_^*)

単純に塗り分けただけではフィギュアな感じですので、紫色とグレーの色鉛筆を削ってブレンドしたパステルで軽くボカシを入れました。

これでオルタの完成です(^^)/

アナライザーより製作時間が掛かったような(^_^;)

ポージングだけで悲しさを表現するのが難しかったです。

ボクは普段あまり造形はしないので、本格的なスクラッチをしてみて難しさを痛感しました。

でも、何も無いところから作り出す作業は、創造力全開で楽しいですね(^^♪

出来はイマイチですが、とっても楽しかったです。

最後に、アナライザー目線の図。

一気にオルタの製作記事を書いてしまいました。

長文になってしまってすみません(^_^;)

毎回長文なので、後はベースの製作だけになってしまいました。

製作記が3回で終了なんて、いいのかな(^_^;)←いままでねーぞ

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-08-06 10:35

コメント(4)

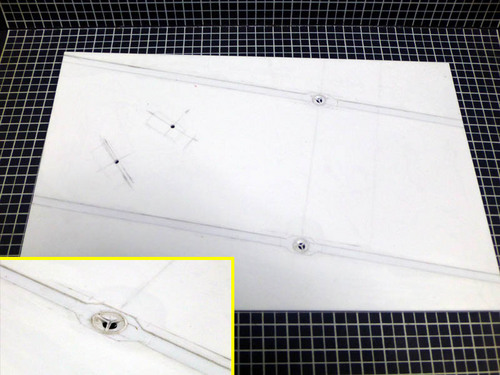

ベースの製作と完成画像 [AU-O9アナライザー 製作記]

ベースの製作と完成画像です。

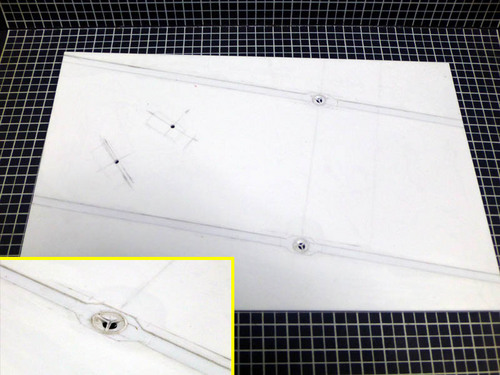

今回はオルタとの別れのシーンをジオラマ化したいので、情景はヤマト甲板になります。

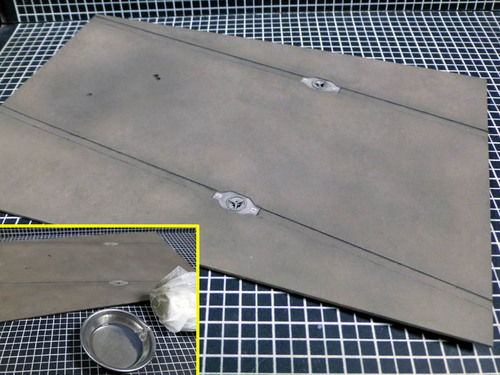

プラ板で甲板を製作してみました。

ラッキーな事に、甲板は平面ですので工作はメッチャ楽です(^^♪

ヤマト甲板には排水のための溝がありますので、0.5ミリのプラ板を貼り付けて段差を付けました。

設定資料には、眼環が描かれていましたので、3ミリの穴を開けて6ミリのドリルでテーパーを付け、三菱型に切り出したプラ板を貼り付けて自作しています。

この時点でアナライザーの立ち位置も決定しています(^_^;)

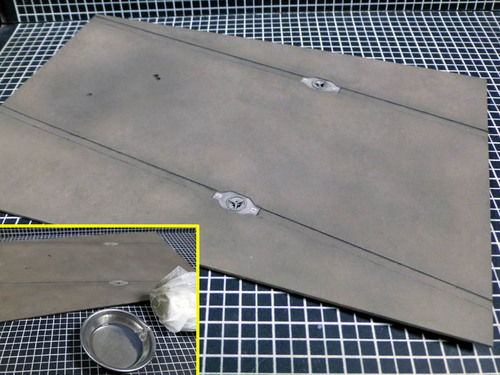

甲板を塗装しました。

ヤマトの甲板はブラウンの入ったグレーですので、ヤマトカラーにウッドブラウンを加えた色で塗装しました。

そこへエナメルのジャーマングレーをティッシュに含ませ、ポンポン置いて行くことでまだら模様に仕上げています。

眼環はFS16440で筆塗りです。

ベース内部には、アダプタのジャックと電源スイッチ、DCコンバータ回路を内蔵させます。

ベースには100均のトレーを逆さまにして利用しました。

サイズはB5で、側面にデザインが入っていて使い勝手が良いため、買いだめしてあります(^_^*)

甲板を貼り付けて使いますが、ちょっと浮いた状態になってしまうため、内部にプラ棒を貼り付けて支えを作って置きました。

後ろ端には穴を開けて、電源供給のためのアダプタジャックも取り付けています。

コレはスイッチとジャックが一体になっているもので、狭いスペースでもいっぺんに装着できちゃう優れものです(^^)/

ただ、電池と併用する回路には出来ませんし、固定のための引っ掛かりがありませんので、取り付けには注意が必要になります。

配線しました。

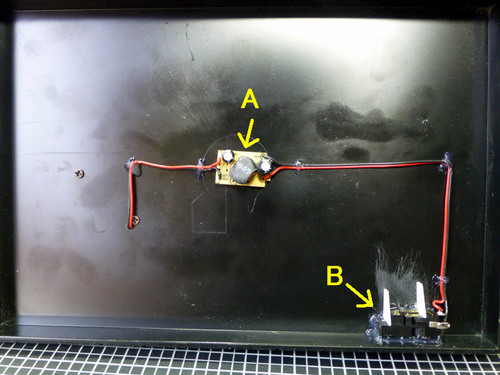

アナライザーをビスで取り付け、内部を配線します。

今回は電池での駆動をあきらめ、ACアダプタからの給電のみにしました。

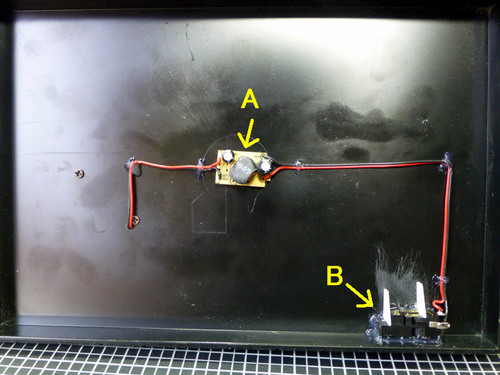

A DCコンバータです。

12V1Aのアダプタから、5V1Aの電圧を作ってくれます。

100均のシガーライターソケットからUSB電源を作る装置をバラしています。

ちゃんとしたスイッチング電源なので、発熱が無く電圧変動にも強いです。

B 一体型のACアダプタジャックと電源スイッチは、押す力に負けない様に支えを作り、

ホットボンドでガッチリ固定しました。

恐ろしくシンプルな配線ですね(^_^*)

オルタも固定してしまいます。

オルタはスタイロフォームで芯をつくってあるので、軽く作ってはありますが、固定はしっかりして置かないと運送する際に困ります(^_^;)

手には真鍮線を打ってアナライザーの手のひらにしっかり固定できる様にしています。

足はパテの部分を選んで、錆びないステンレス線を打ち込んで固定しました。

本当は目立たない右足に打ち込みたかったのですが、バランスを考えて対角線で支えられるように、左足に支柱を打ち込んでいます(-_-;)

さて、これでアナライザーが完成しました。

いつもは完成画像を別記事にしているのですが、今回はここでご紹介してしまいます(^_^*)

実は、あまり多くの完成画像を撮影していないので、数枚しかアップできないんです(+_+)

いつもの1280ピクセルで掲載しますので、お楽しみ頂ければ幸いです(^^)/

なんと、製作記が3回で終了という、今までに無いスピード製作記でした。

製作にはすごく時間が掛かっているのですがねぇ(;一_一)

光の変化などは、ぜひ実物を見て頂きたいと思いますので、実物を見る機会がありましたら見てあげて下さいね(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

今回はオルタとの別れのシーンをジオラマ化したいので、情景はヤマト甲板になります。

プラ板で甲板を製作してみました。

ラッキーな事に、甲板は平面ですので工作はメッチャ楽です(^^♪

ヤマト甲板には排水のための溝がありますので、0.5ミリのプラ板を貼り付けて段差を付けました。

設定資料には、眼環が描かれていましたので、3ミリの穴を開けて6ミリのドリルでテーパーを付け、三菱型に切り出したプラ板を貼り付けて自作しています。

この時点でアナライザーの立ち位置も決定しています(^_^;)

甲板を塗装しました。

ヤマトの甲板はブラウンの入ったグレーですので、ヤマトカラーにウッドブラウンを加えた色で塗装しました。

そこへエナメルのジャーマングレーをティッシュに含ませ、ポンポン置いて行くことでまだら模様に仕上げています。

眼環はFS16440で筆塗りです。

ベース内部には、アダプタのジャックと電源スイッチ、DCコンバータ回路を内蔵させます。

ベースには100均のトレーを逆さまにして利用しました。

サイズはB5で、側面にデザインが入っていて使い勝手が良いため、買いだめしてあります(^_^*)

甲板を貼り付けて使いますが、ちょっと浮いた状態になってしまうため、内部にプラ棒を貼り付けて支えを作って置きました。

後ろ端には穴を開けて、電源供給のためのアダプタジャックも取り付けています。

コレはスイッチとジャックが一体になっているもので、狭いスペースでもいっぺんに装着できちゃう優れものです(^^)/

ただ、電池と併用する回路には出来ませんし、固定のための引っ掛かりがありませんので、取り付けには注意が必要になります。

配線しました。

アナライザーをビスで取り付け、内部を配線します。

今回は電池での駆動をあきらめ、ACアダプタからの給電のみにしました。

A DCコンバータです。

12V1Aのアダプタから、5V1Aの電圧を作ってくれます。

100均のシガーライターソケットからUSB電源を作る装置をバラしています。

ちゃんとしたスイッチング電源なので、発熱が無く電圧変動にも強いです。

B 一体型のACアダプタジャックと電源スイッチは、押す力に負けない様に支えを作り、

ホットボンドでガッチリ固定しました。

恐ろしくシンプルな配線ですね(^_^*)

オルタも固定してしまいます。

オルタはスタイロフォームで芯をつくってあるので、軽く作ってはありますが、固定はしっかりして置かないと運送する際に困ります(^_^;)

手には真鍮線を打ってアナライザーの手のひらにしっかり固定できる様にしています。

足はパテの部分を選んで、錆びないステンレス線を打ち込んで固定しました。

本当は目立たない右足に打ち込みたかったのですが、バランスを考えて対角線で支えられるように、左足に支柱を打ち込んでいます(-_-;)

さて、これでアナライザーが完成しました。

いつもは完成画像を別記事にしているのですが、今回はここでご紹介してしまいます(^_^*)

実は、あまり多くの完成画像を撮影していないので、数枚しかアップできないんです(+_+)

いつもの1280ピクセルで掲載しますので、お楽しみ頂ければ幸いです(^^)/

なんと、製作記が3回で終了という、今までに無いスピード製作記でした。

製作にはすごく時間が掛かっているのですがねぇ(;一_一)

光の変化などは、ぜひ実物を見て頂きたいと思いますので、実物を見る機会がありましたら見てあげて下さいね(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-08-10 00:37

コメント(2)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。