サンダーバード 2&4号 掲載(^^)/ [サンダーバード2&4 製作記]

本日発売のHobbyJapan誌 2016.07 No.565 へ、サンダーバード2号&4号を掲載して頂きました(^^)/

毎週土曜 午後5時5分からNHKアニメワールドで放送されている、サンダーバード ARE GO! は、ジェリー・アンダーソンの名作サンダーバードを、50年の時を経てリニューアルされていて、新旧ファンから絶大な支持を集めています(^^)/

もちろん、ボクも毎週欠かさず観ており、近代的に進化した救助メカの魅力に、どっぷりとハマっています(^_^*)

今回は、タカラさんからキット化されたサンダーバード2号&4号を製作させて頂きました。

劇中ではCGで再現されていますので、パネル塗りワケやテクスチャーマッピングの様な塗装で仕上げてみました。

もちろん、電飾もバリバリです(^^♪

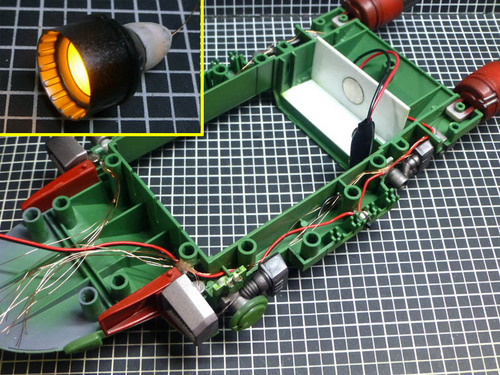

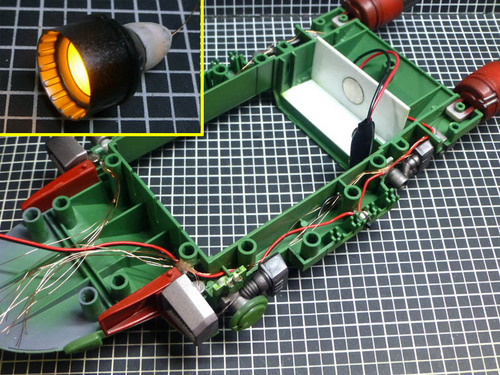

船体後部に9Vの角型電池を内蔵させ、主翼を展開する事で、メインスイッチがONになります。

エンジンの発光、コックピットの点灯に加え、スラスターを下に向けると噴射するギミックを組み込んでみました。

コンテナは当然脱着式で、中に4号が収納されているのですが、こちらもコンテナにボタン電池を内蔵しています。

ハッチを開ける事でスイッチがONとなり、コンテナ内の照明、4号のコックピットが点灯します。

紙面では、かなり詳しく製作内容を説明しているばかりか、AR動画でギミックの様子もご紹介頂いております(^^♪

こちらも製作記を連載する予定ですが、それまでは紙面でお楽しみ頂ければ幸いです。

よろしくお願いします(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

毎週土曜 午後5時5分からNHKアニメワールドで放送されている、サンダーバード ARE GO! は、ジェリー・アンダーソンの名作サンダーバードを、50年の時を経てリニューアルされていて、新旧ファンから絶大な支持を集めています(^^)/

もちろん、ボクも毎週欠かさず観ており、近代的に進化した救助メカの魅力に、どっぷりとハマっています(^_^*)

今回は、タカラさんからキット化されたサンダーバード2号&4号を製作させて頂きました。

劇中ではCGで再現されていますので、パネル塗りワケやテクスチャーマッピングの様な塗装で仕上げてみました。

もちろん、電飾もバリバリです(^^♪

船体後部に9Vの角型電池を内蔵させ、主翼を展開する事で、メインスイッチがONになります。

エンジンの発光、コックピットの点灯に加え、スラスターを下に向けると噴射するギミックを組み込んでみました。

コンテナは当然脱着式で、中に4号が収納されているのですが、こちらもコンテナにボタン電池を内蔵しています。

ハッチを開ける事でスイッチがONとなり、コンテナ内の照明、4号のコックピットが点灯します。

紙面では、かなり詳しく製作内容を説明しているばかりか、AR動画でギミックの様子もご紹介頂いております(^^♪

こちらも製作記を連載する予定ですが、それまでは紙面でお楽しみ頂ければ幸いです。

よろしくお願いします(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2016-05-25 20:59

コメント(10)

4号の製作 [サンダーバード2&4 製作記]

今回から、サンダーバード2号&4号の製作記をスタートしたいと思います(^^)/

タカラトミーさんから発売されている、サンダーバード リアルキットシリーズは、精密なディテールと接着剤不要の組み立てキットで、なぜか一番最初にジェットモグラが発売され、2号と4号がセットになった今回のキットは第2弾となります。

早速、仮組みしてみました。

映像では、全てCGで描かれているので、そのデータを元にしているのでしょうか。

プロポーションに関しては素晴らしい再現度です(^^♪

ギミックとしては、船首部分の装甲が外れてコックピットが見れたり、主翼やスラスターの展開・収納、もちろんコンテナは脱着可能となっています。

更に、脚を差し替えて伸びた状態でディスプレイする事も可能です。

4号はコンテナ内に収納可能で、コンテナの内部もかなり精巧に再現されています。

今回は、各部に電飾を仕込んだ単品として製作する事にしました。

まずは、4号から製作します。

失礼ですが、タカラトミーさんのプラモデル製品は初めて製作させて頂きますので、キットの特性がよく判りません。

特に、デカールの仕上がり具合などは、実際に製作してみないとわからないので、まずは4号を完成させてみて、キットのニュアンスをある程度把握しておきたいと思いました。

結果的に、そんな心配は全く無用で、組み易くてディテールも良好な素晴らしいキットだっのですが(^_^*)

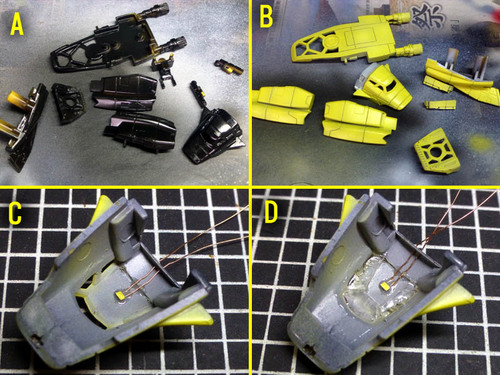

A 仮組みした状態です。

プロポーションは良好ですが、コンテナに対して、劇中で見る大きさより明らかに

デカイです(^_^;)

2号はほぼ1/144サイズなので、ちょっと大きめに作られているかも知れません。

B 4号はコックピットのパーツが左右分割で、キャノピーを挟んで接着する構造です。

コックピット下面のキャノピーや、ゴードンの操縦席も再現されています。

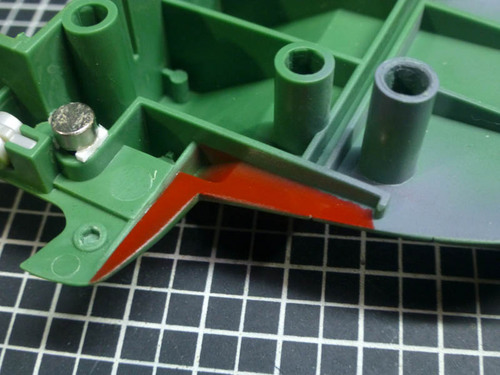

C そのままでは塗装と合わせ目消しが面倒になるので、キャノピーを後ハメできる様に

分割しました。

パーツは左右で貼り合わせ、合わせ目を消しています。

D コックピットは電飾するので、室内をプラ版で仕切り、光が余計なところに漏れない様

に、カベを作りました。

ゴードンのシートパーツと上手く組み合わさる様に仕切っています。

電飾するのはコックピットだけですので、さっさと塗装に入ります。

A まずは遮光を兼ねて、ブラックで塗装しました。

コックピット周辺は、特にしっかりと吹いて、遮光をカンペキにしておきます。

この後、イエローを吹きますが、イエローは下地に影響されやすい色ですので、

白を吹いてからイエローを塗装します。

B イエローを吹きました。

4号といえば、黄橙色のイメージですけど、劇中ではもっと明るい黄色です。

イエロー+ホワイト+ブルー少量で、透明感のあるイエローを吹きました。

下地の白を吹く時に、ある程度エッジに影を作っておいたので、ほんの少しで

すけど立体感も付けてあります。

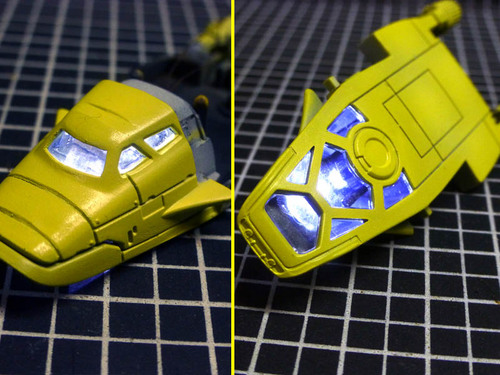

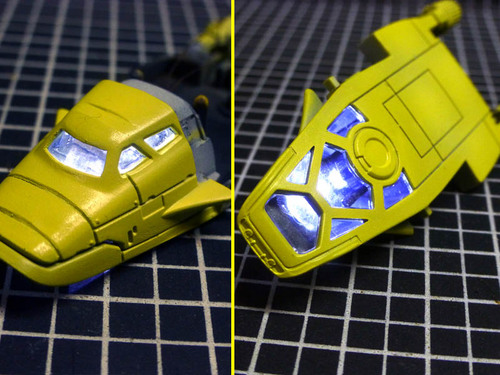

C 内部に白色チップLEDを取り付けました。

黄色の機体に電球色が似合わなかったので、冷たいイメージになってしまうの

ですが、白色にしています。

D キャノピーを取り付けました。

透明なエポキシ接着剤を使って、隙間を埋める感じで接着しています。

多少はみ出しても、硬化前なら綿棒でふき取る事が可能ですので、透明パーツ

の固定に重宝しています。

電飾を点灯させてみました。

ちょっとブルーに振られましたが、イメージ通りに点灯出来ました。

下面から出てくる光もよい感じです。

赤のラインは、塗装で表現しました。

機体には、赤のラインが数本ありますけど、デカールの位置合わせをチマチマ行うより、マスキングして塗装しちゃった方が、早いです(^_^;)

キッチリと直線が出せますし。

デカールを張ります。

デカールは、こんなに貼るの?って思うくらいたくさんあります。

でも、劇中の映像を見ると、確かにマーキングされていますね(^_^*)

面倒がらずに、全てちゃんと貼るとナカナカかっこ良いです。

デカールは、薄くて切れにくく、曲面の追従も良い感じでした。

ただ、台紙が白いので、切り出して貼る際に見えにくいです(ーー;)

この辺りは次のキットで改善して欲しいところですね。

スミ入れしました。

元々、パネルラインが太めに彫られているので、スミ入れはエナメルのニュートラルグレーとフラットアースを混色したコゲ茶を薄く流しました。

ダクト穴と思われる部分には、ブラックを直接流しています。

4号の完成です。

プロポーションも良いし、電飾も上手く発光してくれたし、当初の心配は全くの無用でした。

強いて言わせて頂ければ、パネルラインが太過ぎる感じがするくらいです。

この調子で、2号も製作してみたいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

タカラトミーさんから発売されている、サンダーバード リアルキットシリーズは、精密なディテールと接着剤不要の組み立てキットで、なぜか一番最初にジェットモグラが発売され、2号と4号がセットになった今回のキットは第2弾となります。

早速、仮組みしてみました。

映像では、全てCGで描かれているので、そのデータを元にしているのでしょうか。

プロポーションに関しては素晴らしい再現度です(^^♪

ギミックとしては、船首部分の装甲が外れてコックピットが見れたり、主翼やスラスターの展開・収納、もちろんコンテナは脱着可能となっています。

更に、脚を差し替えて伸びた状態でディスプレイする事も可能です。

4号はコンテナ内に収納可能で、コンテナの内部もかなり精巧に再現されています。

今回は、各部に電飾を仕込んだ単品として製作する事にしました。

まずは、4号から製作します。

失礼ですが、タカラトミーさんのプラモデル製品は初めて製作させて頂きますので、キットの特性がよく判りません。

特に、デカールの仕上がり具合などは、実際に製作してみないとわからないので、まずは4号を完成させてみて、キットのニュアンスをある程度把握しておきたいと思いました。

結果的に、そんな心配は全く無用で、組み易くてディテールも良好な素晴らしいキットだっのですが(^_^*)

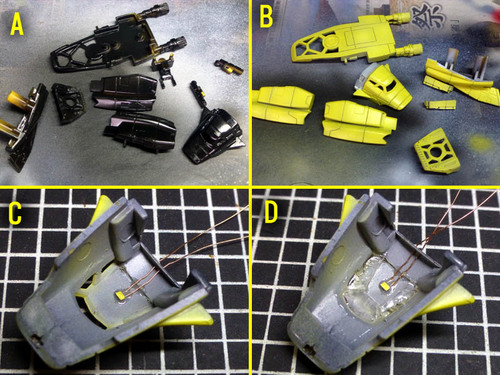

A 仮組みした状態です。

プロポーションは良好ですが、コンテナに対して、劇中で見る大きさより明らかに

デカイです(^_^;)

2号はほぼ1/144サイズなので、ちょっと大きめに作られているかも知れません。

B 4号はコックピットのパーツが左右分割で、キャノピーを挟んで接着する構造です。

コックピット下面のキャノピーや、ゴードンの操縦席も再現されています。

C そのままでは塗装と合わせ目消しが面倒になるので、キャノピーを後ハメできる様に

分割しました。

パーツは左右で貼り合わせ、合わせ目を消しています。

D コックピットは電飾するので、室内をプラ版で仕切り、光が余計なところに漏れない様

に、カベを作りました。

ゴードンのシートパーツと上手く組み合わさる様に仕切っています。

電飾するのはコックピットだけですので、さっさと塗装に入ります。

A まずは遮光を兼ねて、ブラックで塗装しました。

コックピット周辺は、特にしっかりと吹いて、遮光をカンペキにしておきます。

この後、イエローを吹きますが、イエローは下地に影響されやすい色ですので、

白を吹いてからイエローを塗装します。

B イエローを吹きました。

4号といえば、黄橙色のイメージですけど、劇中ではもっと明るい黄色です。

イエロー+ホワイト+ブルー少量で、透明感のあるイエローを吹きました。

下地の白を吹く時に、ある程度エッジに影を作っておいたので、ほんの少しで

すけど立体感も付けてあります。

C 内部に白色チップLEDを取り付けました。

黄色の機体に電球色が似合わなかったので、冷たいイメージになってしまうの

ですが、白色にしています。

D キャノピーを取り付けました。

透明なエポキシ接着剤を使って、隙間を埋める感じで接着しています。

多少はみ出しても、硬化前なら綿棒でふき取る事が可能ですので、透明パーツ

の固定に重宝しています。

電飾を点灯させてみました。

ちょっとブルーに振られましたが、イメージ通りに点灯出来ました。

下面から出てくる光もよい感じです。

赤のラインは、塗装で表現しました。

機体には、赤のラインが数本ありますけど、デカールの位置合わせをチマチマ行うより、マスキングして塗装しちゃった方が、早いです(^_^;)

キッチリと直線が出せますし。

デカールを張ります。

デカールは、こんなに貼るの?って思うくらいたくさんあります。

でも、劇中の映像を見ると、確かにマーキングされていますね(^_^*)

面倒がらずに、全てちゃんと貼るとナカナカかっこ良いです。

デカールは、薄くて切れにくく、曲面の追従も良い感じでした。

ただ、台紙が白いので、切り出して貼る際に見えにくいです(ーー;)

この辺りは次のキットで改善して欲しいところですね。

スミ入れしました。

元々、パネルラインが太めに彫られているので、スミ入れはエナメルのニュートラルグレーとフラットアースを混色したコゲ茶を薄く流しました。

ダクト穴と思われる部分には、ブラックを直接流しています。

4号の完成です。

プロポーションも良いし、電飾も上手く発光してくれたし、当初の心配は全くの無用でした。

強いて言わせて頂ければ、パネルラインが太過ぎる感じがするくらいです。

この調子で、2号も製作してみたいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2016-06-13 20:40

コメント(6)

改修と電飾 [サンダーバード2&4 製作記]

コックピットなどの改修作業と、電飾の加工です(^^)/

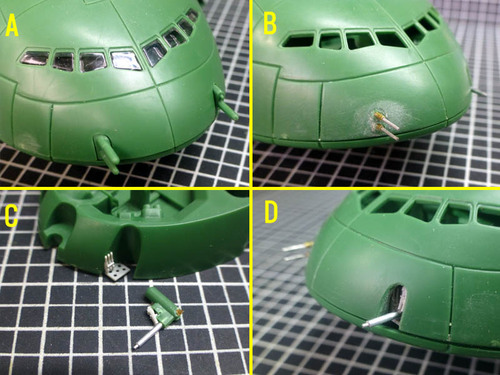

こちらのキットは、とても再現度の高い好キットなのですが、唯一、船首部分のセンサー類のディテールがイマイチでしたのでディテールアップしてみます。

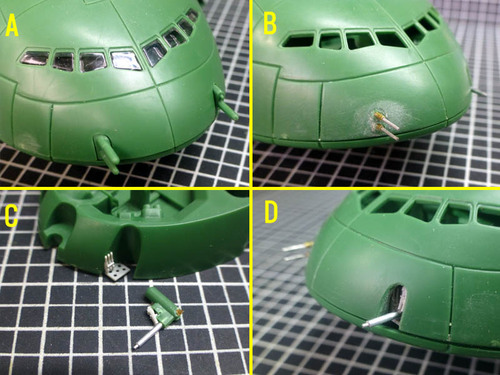

A キットの状態です。

上下に並んだセンサーは、もっと細くて、合わせ目の無いパネル表面から直接

出ています。

また、左側のセンサーも、劇中では1本で、こちらは楕円形の穴の中から出てい

る感じのハズです。

B 右側の2本のセンサーはカットして、船体に接着してしまい、合わせ目を消しまし

た。

それから2つの穴を開けて、真鍮パイプと金属線で自作した、段のあるセンサー

を取り付けています。

キットのままより、かなり精度がアップしました。

C 左側も元からカットして、1本にした自作センサーに置き換えました。

カットした部分が丸見えになるので、適当なメカを貼り付けて誤魔化しています。

穴の内部にもちょっとしたメカを追加しました。

D 穴も綺麗に面取りして、プラ臭さを無くしています。

チラ見えするメカと精度の上がったセンサーによって、精度もアップしてくれたと

思います。

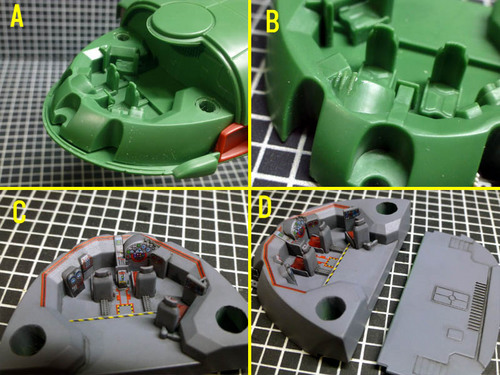

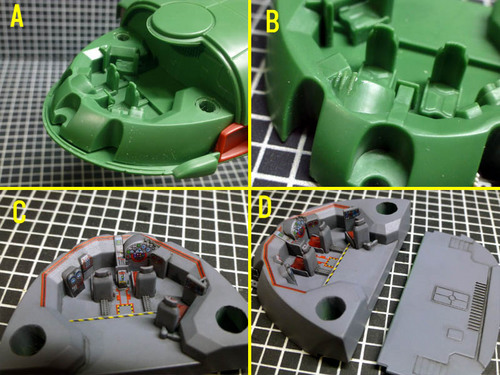

コックピットの製作です。

A コックピットは、なんと一体成型で1パーツです(^_^;)

抜き方向の制限によるディテール不足な部分はありますけど、必要にして充分な

ディテールに仕上がっていると思います。

B 操縦席のコンソールの上にある、3連メーターが省略されていたので追加しました。

伸ばしランナーを斜めにカットして貼り付けただけです。

もっと手を入れたい部分はあるのですが、拘りたい方は作り込んでみるのも面白い

と思います。

C 塗装して、デカールを貼りました。

デカールはとても再現度が高くて、貼るだけで雰囲気がかなりアップします。

スミ入れすれば、これが1パーツとは信じられない程リアルに仕上がります。

D 背面のカベもついでに仕上げました。

劇中とはディテールが違うのですが、雰囲気は充分だと思います。

バージルのフィギュアを乗せてみました。

A やはりコックピットには、バージルを座らせたいので、自作してみました。

バンダイの1/144ビルダーズパーツから、MSフィギュア01を使っています。

スーツがちょうど似たようなディテールだったので、余分な部分をカットした程度で

流用できました。

タスキはプラペーパー、肩にある砲筒みたいなものは伸ばしランナーです。

頭だけはどうしようも無かったので、パテで自作しました。

少し大きめに作って、バージルらしく造型しています。

B 塗装しました。

スーツ類は、小さくて乗せると色分けが良く見えなくなるので、コントラストを強調

して彩色しています。

眉毛を太く描いて、バージルらしく塗装してみました。

C コックピットに乗せてみました。

やはり乗り物は、パイロットがいるだけで、雰囲気が変わりますね。

D コックピットの外装は、取り外して内部を楽しめます。

円形のハッチの裏に、チップLEDを取り付けて電飾も加えるつもりです。

そのため、内部の仕切りはカットして、影が出来ないようにしました。

ダボもかなりゆるくなるようにスリ合わせをしています。

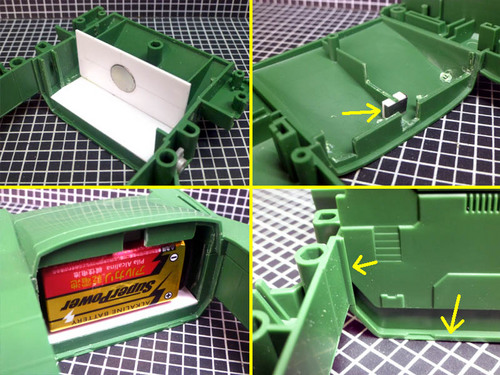

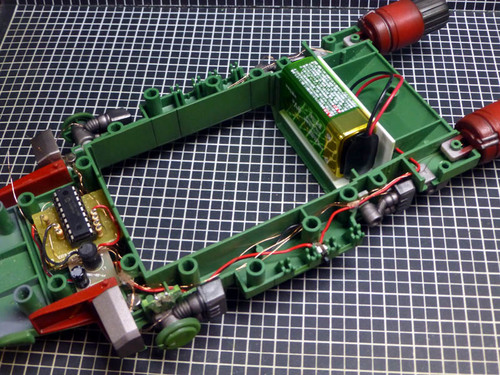

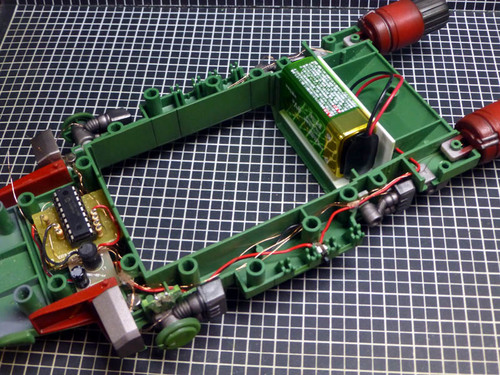

今回は単品ですので、電源を確保しなくてはなりません。

電源としては、PICを動かす都合があるので、最低でも5Vは必要です。

つまり、単三電池2本(3V)では足りません。3本(4.5V)でもまだ不足です。

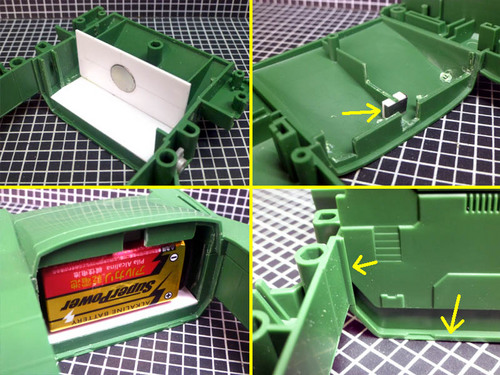

それなら、9Vの角型電池を入れてしまって、5Vに落として使えば、容量的にもスペース的にも助かります。

船体後部の仕切りをカットすれば、何とか9V電池が収まりそうです。

仕切りを取り払って、プラ板で内壁を作り、電池ボックスを作りました。

内部でカタカタ動くのは困るので、磁石で保持させています。

船体上パーツの一部をカットして、鉄片を取り付け、磁石によってフタを固定する事にしました。

フタを開ける時には、別の磁石で吸い付けて開けます(199ページ左上参照)

ちなみに、フタは下パーツの溝にスライドさせて固定する構造だったので、下の溝以外は削り取って、楽に開閉出来るように加工しています。

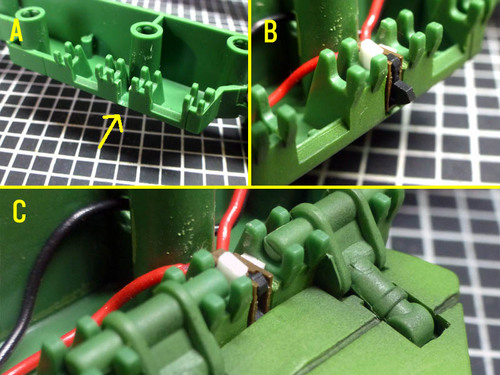

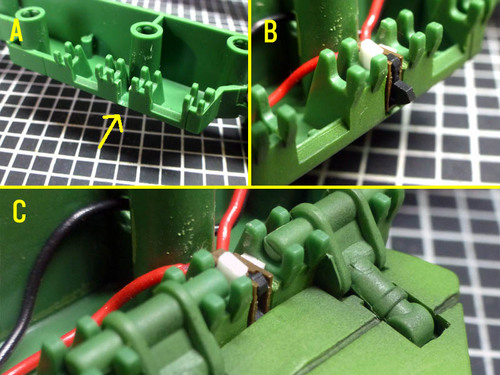

メインスイッチを取り付けました。

A メインスイッチは、どこかにスライドスイッチなどを取り付けても構わないのですが、

出来ればディテールを壊したくありません。

主翼が開閉するギミックを利用して、開いた時にメインスイッチが入る様に加工して

みました。

左側の主翼が付く船体側の一部を四角に削り、小さなスイッチを取り付けます。

B 押すとON、放すとOFFになるスイッチを、さりげなく仕込みました。

電池からのプラスが、このスイッチで接続されます。

C 主翼を開くと、このスイッチが押されて、メインスイッチがONになります。

主翼は意外と厚いので、位置は適当でも大丈夫だと思います。

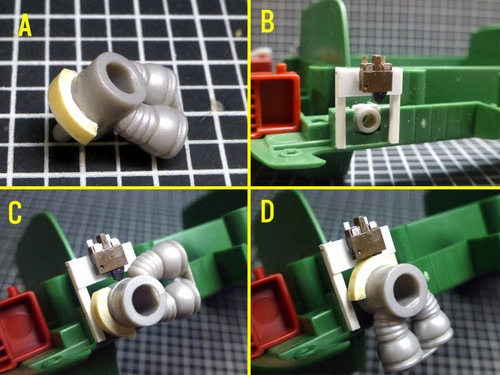

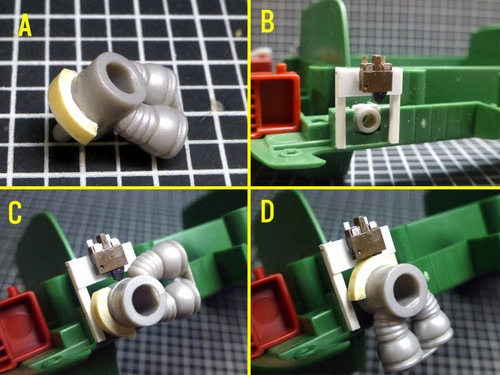

スラスターのスイッチも、ちょっと工夫してみます。

A スラスターも下に向けた時に発光する仕組みにしたいと思います。

やはりディテールを一切崩さず、スイッチを仕込みたいです。

左前のスラスターに、リング状の突起を付けました。

B プラ材でカベを作り、スイッチを取り付けました。

この位置は船体上パーツの中に潜り込む位置になっていますので、組んでしまえば

見えなくなる場所です。

C スラスターを収納している状態のときは、スイッチがOFFになっています。

D 下に向けると、突起でスイッチが押されてONになる仕組みを作りました。

このスイッチの状態をマイコンで検知させて、残りの3基のスラスターも点灯させます。

ついでに、高速明減する様にプログラムしようと思います。

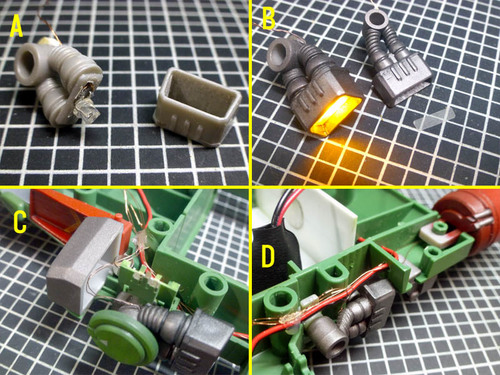

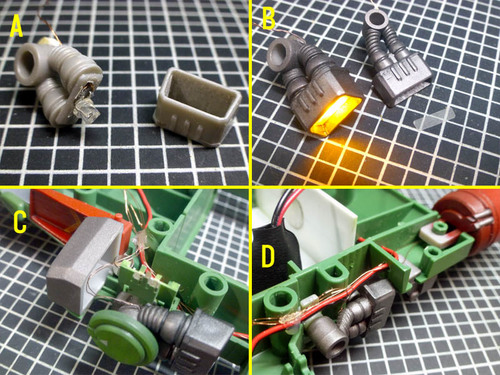

スラスターにLEDを仕込みます。

A 噴射口にはスリット状のディテールが入っていましたが、全てくり貫いてしまいました。

プラは厚いし、可動のために柔らかめな素材になっているので、加工はちょっと大変

かも知れません。

LEDは噴射口の底に、3ミリのイエローを取り付けました。

チップLEDを使えば、取り付けが楽なのですが、強力な光が欲しかったので、

無理矢理内蔵させています。

砲弾型の頭が邪魔になるので、ギリギリまで削って高さを抑えています。

B ブラックで塗装して、遮光をカンペキにしてから黒鉄色で塗装しました。

そのままではLEDの光がモロ見えですので、ペーパーで曇らせた透明プラ板を

ハメて、噴射口全体に光を拡散させています。

C スラスターは可動しますので、配線に余裕を持たせ、空いているスペースに逃げられ

る様に取り回しています。

特に今回は細いポリウレタン線を使ったので、何度も動かしているうちに切れてしま

わない様に、遊びを持たせています。

D 後ろのスラスターの配線も、同様に余裕を持たせて配線しています。

電源などの主要な配線は、パーツに穴を開けて最短距離を通していますが、

スラスターの配線が自由に動ける事を、最優先にした取り回しになっています。

最後にエンジンです。

これが全く手が掛かりませんでした。

底になる部分に3ミリの穴を開けて、黄色の砲弾型LEDを差し込んだだけです。

LEDの後ろ側にも空間が出来るので、配線をハンダ付けするにも都合が良いです。

4つものパーツに分割してくれたタカラホビーさんに感謝です。

赤い部分は鋳造表現を加えました。

発進シーンを見ると、赤い部分はゴツゴツした鋳造表現になっています。

溶きパテを塗って、半乾きの時に歯ブラシでたたく事で、鋳造表面を作りました。

ただ、スケールを考えると、かなり控えめな表現になるので、パッと見ではわからない程度の加工にしておきました。

次回はコンテナの製作と塗装をご紹介したいと思います。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

こちらのキットは、とても再現度の高い好キットなのですが、唯一、船首部分のセンサー類のディテールがイマイチでしたのでディテールアップしてみます。

A キットの状態です。

上下に並んだセンサーは、もっと細くて、合わせ目の無いパネル表面から直接

出ています。

また、左側のセンサーも、劇中では1本で、こちらは楕円形の穴の中から出てい

る感じのハズです。

B 右側の2本のセンサーはカットして、船体に接着してしまい、合わせ目を消しまし

た。

それから2つの穴を開けて、真鍮パイプと金属線で自作した、段のあるセンサー

を取り付けています。

キットのままより、かなり精度がアップしました。

C 左側も元からカットして、1本にした自作センサーに置き換えました。

カットした部分が丸見えになるので、適当なメカを貼り付けて誤魔化しています。

穴の内部にもちょっとしたメカを追加しました。

D 穴も綺麗に面取りして、プラ臭さを無くしています。

チラ見えするメカと精度の上がったセンサーによって、精度もアップしてくれたと

思います。

コックピットの製作です。

A コックピットは、なんと一体成型で1パーツです(^_^;)

抜き方向の制限によるディテール不足な部分はありますけど、必要にして充分な

ディテールに仕上がっていると思います。

B 操縦席のコンソールの上にある、3連メーターが省略されていたので追加しました。

伸ばしランナーを斜めにカットして貼り付けただけです。

もっと手を入れたい部分はあるのですが、拘りたい方は作り込んでみるのも面白い

と思います。

C 塗装して、デカールを貼りました。

デカールはとても再現度が高くて、貼るだけで雰囲気がかなりアップします。

スミ入れすれば、これが1パーツとは信じられない程リアルに仕上がります。

D 背面のカベもついでに仕上げました。

劇中とはディテールが違うのですが、雰囲気は充分だと思います。

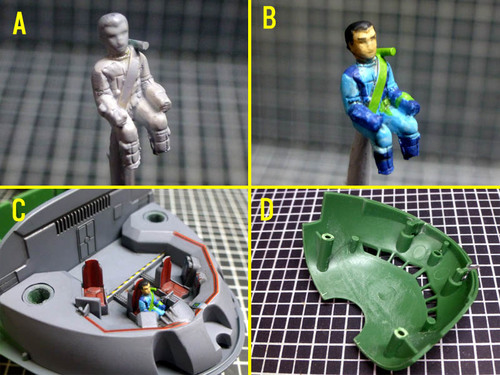

バージルのフィギュアを乗せてみました。

A やはりコックピットには、バージルを座らせたいので、自作してみました。

バンダイの1/144ビルダーズパーツから、MSフィギュア01を使っています。

スーツがちょうど似たようなディテールだったので、余分な部分をカットした程度で

流用できました。

タスキはプラペーパー、肩にある砲筒みたいなものは伸ばしランナーです。

頭だけはどうしようも無かったので、パテで自作しました。

少し大きめに作って、バージルらしく造型しています。

B 塗装しました。

スーツ類は、小さくて乗せると色分けが良く見えなくなるので、コントラストを強調

して彩色しています。

眉毛を太く描いて、バージルらしく塗装してみました。

C コックピットに乗せてみました。

やはり乗り物は、パイロットがいるだけで、雰囲気が変わりますね。

D コックピットの外装は、取り外して内部を楽しめます。

円形のハッチの裏に、チップLEDを取り付けて電飾も加えるつもりです。

そのため、内部の仕切りはカットして、影が出来ないようにしました。

ダボもかなりゆるくなるようにスリ合わせをしています。

今回は単品ですので、電源を確保しなくてはなりません。

電源としては、PICを動かす都合があるので、最低でも5Vは必要です。

つまり、単三電池2本(3V)では足りません。3本(4.5V)でもまだ不足です。

それなら、9Vの角型電池を入れてしまって、5Vに落として使えば、容量的にもスペース的にも助かります。

船体後部の仕切りをカットすれば、何とか9V電池が収まりそうです。

仕切りを取り払って、プラ板で内壁を作り、電池ボックスを作りました。

内部でカタカタ動くのは困るので、磁石で保持させています。

船体上パーツの一部をカットして、鉄片を取り付け、磁石によってフタを固定する事にしました。

フタを開ける時には、別の磁石で吸い付けて開けます(199ページ左上参照)

ちなみに、フタは下パーツの溝にスライドさせて固定する構造だったので、下の溝以外は削り取って、楽に開閉出来るように加工しています。

メインスイッチを取り付けました。

A メインスイッチは、どこかにスライドスイッチなどを取り付けても構わないのですが、

出来ればディテールを壊したくありません。

主翼が開閉するギミックを利用して、開いた時にメインスイッチが入る様に加工して

みました。

左側の主翼が付く船体側の一部を四角に削り、小さなスイッチを取り付けます。

B 押すとON、放すとOFFになるスイッチを、さりげなく仕込みました。

電池からのプラスが、このスイッチで接続されます。

C 主翼を開くと、このスイッチが押されて、メインスイッチがONになります。

主翼は意外と厚いので、位置は適当でも大丈夫だと思います。

スラスターのスイッチも、ちょっと工夫してみます。

A スラスターも下に向けた時に発光する仕組みにしたいと思います。

やはりディテールを一切崩さず、スイッチを仕込みたいです。

左前のスラスターに、リング状の突起を付けました。

B プラ材でカベを作り、スイッチを取り付けました。

この位置は船体上パーツの中に潜り込む位置になっていますので、組んでしまえば

見えなくなる場所です。

C スラスターを収納している状態のときは、スイッチがOFFになっています。

D 下に向けると、突起でスイッチが押されてONになる仕組みを作りました。

このスイッチの状態をマイコンで検知させて、残りの3基のスラスターも点灯させます。

ついでに、高速明減する様にプログラムしようと思います。

スラスターにLEDを仕込みます。

A 噴射口にはスリット状のディテールが入っていましたが、全てくり貫いてしまいました。

プラは厚いし、可動のために柔らかめな素材になっているので、加工はちょっと大変

かも知れません。

LEDは噴射口の底に、3ミリのイエローを取り付けました。

チップLEDを使えば、取り付けが楽なのですが、強力な光が欲しかったので、

無理矢理内蔵させています。

砲弾型の頭が邪魔になるので、ギリギリまで削って高さを抑えています。

B ブラックで塗装して、遮光をカンペキにしてから黒鉄色で塗装しました。

そのままではLEDの光がモロ見えですので、ペーパーで曇らせた透明プラ板を

ハメて、噴射口全体に光を拡散させています。

C スラスターは可動しますので、配線に余裕を持たせ、空いているスペースに逃げられ

る様に取り回しています。

特に今回は細いポリウレタン線を使ったので、何度も動かしているうちに切れてしま

わない様に、遊びを持たせています。

D 後ろのスラスターの配線も、同様に余裕を持たせて配線しています。

電源などの主要な配線は、パーツに穴を開けて最短距離を通していますが、

スラスターの配線が自由に動ける事を、最優先にした取り回しになっています。

最後にエンジンです。

これが全く手が掛かりませんでした。

底になる部分に3ミリの穴を開けて、黄色の砲弾型LEDを差し込んだだけです。

LEDの後ろ側にも空間が出来るので、配線をハンダ付けするにも都合が良いです。

4つものパーツに分割してくれたタカラホビーさんに感謝です。

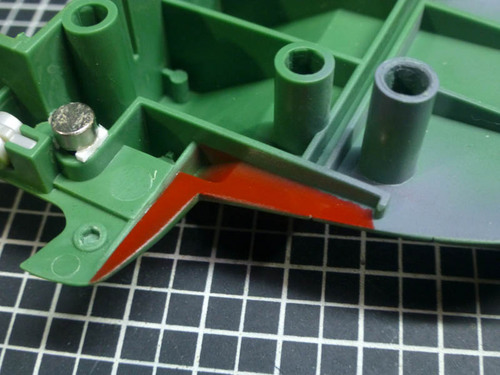

赤い部分は鋳造表現を加えました。

発進シーンを見ると、赤い部分はゴツゴツした鋳造表現になっています。

溶きパテを塗って、半乾きの時に歯ブラシでたたく事で、鋳造表面を作りました。

ただ、スケールを考えると、かなり控えめな表現になるので、パッと見ではわからない程度の加工にしておきました。

次回はコンテナの製作と塗装をご紹介したいと思います。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2016-06-16 20:43

コメント(7)

コンテナと塗装 [サンダーバード2&4 製作記]

コンテナの製作と塗装です(^^)/

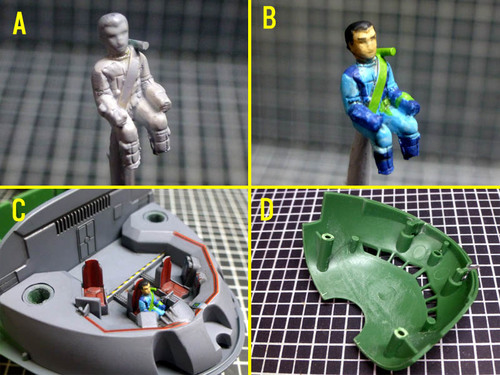

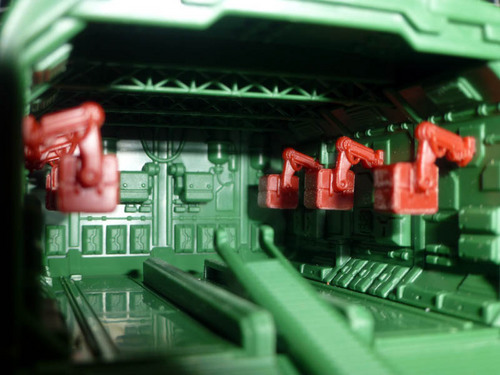

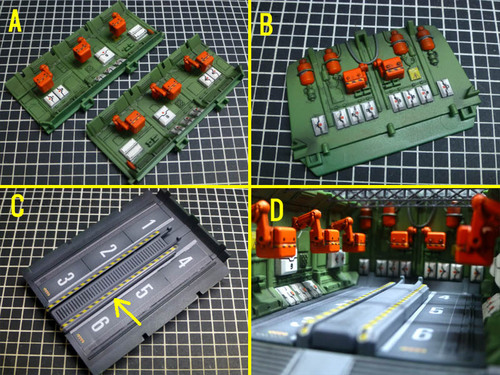

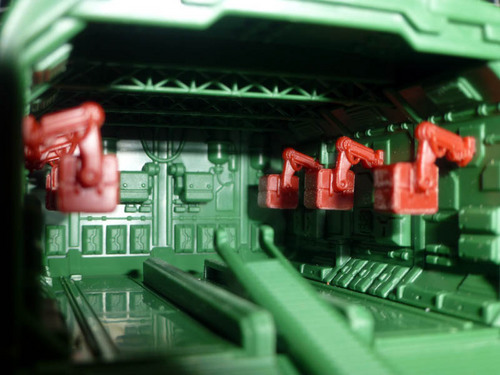

コンテナは内部まで再現されていて、このキットの萌えポイントと言えます。

4号のカタパルトは、前にせり出して傾斜が付くギミックが付いており、発進シーンを再現できます。

パーツボックスも色分けされたパーツで再現されていますが、ほぼグリーンの成型色なので、ここは綺麗に塗装してあげたいところです。

また、ハッチを開けても奥の方は暗くて全く見えませんので、内部には照明を点けたいと思います。

内部を塗装しました。

A 左右の壁面です。

壁のディテールは、コンテナの内壁に一体成型されておらず、別パーツになって

いますので、塗装がメッチャ楽です。

全体をガミラスグリーン1で塗装して、明るめに振りました。

マスキングで白い部分をFS17875で塗装しています。

オレンジは、ガイアのピュアオレンジです。

スミ入れ後、付属のデカールを貼りました。

B 奥の壁も別パーツなのはありがたいです。

こちらも同様に塗り分けました。

ディテールにメリハリがあるので、塗り分けてあげるだけで、雰囲気がとても良く

なります。

C 床はちょっと記録が無いのですが、たぶんエクストラダークシーグレーだと思いま

す(^_^*)

カタパルトにはトラマークが付きますが、こちらは4号がスライドする部分ですので

デカールでは無く、付属のシールの方を使いました。

D 塗装が済んで、組んでみた様子です。

始めの無塗装状態より断然カッコ良くなりましたよね。

まぁ、どうせ4号に隠れて、ほとんど見えなくなると思いますが。

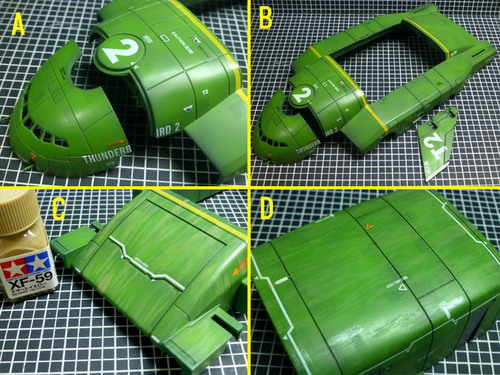

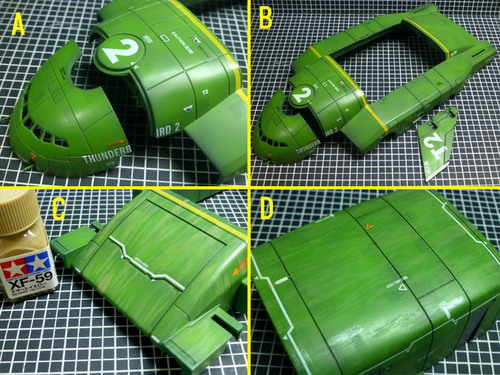

ここで、2号本体と一緒に塗装しちゃいます。

A まず、パネルラインや段差の下に、ブラックでシャドーを吹きました。

特にコックピット周辺は、遮光のためにキッチリと吹いてあります。

B 次に、シャドーを残しながら、ガミラスグリーン2を吹きました。

カーキーグリーンに近い色なので、これだけでも良い仕上がりです。

でも、劇中ではフルCGで描かれていますので、もうちょっと手を加えてみます。

C 劇中ではもっと明るいグリーンですので、ディトナグリーンを重ねます。

グリーンだけでは、重量を感じられないので、ブルーを少々加えました。

マスキングテープを使って、簡易的にパネルラインを加えながら、部分的に

吹き付けています。

シャドーの効果を残しながら、そして均一なベタ塗りにならない様に調節します。

そこへ更にディトナグリーンを重ねて、色の差をやっと感じる程度まで塗りつぶ

しました。

模型的には、パネルの色違いがハッキリ見えた方が見栄えが良いのですが、

映像ではそんなに明度の差が無いので、ほとんど塗りつぶしています。

D コンテナのハッチには、ディテールは一切入っていないのですが、映像では中

のフレームを感じさせる濃度の差が表現されていますので、マスキングで塗り

ワケをしました。

同様に、後からディトナグリーンを重ねて、判別できるギリギリを狙います。

インテークの内側は、赤で塗装しておきます。

インテークは赤いパーツになっていますが、実際にはパーツ以外の部分も赤いです。

今のうちに、インテークの見える部分を赤で塗装しておきました。

デカールを貼って、もう少し色を調整します。

A デカールは、ものすごい数が付いてて、 貼るだけで半日掛かりました。

薄くて発色も良く、切れにくい、とても貼りやすいデカールです。

ただ、台紙の色が白なので、切り出して貼る際にはちょっと見難いかな?

長い直線は位置合わせが難しいので、何度も水で浮かせて微調整する必要が

あり、徐々に糊が無くなってしまうので、マークセッターは必需品です。

ここまでツヤツヤの塗面をキープさせていたのは、デカールのシルバリング防止

のためでもあります。

B デカールを貼ったあと、スミ入れしました。

なーんにも考えていなくて、エナメルのブラックです。

C CG映像では、表面に微妙な色の変化がテクスチャーとして加えられている

みたいです。

エナメルのデザートイエローを筆でラフに塗って、進行方向にふき取り、細かいスジ

状の変化を付けてみました。

D イエローはトップコートすると、薄くなる傾向があります。

消える具合を考慮して、強めに残しておくと、ちょうど良い仕上がりになります。

どのくらい残すかは、下地の発色にも影響されるので、やってみるしか無いです

ボクは画像の程度まで残してみましたが、これでもちょっと薄かったかな(^_^;)

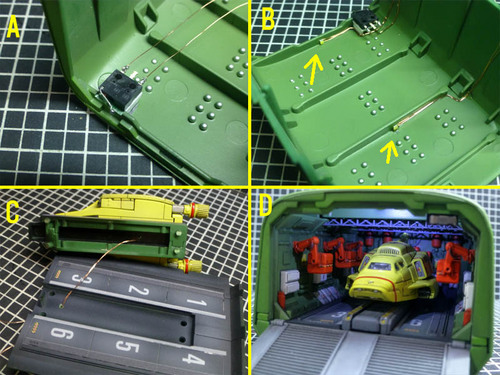

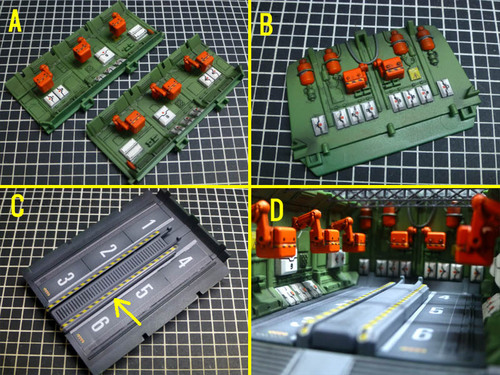

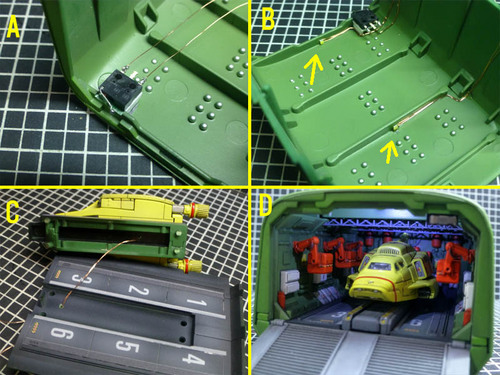

コンテナに電飾を加えます。

A ハッチが閉まった時にOFFになる位置にスイッチを取り付けました。

とても小さくて薄いマイクロスイッチです。

メインスイッチ等に使ったものと違い、今度は押されると切れる端子を持っている

スイッチでなくてはいけません。

B 白色のチップLEDを天井に取り付けました。

省電力を出来るだけ抑えたかったので、入り口付近の1個で済まそうと思っていた

のですが、実際には奥の方が真っ暗でしたので、止む無く2個にしました。

正面入り口から覗いた時に、直接LEDの光が見えない位置に取り付けています。

C 4号はカタパルトに取り付けて、一緒に前後する様にしましたが、配線が届かない

と大変ですので、長さにだいぶ余裕を持たせています。

D 電飾を点灯させてみました。

奥や天井のトラスまで照らされて、予想以上に良い雰囲気になりました。

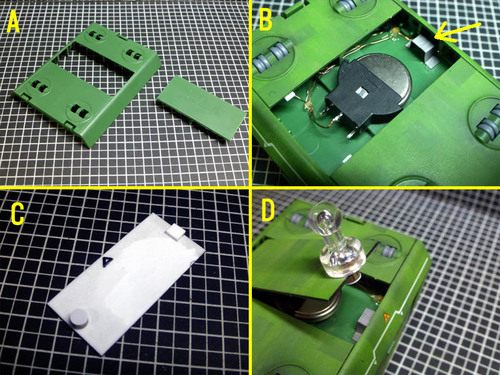

後は電源ですね。

コンテナは単独で電池を内蔵させました。

コンテナは、本体から外れてしまうので、単体で電源を持つ必要があります。

単なる箱であるコンテナに、どうやって電池を仕込めば良いものかと、探してみたらありました!

床の下に、ボタン電池がソケット付きで収まる空間があります。

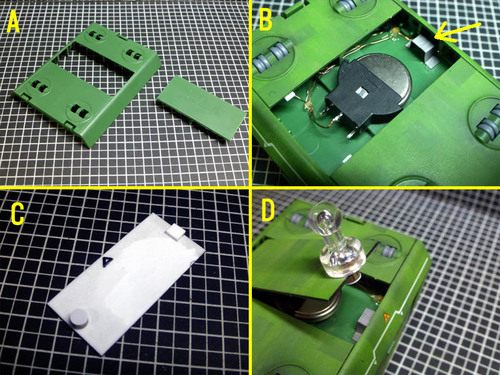

A コンテナの底のパネル一枚を切り抜いておきました。

切り抜いたパネルは、そのままフタに使おうと思ったのですが、閉じた時に

ノコ歯分のスキマが出来るので使えません。

B 内部に3Vのボタン電池CR2032を仕込みました。

ちゃんと電池交換が出来る様に、ソケットを使っています。

フタは磁石で固定するので、缶コーヒーから切り出した鉄片を貼り付けて

おきました。

コンテナは3個のLEDが点灯しますが、配線は全て並列つなぎで、抵抗や

CRDは付けていません。

C フタはプラ板で自作しました。

片方のツメを引っ掛けて、もう片方の磁石で固定される方法です。

D 閉じてしまうとピッタリで、開けるのが難しくなってしまうので、他の磁石で

取り外し可能にしました。

磁石をフタ側に固定したのはこのためで、鉄片より磁石同士の方が引き

合うため、取り外しが簡単に出来ます。

コンテナが完成しました。

ハッチのフレームが微妙に浮き上がっていて、明るいグリーンであるにも関わらず、頑丈そうに仕上がったと思います。

デカールが大き過ぎる気がしないでもありませんが、映像でもこんな感じですので、再現性は高いです。

電飾も塗装も、理想的に仕上がったと思います。

次回は内部の配線などの仕上げを行い、いよいよ完成です(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

コンテナは内部まで再現されていて、このキットの萌えポイントと言えます。

4号のカタパルトは、前にせり出して傾斜が付くギミックが付いており、発進シーンを再現できます。

パーツボックスも色分けされたパーツで再現されていますが、ほぼグリーンの成型色なので、ここは綺麗に塗装してあげたいところです。

また、ハッチを開けても奥の方は暗くて全く見えませんので、内部には照明を点けたいと思います。

内部を塗装しました。

A 左右の壁面です。

壁のディテールは、コンテナの内壁に一体成型されておらず、別パーツになって

いますので、塗装がメッチャ楽です。

全体をガミラスグリーン1で塗装して、明るめに振りました。

マスキングで白い部分をFS17875で塗装しています。

オレンジは、ガイアのピュアオレンジです。

スミ入れ後、付属のデカールを貼りました。

B 奥の壁も別パーツなのはありがたいです。

こちらも同様に塗り分けました。

ディテールにメリハリがあるので、塗り分けてあげるだけで、雰囲気がとても良く

なります。

C 床はちょっと記録が無いのですが、たぶんエクストラダークシーグレーだと思いま

す(^_^*)

カタパルトにはトラマークが付きますが、こちらは4号がスライドする部分ですので

デカールでは無く、付属のシールの方を使いました。

D 塗装が済んで、組んでみた様子です。

始めの無塗装状態より断然カッコ良くなりましたよね。

まぁ、どうせ4号に隠れて、ほとんど見えなくなると思いますが。

ここで、2号本体と一緒に塗装しちゃいます。

A まず、パネルラインや段差の下に、ブラックでシャドーを吹きました。

特にコックピット周辺は、遮光のためにキッチリと吹いてあります。

B 次に、シャドーを残しながら、ガミラスグリーン2を吹きました。

カーキーグリーンに近い色なので、これだけでも良い仕上がりです。

でも、劇中ではフルCGで描かれていますので、もうちょっと手を加えてみます。

C 劇中ではもっと明るいグリーンですので、ディトナグリーンを重ねます。

グリーンだけでは、重量を感じられないので、ブルーを少々加えました。

マスキングテープを使って、簡易的にパネルラインを加えながら、部分的に

吹き付けています。

シャドーの効果を残しながら、そして均一なベタ塗りにならない様に調節します。

そこへ更にディトナグリーンを重ねて、色の差をやっと感じる程度まで塗りつぶ

しました。

模型的には、パネルの色違いがハッキリ見えた方が見栄えが良いのですが、

映像ではそんなに明度の差が無いので、ほとんど塗りつぶしています。

D コンテナのハッチには、ディテールは一切入っていないのですが、映像では中

のフレームを感じさせる濃度の差が表現されていますので、マスキングで塗り

ワケをしました。

同様に、後からディトナグリーンを重ねて、判別できるギリギリを狙います。

インテークの内側は、赤で塗装しておきます。

インテークは赤いパーツになっていますが、実際にはパーツ以外の部分も赤いです。

今のうちに、インテークの見える部分を赤で塗装しておきました。

デカールを貼って、もう少し色を調整します。

A デカールは、ものすごい数が付いてて、 貼るだけで半日掛かりました。

薄くて発色も良く、切れにくい、とても貼りやすいデカールです。

ただ、台紙の色が白なので、切り出して貼る際にはちょっと見難いかな?

長い直線は位置合わせが難しいので、何度も水で浮かせて微調整する必要が

あり、徐々に糊が無くなってしまうので、マークセッターは必需品です。

ここまでツヤツヤの塗面をキープさせていたのは、デカールのシルバリング防止

のためでもあります。

B デカールを貼ったあと、スミ入れしました。

なーんにも考えていなくて、エナメルのブラックです。

C CG映像では、表面に微妙な色の変化がテクスチャーとして加えられている

みたいです。

エナメルのデザートイエローを筆でラフに塗って、進行方向にふき取り、細かいスジ

状の変化を付けてみました。

D イエローはトップコートすると、薄くなる傾向があります。

消える具合を考慮して、強めに残しておくと、ちょうど良い仕上がりになります。

どのくらい残すかは、下地の発色にも影響されるので、やってみるしか無いです

ボクは画像の程度まで残してみましたが、これでもちょっと薄かったかな(^_^;)

コンテナに電飾を加えます。

A ハッチが閉まった時にOFFになる位置にスイッチを取り付けました。

とても小さくて薄いマイクロスイッチです。

メインスイッチ等に使ったものと違い、今度は押されると切れる端子を持っている

スイッチでなくてはいけません。

B 白色のチップLEDを天井に取り付けました。

省電力を出来るだけ抑えたかったので、入り口付近の1個で済まそうと思っていた

のですが、実際には奥の方が真っ暗でしたので、止む無く2個にしました。

正面入り口から覗いた時に、直接LEDの光が見えない位置に取り付けています。

C 4号はカタパルトに取り付けて、一緒に前後する様にしましたが、配線が届かない

と大変ですので、長さにだいぶ余裕を持たせています。

D 電飾を点灯させてみました。

奥や天井のトラスまで照らされて、予想以上に良い雰囲気になりました。

後は電源ですね。

コンテナは単独で電池を内蔵させました。

コンテナは、本体から外れてしまうので、単体で電源を持つ必要があります。

単なる箱であるコンテナに、どうやって電池を仕込めば良いものかと、探してみたらありました!

床の下に、ボタン電池がソケット付きで収まる空間があります。

A コンテナの底のパネル一枚を切り抜いておきました。

切り抜いたパネルは、そのままフタに使おうと思ったのですが、閉じた時に

ノコ歯分のスキマが出来るので使えません。

B 内部に3Vのボタン電池CR2032を仕込みました。

ちゃんと電池交換が出来る様に、ソケットを使っています。

フタは磁石で固定するので、缶コーヒーから切り出した鉄片を貼り付けて

おきました。

コンテナは3個のLEDが点灯しますが、配線は全て並列つなぎで、抵抗や

CRDは付けていません。

C フタはプラ板で自作しました。

片方のツメを引っ掛けて、もう片方の磁石で固定される方法です。

D 閉じてしまうとピッタリで、開けるのが難しくなってしまうので、他の磁石で

取り外し可能にしました。

磁石をフタ側に固定したのはこのためで、鉄片より磁石同士の方が引き

合うため、取り外しが簡単に出来ます。

コンテナが完成しました。

ハッチのフレームが微妙に浮き上がっていて、明るいグリーンであるにも関わらず、頑丈そうに仕上がったと思います。

デカールが大き過ぎる気がしないでもありませんが、映像でもこんな感じですので、再現性は高いです。

電飾も塗装も、理想的に仕上がったと思います。

次回は内部の配線などの仕上げを行い、いよいよ完成です(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2016-06-19 20:41

コメント(4)

配線、完成 [サンダーバード2&4 製作記]

配線をしてマイコンを載せ、完成です。

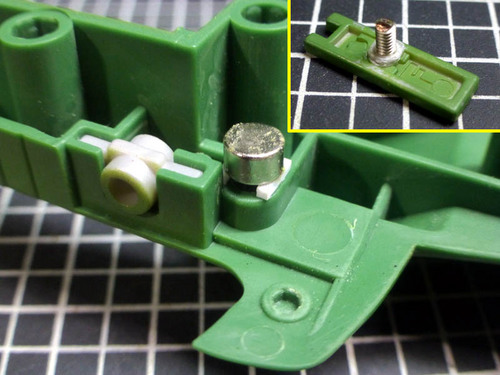

ひとつ工作した部分を掲載するのを忘れていました(^_^*)

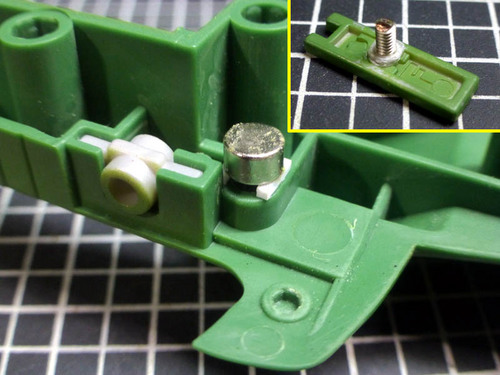

着陸脚のカバーを、簡単に取り外せる様に加工しています。

着陸脚は、伸びた状態のパーツと差し替える事が可能ですが、収納した状態の時に付けるカバーが、とても取り外しにくいです。

ダボをゆるくしてしまうと外れてしまうし、キツイと何か道具が無いと外せなくなります。

撮影の時に立ち会えない場合、これを何とか外して下さいとお願いするのは、大変気が引けます。

そこで、簡単に取り外せる様に工夫してみました。

カバーのパーツのダボを切り取り、代わりにネジを打ち込んで、頭をカットしてしまいます。

船体側のだダボの奥に、磁石を仕込んでおけば、ネジが吸い付けられて、閉まった状態を保持できます。

取り外す時は、別の磁石で吸い付ければ、簡単に外す事が出来ます。

ちなみに、船体内の磁石と、取り外しに使う磁石は、反発する(N極同士かS極同士)にしておくと、外れ易くなります。

エンジンを遮光して、配線します。

エンジンには3ミリのLEDを挿したままでしたので、100均のパテで包み、光盛れを無くしておきます。

船体の内部構造に穴を開けつつ、全ての配線をコックピット裏の空間に集めました。

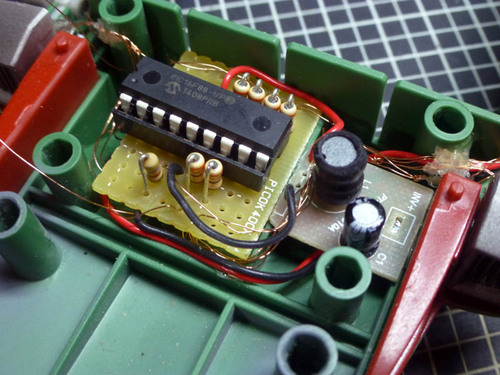

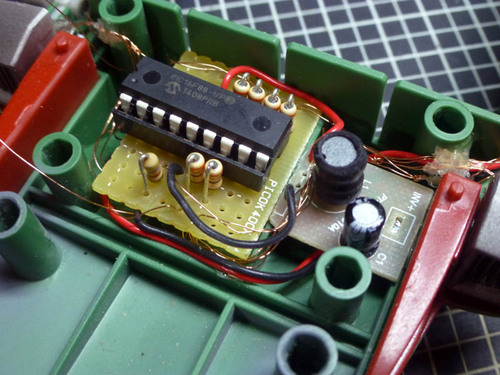

LEDはマイコンで制御します。

9Vの電源から、5Vの電源を作るDCコンバータを通します。

こちらは、いつもの100均で入手したシガーライターからUSB電源を作るアダプタをバラしたものです。

ダイソーさんで赤い袋に入っているタイプは、USBコネクタとLEDが乗っている部分をカットする事が可能ですので、かなり小さくコンバータを作る事が可能です。

マイコンはPIC16F88で、通常はエンジンの噴射光を高速で明減させています。

スラスターのスイッチがONになったことを検知すると、4基のスラスターも高速明減させるプログラムを組みました。

配線が終了しました。

9V電池が内蔵できたのはラッキーでした。

高い電圧を大容量で持つ事が出来たので、計算上では2~3日は点灯させておく事が可能です。

この後、船体上のパーツを被せますが、コックピットの照明を結線するのを忘れないようにします。

完成です。

特にトラブルも無く、2週間程度で完成できました(^^♪

明るいグリーンにした事で、劇中のTB2に寄ったイメージに仕上がったと思います。

タカラホビーさんのキットは、初めて製作しましたが、組みやすくてスタイルも正確で、とても良いキットでした。

特に、デカールは薄くて発色も良く、とても貼りやすかったです。

誌面では、AR動画でギミック動作の様子を見る事が可能になっていますので、ぜひご覧頂きたいと思います。

完成画像は、別記事にアップさせて頂きます。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ひとつ工作した部分を掲載するのを忘れていました(^_^*)

着陸脚のカバーを、簡単に取り外せる様に加工しています。

着陸脚は、伸びた状態のパーツと差し替える事が可能ですが、収納した状態の時に付けるカバーが、とても取り外しにくいです。

ダボをゆるくしてしまうと外れてしまうし、キツイと何か道具が無いと外せなくなります。

撮影の時に立ち会えない場合、これを何とか外して下さいとお願いするのは、大変気が引けます。

そこで、簡単に取り外せる様に工夫してみました。

カバーのパーツのダボを切り取り、代わりにネジを打ち込んで、頭をカットしてしまいます。

船体側のだダボの奥に、磁石を仕込んでおけば、ネジが吸い付けられて、閉まった状態を保持できます。

取り外す時は、別の磁石で吸い付ければ、簡単に外す事が出来ます。

ちなみに、船体内の磁石と、取り外しに使う磁石は、反発する(N極同士かS極同士)にしておくと、外れ易くなります。

エンジンを遮光して、配線します。

エンジンには3ミリのLEDを挿したままでしたので、100均のパテで包み、光盛れを無くしておきます。

船体の内部構造に穴を開けつつ、全ての配線をコックピット裏の空間に集めました。

LEDはマイコンで制御します。

9Vの電源から、5Vの電源を作るDCコンバータを通します。

こちらは、いつもの100均で入手したシガーライターからUSB電源を作るアダプタをバラしたものです。

ダイソーさんで赤い袋に入っているタイプは、USBコネクタとLEDが乗っている部分をカットする事が可能ですので、かなり小さくコンバータを作る事が可能です。

マイコンはPIC16F88で、通常はエンジンの噴射光を高速で明減させています。

スラスターのスイッチがONになったことを検知すると、4基のスラスターも高速明減させるプログラムを組みました。

配線が終了しました。

9V電池が内蔵できたのはラッキーでした。

高い電圧を大容量で持つ事が出来たので、計算上では2~3日は点灯させておく事が可能です。

この後、船体上のパーツを被せますが、コックピットの照明を結線するのを忘れないようにします。

完成です。

特にトラブルも無く、2週間程度で完成できました(^^♪

明るいグリーンにした事で、劇中のTB2に寄ったイメージに仕上がったと思います。

タカラホビーさんのキットは、初めて製作しましたが、組みやすくてスタイルも正確で、とても良いキットでした。

特に、デカールは薄くて発色も良く、とても貼りやすかったです。

誌面では、AR動画でギミック動作の様子を見る事が可能になっていますので、ぜひご覧頂きたいと思います。

完成画像は、別記事にアップさせて頂きます。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2016-06-21 17:45

コメント(8)

サンダーバード 2&4号 完成画像 [サンダーバード2&4 製作記]

HobbyJapan誌 2016.07 No.565 へ掲載して頂いた、サンダーバード2&4号 の完成画像です。

劇中ではフルCGである2号は、明るいグリーンに仕上げ、テクスチャーらしい表現を加えています。

2種類のグリーンを重ねる事で、パネル毎の色の違いや質感を表現しました。

更に、エナメルによる色調の変化も加えた事で、変化に富んだ塗面を作ってみました。

付属のデカールは質も良く、劇中のマーキングを忠実に再現してくれます。

エンジンには鋳造表現も加えていますが、スケール的にほとんど判別出来ない程度になっています。

コックピットには、照明も加えました。

船首部分は取り外し可能で、コックピットの様子を楽しむ事が出来ます。

搭乗ハッチの裏にチップLEDを取り付け、照明を点けました。

バージルのフィギュアも自作しています。

船首のセンサー類は、金属線に置き換えました。

キットにはセンサー類のパーツも付きますが、もう少し精度を上げたかったので、金属線で自作したパーツに置き換えています。

主翼は展開/収納が可能です。

主翼は折り曲げて、格納状態も再現可能です。

今回は、主翼の根元にメインスイッチを仕込み、展開すると電飾が点灯する仕組みにしました。

外観を一切キズ付けずに済んだのはラッキーです。

エンジンやスラスターが点灯します。

船体後部に9Vの角型電池を内蔵しており、単体で電飾の点灯が可能です。

エンジンは、高速に明減しており、力強い噴射の様子を再現しました。

4基のスラスターにもLEDを仕込み、下に向けると発光します。

噴射口はディテールを取り払い、曇らせた透明プラ板を通す事で、噴射口全体が光ってくれています。

脚は、伸びた状態のものと差し替え可能で、コンテナを降ろした状態でディスプレイ可能です。

4号のコックピットにもLEDを仕込み、ハッチを開ける事で電飾が点灯します。

コンテナの内部にも、照明を点けました。

コンテナには床下にボタン電池を仕込み、単体で発光させる事が可能です。

内部は一切改造を行っておらず、塗りワケただけでリアルな表現が可能で、このキットのポテンシャルの高さが伺えます。

CGを駆使して、現代風にリニューアルされたサンダーバードシリーズですが、一番の魅力が数々の救助メカである事に変わりはありません。

少年時代の憧れであったサンダーバードメカを、ぜひお楽しみ頂きたいと思いました。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

劇中ではフルCGである2号は、明るいグリーンに仕上げ、テクスチャーらしい表現を加えています。

2種類のグリーンを重ねる事で、パネル毎の色の違いや質感を表現しました。

更に、エナメルによる色調の変化も加えた事で、変化に富んだ塗面を作ってみました。

付属のデカールは質も良く、劇中のマーキングを忠実に再現してくれます。

エンジンには鋳造表現も加えていますが、スケール的にほとんど判別出来ない程度になっています。

コックピットには、照明も加えました。

船首部分は取り外し可能で、コックピットの様子を楽しむ事が出来ます。

搭乗ハッチの裏にチップLEDを取り付け、照明を点けました。

バージルのフィギュアも自作しています。

船首のセンサー類は、金属線に置き換えました。

キットにはセンサー類のパーツも付きますが、もう少し精度を上げたかったので、金属線で自作したパーツに置き換えています。

主翼は展開/収納が可能です。

主翼は折り曲げて、格納状態も再現可能です。

今回は、主翼の根元にメインスイッチを仕込み、展開すると電飾が点灯する仕組みにしました。

外観を一切キズ付けずに済んだのはラッキーです。

エンジンやスラスターが点灯します。

船体後部に9Vの角型電池を内蔵しており、単体で電飾の点灯が可能です。

エンジンは、高速に明減しており、力強い噴射の様子を再現しました。

4基のスラスターにもLEDを仕込み、下に向けると発光します。

噴射口はディテールを取り払い、曇らせた透明プラ板を通す事で、噴射口全体が光ってくれています。

脚は、伸びた状態のものと差し替え可能で、コンテナを降ろした状態でディスプレイ可能です。

4号のコックピットにもLEDを仕込み、ハッチを開ける事で電飾が点灯します。

コンテナの内部にも、照明を点けました。

コンテナには床下にボタン電池を仕込み、単体で発光させる事が可能です。

内部は一切改造を行っておらず、塗りワケただけでリアルな表現が可能で、このキットのポテンシャルの高さが伺えます。

CGを駆使して、現代風にリニューアルされたサンダーバードシリーズですが、一番の魅力が数々の救助メカである事に変わりはありません。

少年時代の憧れであったサンダーバードメカを、ぜひお楽しみ頂きたいと思いました。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2016-06-21 19:05

コメント(8)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。