HJにバルグレイ掲載(^^)/ [バルグレイ 製作記]

今月のホビージャパン誌 2014.07 No.541に、バルグレイの作例を掲載させて頂きました(^^)/

今が旬のユニコーンの特集と合わせて、ヤマト2199も第2特集となりました(^^)/

7色星団海戦Ⅱとして、まずは福士明春さんによる1/500ヤマト。

6月発売予定の拡張セットやエッチングセットを使った、フルディテールアップ版のヤマトが、詳しい製作ガイド付きで紹介されていますので、これから作る方(自分の事だね)必見です(^^♪

そしてついに発売されたシュデルグの作例は渡辺圭介さん。

メカコレにしては巨大なドルシーラもキッチリ仕上げられていますよ(^^♪

そしてメカコレのヤマト・ユキカゼ・ガミラス艦を國谷忠伸さんが徹底製作。

詳しい塗装ガイド付きで、メカコレ製作には必読の内容になっています(^^)/

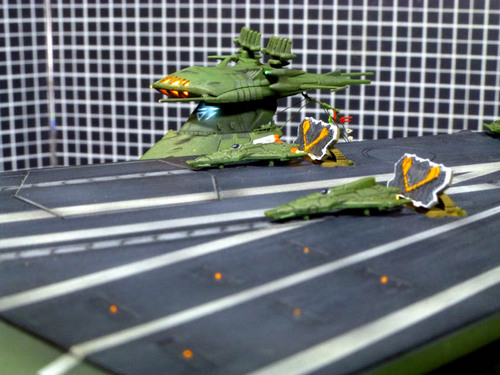

更にラストの場面で総統府に突進するヤマトと、身を挺して守るデストリア級親衛隊のジオラマをyubabaさんが製作!

電飾も入った大迫力で立体化されています(^^)/

もうコレだけでも読み応え充分!なのですが、ついでに見て頂きたいのがボクちんのバルグレイです(^_^*)

すみません。ちゃんと完成画像を撮る前に納品してしまったもので、後で撮り直します(^_^*)

既に他誌でシュデルグを製作しておりましたので、工作のカン所は判っていたつもりでしたが、やはり多段空母の電飾は恐ろしく手間が掛かりますね(^_^;)

同じ工作ではつまらないので、今回は更にディテールや電飾を加えて、時間の許す限り手を入れてみました(^^)/

更に、付属のメカコレ「デバッケ」もジオラマ仕立てで製作しています!

実はこちらの2点の作品は、こっそり先日の静岡ホビーショーに展示させて頂きました(^_^*)

もちろん、編集部さんの許可を頂いていますが、誌面での発表がまだでしたので宣伝する事は出来ませんでした。

でも、ちゃんと気付いてくれた方もいらして、嬉しさのあまり無理やり詳しく説明したりして(^_^*)

巻頭ページでドドーンと掲載されてビビリつつ、写真やレイアウトが最高にカッコ良く掲載されていて、素晴らしい誌面に仕上がっています(^^♪

実物を見せるのが恥ずかしくなってしまう程カッコイイので、書店で見かけたら是非ご覧下さいね(^^)/

もちろん、頃合を見て製作記もスタートさせて頂きます。

よろしくお願いしまーす(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

今が旬のユニコーンの特集と合わせて、ヤマト2199も第2特集となりました(^^)/

7色星団海戦Ⅱとして、まずは福士明春さんによる1/500ヤマト。

6月発売予定の拡張セットやエッチングセットを使った、フルディテールアップ版のヤマトが、詳しい製作ガイド付きで紹介されていますので、これから作る方(自分の事だね)必見です(^^♪

そしてついに発売されたシュデルグの作例は渡辺圭介さん。

メカコレにしては巨大なドルシーラもキッチリ仕上げられていますよ(^^♪

そしてメカコレのヤマト・ユキカゼ・ガミラス艦を國谷忠伸さんが徹底製作。

詳しい塗装ガイド付きで、メカコレ製作には必読の内容になっています(^^)/

更にラストの場面で総統府に突進するヤマトと、身を挺して守るデストリア級親衛隊のジオラマをyubabaさんが製作!

電飾も入った大迫力で立体化されています(^^)/

もうコレだけでも読み応え充分!なのですが、ついでに見て頂きたいのがボクちんのバルグレイです(^_^*)

すみません。ちゃんと完成画像を撮る前に納品してしまったもので、後で撮り直します(^_^*)

既に他誌でシュデルグを製作しておりましたので、工作のカン所は判っていたつもりでしたが、やはり多段空母の電飾は恐ろしく手間が掛かりますね(^_^;)

同じ工作ではつまらないので、今回は更にディテールや電飾を加えて、時間の許す限り手を入れてみました(^^)/

更に、付属のメカコレ「デバッケ」もジオラマ仕立てで製作しています!

実はこちらの2点の作品は、こっそり先日の静岡ホビーショーに展示させて頂きました(^_^*)

もちろん、編集部さんの許可を頂いていますが、誌面での発表がまだでしたので宣伝する事は出来ませんでした。

でも、ちゃんと気付いてくれた方もいらして、嬉しさのあまり無理やり詳しく説明したりして(^_^*)

巻頭ページでドドーンと掲載されてビビリつつ、写真やレイアウトが最高にカッコ良く掲載されていて、素晴らしい誌面に仕上がっています(^^♪

実物を見せるのが恥ずかしくなってしまう程カッコイイので、書店で見かけたら是非ご覧下さいね(^^)/

もちろん、頃合を見て製作記もスタートさせて頂きます。

よろしくお願いしまーす(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-05-25 20:58

コメント(6)

艦橋とレーダー [バルグレイ 製作記]

今月のホビージャパン誌(2014.07 No.541)に掲載して頂いた、バルグレイの製作記をスタートします(^^)/

ガイペロン級は電飾しようとすると、恐ろしく手間が掛かるキットですが、前回のModelGraphix誌でのシュデルグ製作に続き、2隻目の製作となります(^_^;)

一度製作しているので、工作のカン所は判っていたつもりでしたが、やはりそれなりの手間と時間が掛かりますね(-_-;)

ほとんど同じキットをもう一度作るのはモチベ的に辛いので、今回は更に色々と手を加えて楽しみながら製作しました(^^♪

ガイペロン級は、あとランベアを作れば揃うのですが、もう一隻作るのは精神的に辛いなぁ(;一_一)

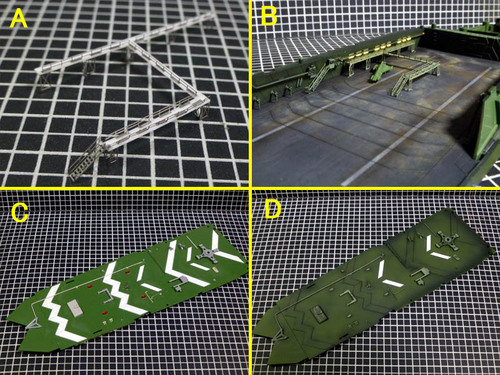

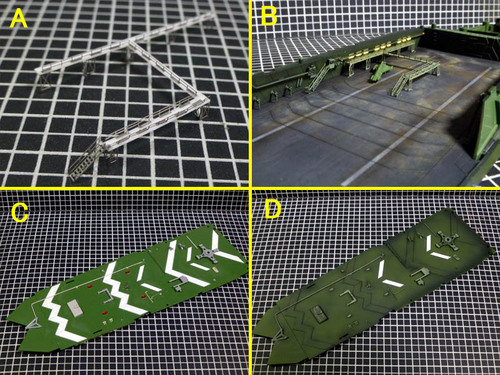

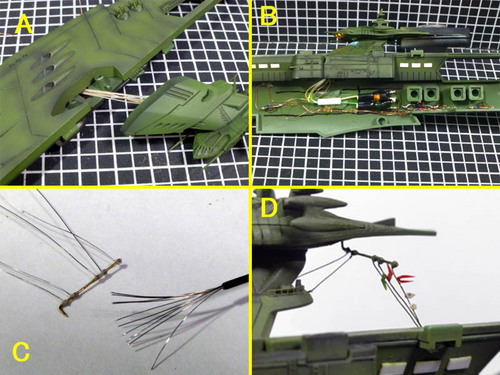

さて、マズは艦橋から製作開始です。

仮組みすると、あの複雑な形状が少ないパーツで見事に再現されている事に驚きます。

もちろん、電飾しますけど、細部のディテールアップで更に精度を高めてみたいと思います。

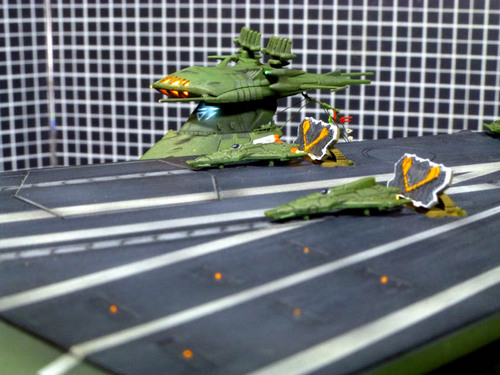

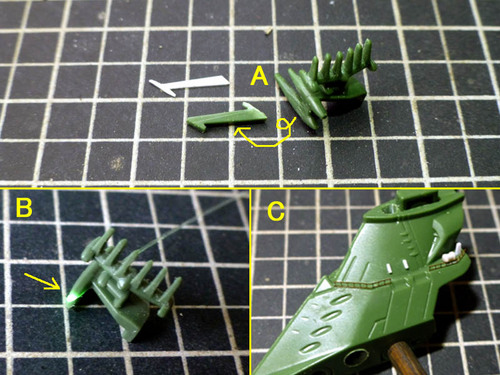

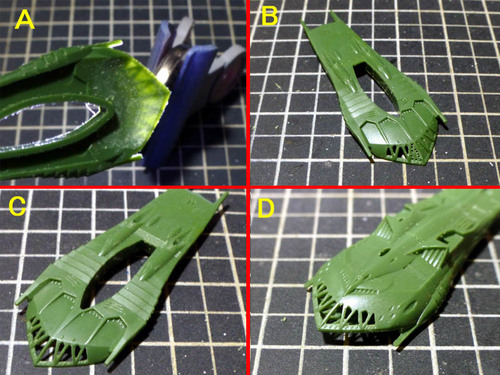

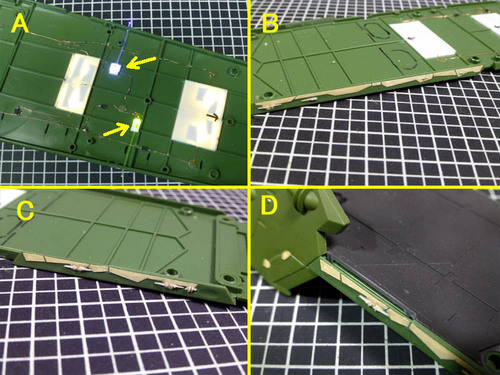

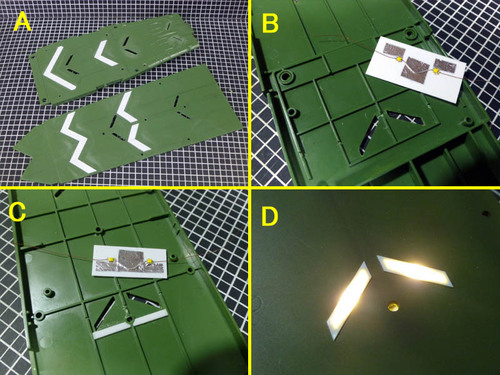

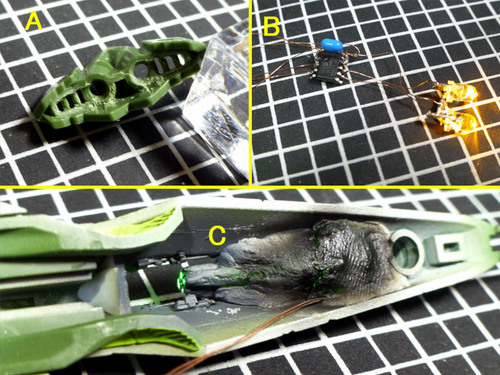

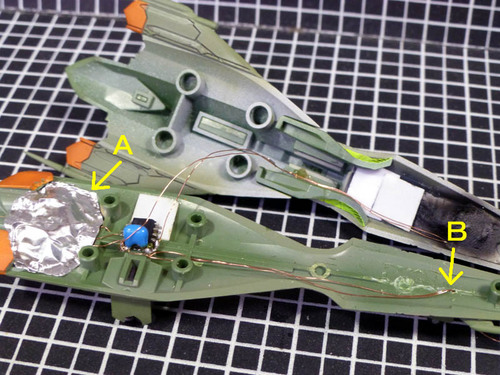

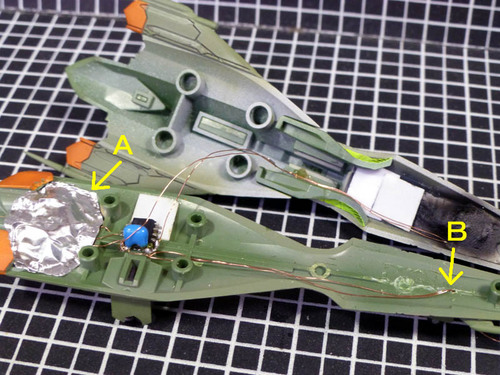

電飾のため、艦橋の窓をくり貫きました。

A 初めに、裏からLEDの光を当てながら、リューターの丸ビットで薄々攻撃します。

焦らないで少しずつ、光の透け具合を見ながら削って行きます。

ビットを当てたままにしておくと、摩擦熱でプラが溶けますから、サッサッとなでる様に

削って行くのがコツでしょうか(^_^;)

B チョー薄々になっているので、ピンバイスで簡単に穴が開きます。

たくさん穴を開けて、デザインナイフで削って開口して行きます。

仕上げに細切りのペーパーで成型して完成です。

C 全ての窓が抜けました。

小さいので難しいと感じるかも知れませんが、意外とやってみると簡単です(^_^;)

焦らないでゆっくりと工作すれば、1時間程度で上下の窓をくり貫けます。

ちなみに、失敗しても当局では一切関知いたしませんので、念のため(^_^)b

D 上側の窓も同様にくり貫きました。

このサイズで窓が開口されているのは気持ちが良いです(^^♪←変態

ディテールアップを加えました。

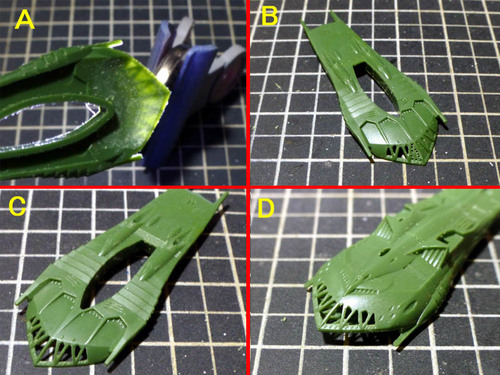

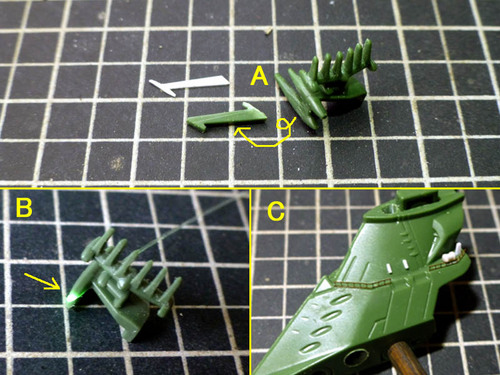

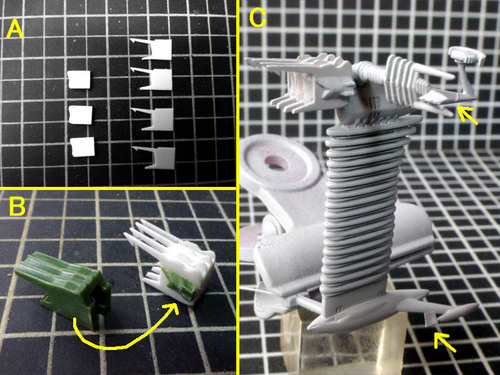

A レーダーも薄々攻撃しますが、下に付くウィングが成型の都合でボテッとしています。

薄々攻撃しても良いのですが、一思いにカットしてプラで自作したものに置き換えた方が

精度が出せます(^^♪

B レーダーの下のトンガリは、先端がグリーンに発光しています。

かなり小さなパーツですので、シュデルグの時は先端をあきらめて脇にファイバーを

植えましたが、今回は先端を発光させる事が出来ました。

裏から溝を彫ってファイバーをパテ埋めしただけですけど、やってみたら出来ちゃったん

です(^_^;)

ヘタするとグチャグチャになってしまうので、あまりオススメ出来る工作ではありません

が、腕に自信のある方は是非チャレンジしてみて下さい(^^)/

C 艦橋の中断には、手すりや機器を加えて情報量を増やしてみました。

手すりは1/700エッチングパーツのハシゴです(^_^*)

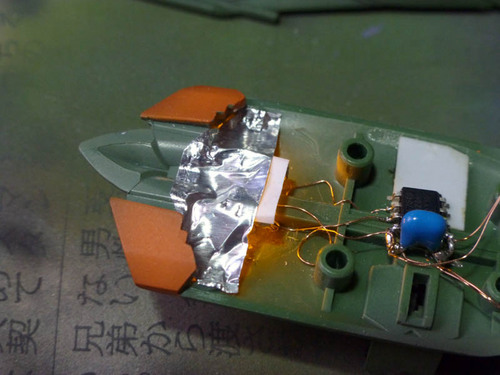

内部にLEDを仕込みます。

A ブラックで塗装して遮光してから船体色を塗装します。

薄々攻撃しているので、ちゃんと遮光して置かないと、窓枠まで透けちゃってポヨヨンです。

船体色ですが、クレオスさんのガミラスグリーンではイメージが違うと感じたので、

フィールドグリーンを吹きました。

イエローが強めのグリーンで、オリーブドラブに近いです(^_^;)

ガイペロン級はミニタリー感が強いので、色のイメージもそう感じたのかも知れません。

B 艦橋の裏側には、1608白色チップLEDを取り付けました。

船体番号を照らすためのLEDです。

横方向にはプラ板を付けて、光が番号だけを照らす様にしています。

この後、点灯させながらブラックで遮光して置き、塗装後に溶剤でふき取って光の強さを

コントロールします。

強く光り過ぎるとスケール感もリアリティも無くなってしまうので、ぼんやりと光っている

強さに抑えてあげたいと思います。

まぁ、この辺りは単なるこだわりなんですけどね(^_^*)

前方のアンテナの先端も光っているので、0.5ミリのファイバーを直接貫通させました。

こちらも塗装後にカットして、先端だけ光る様にするつもりです。

また、後ろのアンテナは設定と形が違っているので、プラ板に置き換えて形を変更して

います。

C 内部にイエローのチップLEDを取り付け、アルミシールで拡散させました。

透明プラ板を湾曲させてカットした窓ガラスを取り付けます。

ペーパーで曇らせて、内部がモロ見えにならない様にすると共に、光が均一に広がる

様に加工しています。

D 組み上がった艦橋です。

まだ基本色しか塗装していないのですが、キットのままよりも精度が上がってくれたと

思います(^^♪

点灯させてみました

窓枠をくり貫いたおかげで、枠とガラスがクッキリと立体的に仕上がります(^^♪

艦橋窓の電飾には、薄々透過やレジン複製など他にも方法がありますが、この仕上がりが欲しくて、ボクはくり貫き法にしています(^_^*)

手間がメッチャ掛かるのでオススメは出来ませんが、ここもこだわりの部分ですね(^_^*)

ファイバーや配線を通して、ネック部分を接着します。

窓のイエローと番号照明の配線、前部先端の0.5ミリファイバー、レーダー下の0.25ミリファイバーを通してネックパーツと接着します。

光源のLEDは、艦橋内よりもスペースに余裕がある船体側に置くつもりでいます。

艦番号は、エナメルの白で描いています。

直線が多い文字なので、どうしてもヨレてしまいますが、後から溶剤を含ませた筆でふき取った方が綺麗な直線を描けます(^_^;)

スミ入れ、トップコートまで終了したので、試しに点灯させてみました。

艦番号の照明は、様子を見ながらふき取ってぼんやりとした光に調整しています。

他の部分も無事に点灯してくれてホッと一安心です(^^♪

スミ入れはエナメルのブラックです。

フィンになっている部分には、後から船体色をドライブラシして、コントラストをハッキリさせています。

細かいモールドがたくさん入っているので、エッジを強調させてあげると効果的です(^^)/

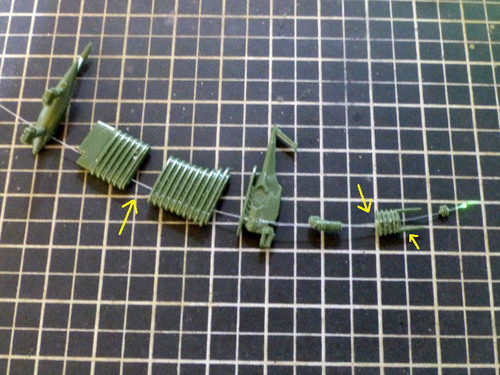

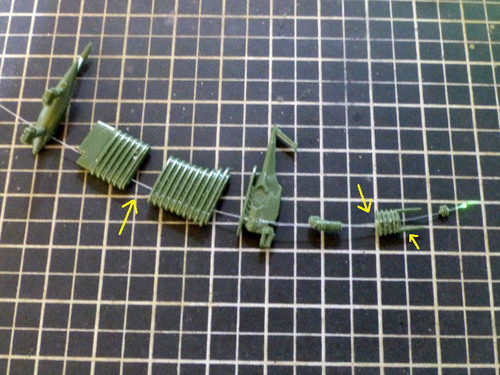

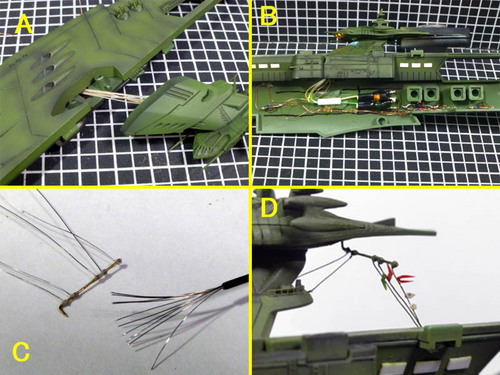

続いて、レーダーの製作です。

レーダーには先端に光っている部分があるので、ちょっと厄介ですね(-_-;)

頂点の横方向の先端が光っているので、ここまでファイバーを通す必要があります。

第一甲板に繋がっているアームはあるのですが、そこからファイバーを引いても最終的に組み上がった状態でどこにLEDを置いたら良いのか悩みそうです。

そこで、レーダーの一番下までファイバーを引き回し、そこから船体内に引き込む方法としました。

長い道のりになりますが、途中で曲がる部分や穴を開けるのが難しい部分が出てきます。

レーダーのジャバラ部分は途中で分割して、ドリルが貫通できる長さにしたり、細かい部分も分割して穴を開けやすくする工夫が必要でした(^_^*)

ファイバーを通しながら組み立てます。

A 下のふくらみ部分が船体と繋がりますので、ファイバーを通す溝を彫りました。

アームが2本ありますので、先端のトンガリ部分の発光部分もファイバーを通します。

細いアーム部分に溝を彫るので、ちょっと慎重に作業しています(^_^*)

B ファイバーを極少量の瞬着で仮止めしながら通し、パテで埋めました。

仮止めをしておかないと、ファイバーの弾力でパテが浮いて来て、成型する時に削って

しまいます。

C 発光させてみました。

ファイバーを長く取り回していますが、距離的には大して変わらないので綺麗に発光して

くれました。

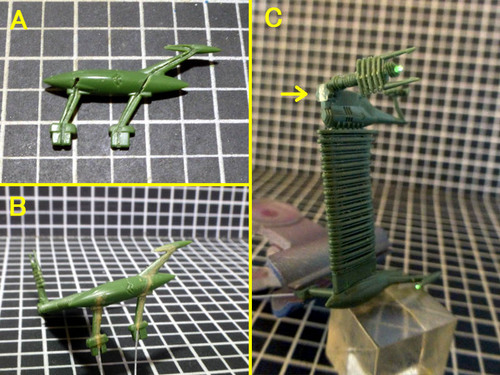

レーダーの頂点に積層フィンのディテールがありますが、キットのパーツでは精度が

イマイチなので、取り付けダボをカットしてしまいました。

フィン状のパーツは自作しています。

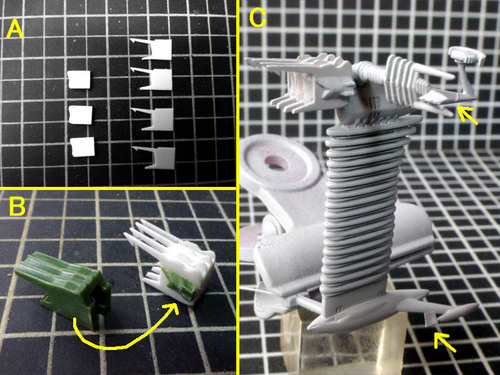

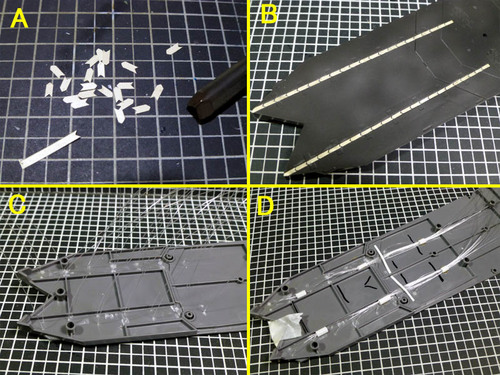

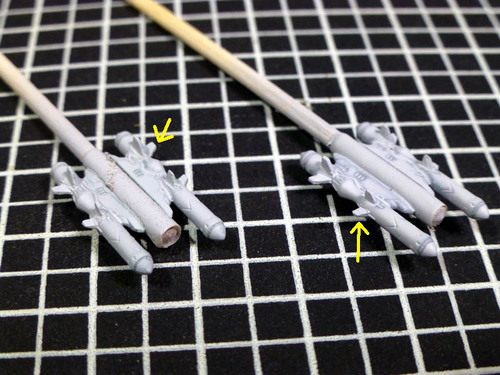

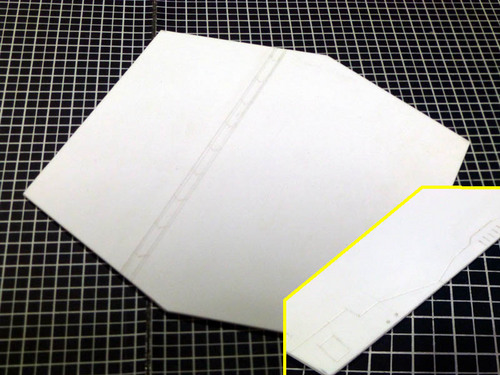

A 0.5ミリと1ミリのプラ板を交互に張り合わせて、パーツを自作しました。

カギになっている部分は後から三角を貼り付けた方が、切り出すより楽です(^_^*)

B 横部分はキットのパーツを切り取って移植しました。

ちょっとメンドクセー形をしているので、流用した方が早くて綺麗です(^_^;)

上部の波型は、接着してから成型する事で揃った形に仕上げています。

C パーツを接着して、サフを吹きました。

分割した合わせ目や、自作したパーツなど、仕上がりを確認しています。

ファイバーの先端はテープでマスキングして置きました。

後からふき取るよりも、マスキングした方が綺麗に発光してくれるみたいです(^_^;)

レーダーの完成です。

塗装して、スミ入れ、トップコートで完成です。

キットのパーツのままよりも、かなり精度がアップしてくれたと思います(^^♪

艦橋とレーダーは手間が掛かるので、一番最初に工作しました。

まぁ、まだ手間が掛かる部分はいっばい残っているのですが(;一_一)

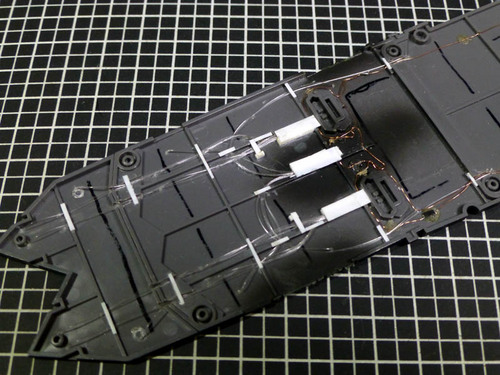

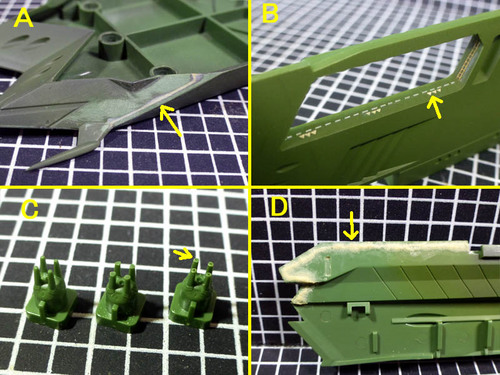

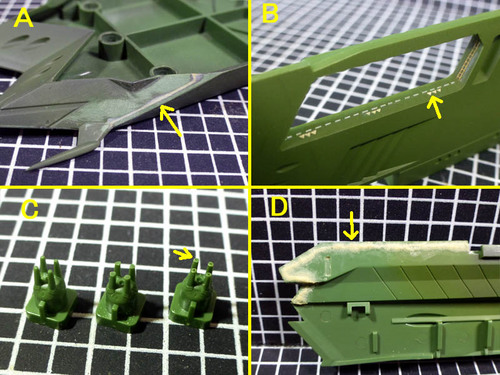

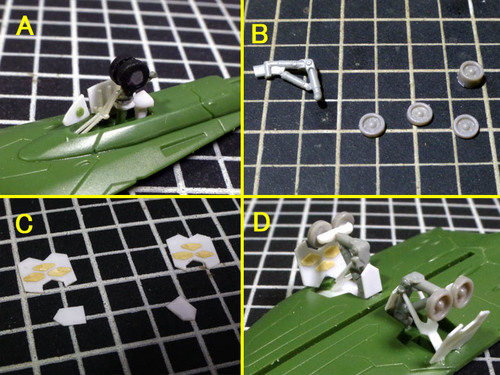

エンジンは後ハメ加工をしています。

A キットの状態です。

分割線が目立つ上に来るし、接着しちゃうと電飾しにくくなるので、後ハメ加工をしました。

B エンジンの横になる部分を分割しました。

設定にはないパネルラインが出来ちゃうので、本当はやりたくなかった分割です。

C エンジンパーツに接着して、裏からプラ板で補強して置きました。

噴射口のクリアーパーツも後ハメ出来る様にダボを切り取ってあります。

D 分割ラインには、カットした分スキマが出来ますので、プラ板を貼り付けてスキマが

出来ないように延長しました。

更に、スキマから内部の光が見えちゃっても困るので、内側にプラ板を貼り付けて

目隠しの壁を作ってあります。

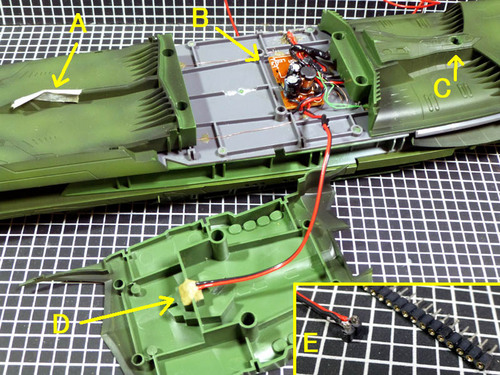

船体に取り付けたの図。

甲板は全部で4層ありますが、ボクは階層ごとに電飾の配線をまとめてしまいます。

最終的に結線するのですが、そのためのスペースをココに確保しておく狙いがあります。

後ハメ加工は、ビジュアル的な効果のほかにも、結線をやりやすくするための加工でもありました(^^♪

次回はサブエンジンの電飾の様子をご紹介します(^^)/

シュデルグの記事とかぶっている部分が多くありますが、よろしくお付き合い下さいm(__)m

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ガイペロン級は電飾しようとすると、恐ろしく手間が掛かるキットですが、前回のModelGraphix誌でのシュデルグ製作に続き、2隻目の製作となります(^_^;)

一度製作しているので、工作のカン所は判っていたつもりでしたが、やはりそれなりの手間と時間が掛かりますね(-_-;)

ほとんど同じキットをもう一度作るのはモチベ的に辛いので、今回は更に色々と手を加えて楽しみながら製作しました(^^♪

ガイペロン級は、あとランベアを作れば揃うのですが、もう一隻作るのは精神的に辛いなぁ(;一_一)

さて、マズは艦橋から製作開始です。

仮組みすると、あの複雑な形状が少ないパーツで見事に再現されている事に驚きます。

もちろん、電飾しますけど、細部のディテールアップで更に精度を高めてみたいと思います。

電飾のため、艦橋の窓をくり貫きました。

A 初めに、裏からLEDの光を当てながら、リューターの丸ビットで薄々攻撃します。

焦らないで少しずつ、光の透け具合を見ながら削って行きます。

ビットを当てたままにしておくと、摩擦熱でプラが溶けますから、サッサッとなでる様に

削って行くのがコツでしょうか(^_^;)

B チョー薄々になっているので、ピンバイスで簡単に穴が開きます。

たくさん穴を開けて、デザインナイフで削って開口して行きます。

仕上げに細切りのペーパーで成型して完成です。

C 全ての窓が抜けました。

小さいので難しいと感じるかも知れませんが、意外とやってみると簡単です(^_^;)

焦らないでゆっくりと工作すれば、1時間程度で上下の窓をくり貫けます。

ちなみに、失敗しても当局では一切関知いたしませんので、念のため(^_^)b

D 上側の窓も同様にくり貫きました。

このサイズで窓が開口されているのは気持ちが良いです(^^♪←変態

ディテールアップを加えました。

A レーダーも薄々攻撃しますが、下に付くウィングが成型の都合でボテッとしています。

薄々攻撃しても良いのですが、一思いにカットしてプラで自作したものに置き換えた方が

精度が出せます(^^♪

B レーダーの下のトンガリは、先端がグリーンに発光しています。

かなり小さなパーツですので、シュデルグの時は先端をあきらめて脇にファイバーを

植えましたが、今回は先端を発光させる事が出来ました。

裏から溝を彫ってファイバーをパテ埋めしただけですけど、やってみたら出来ちゃったん

です(^_^;)

ヘタするとグチャグチャになってしまうので、あまりオススメ出来る工作ではありません

が、腕に自信のある方は是非チャレンジしてみて下さい(^^)/

C 艦橋の中断には、手すりや機器を加えて情報量を増やしてみました。

手すりは1/700エッチングパーツのハシゴです(^_^*)

内部にLEDを仕込みます。

A ブラックで塗装して遮光してから船体色を塗装します。

薄々攻撃しているので、ちゃんと遮光して置かないと、窓枠まで透けちゃってポヨヨンです。

船体色ですが、クレオスさんのガミラスグリーンではイメージが違うと感じたので、

フィールドグリーンを吹きました。

イエローが強めのグリーンで、オリーブドラブに近いです(^_^;)

ガイペロン級はミニタリー感が強いので、色のイメージもそう感じたのかも知れません。

B 艦橋の裏側には、1608白色チップLEDを取り付けました。

船体番号を照らすためのLEDです。

横方向にはプラ板を付けて、光が番号だけを照らす様にしています。

この後、点灯させながらブラックで遮光して置き、塗装後に溶剤でふき取って光の強さを

コントロールします。

強く光り過ぎるとスケール感もリアリティも無くなってしまうので、ぼんやりと光っている

強さに抑えてあげたいと思います。

まぁ、この辺りは単なるこだわりなんですけどね(^_^*)

前方のアンテナの先端も光っているので、0.5ミリのファイバーを直接貫通させました。

こちらも塗装後にカットして、先端だけ光る様にするつもりです。

また、後ろのアンテナは設定と形が違っているので、プラ板に置き換えて形を変更して

います。

C 内部にイエローのチップLEDを取り付け、アルミシールで拡散させました。

透明プラ板を湾曲させてカットした窓ガラスを取り付けます。

ペーパーで曇らせて、内部がモロ見えにならない様にすると共に、光が均一に広がる

様に加工しています。

D 組み上がった艦橋です。

まだ基本色しか塗装していないのですが、キットのままよりも精度が上がってくれたと

思います(^^♪

点灯させてみました

窓枠をくり貫いたおかげで、枠とガラスがクッキリと立体的に仕上がります(^^♪

艦橋窓の電飾には、薄々透過やレジン複製など他にも方法がありますが、この仕上がりが欲しくて、ボクはくり貫き法にしています(^_^*)

手間がメッチャ掛かるのでオススメは出来ませんが、ここもこだわりの部分ですね(^_^*)

ファイバーや配線を通して、ネック部分を接着します。

窓のイエローと番号照明の配線、前部先端の0.5ミリファイバー、レーダー下の0.25ミリファイバーを通してネックパーツと接着します。

光源のLEDは、艦橋内よりもスペースに余裕がある船体側に置くつもりでいます。

艦番号は、エナメルの白で描いています。

直線が多い文字なので、どうしてもヨレてしまいますが、後から溶剤を含ませた筆でふき取った方が綺麗な直線を描けます(^_^;)

スミ入れ、トップコートまで終了したので、試しに点灯させてみました。

艦番号の照明は、様子を見ながらふき取ってぼんやりとした光に調整しています。

他の部分も無事に点灯してくれてホッと一安心です(^^♪

スミ入れはエナメルのブラックです。

フィンになっている部分には、後から船体色をドライブラシして、コントラストをハッキリさせています。

細かいモールドがたくさん入っているので、エッジを強調させてあげると効果的です(^^)/

続いて、レーダーの製作です。

レーダーには先端に光っている部分があるので、ちょっと厄介ですね(-_-;)

頂点の横方向の先端が光っているので、ここまでファイバーを通す必要があります。

第一甲板に繋がっているアームはあるのですが、そこからファイバーを引いても最終的に組み上がった状態でどこにLEDを置いたら良いのか悩みそうです。

そこで、レーダーの一番下までファイバーを引き回し、そこから船体内に引き込む方法としました。

長い道のりになりますが、途中で曲がる部分や穴を開けるのが難しい部分が出てきます。

レーダーのジャバラ部分は途中で分割して、ドリルが貫通できる長さにしたり、細かい部分も分割して穴を開けやすくする工夫が必要でした(^_^*)

ファイバーを通しながら組み立てます。

A 下のふくらみ部分が船体と繋がりますので、ファイバーを通す溝を彫りました。

アームが2本ありますので、先端のトンガリ部分の発光部分もファイバーを通します。

細いアーム部分に溝を彫るので、ちょっと慎重に作業しています(^_^*)

B ファイバーを極少量の瞬着で仮止めしながら通し、パテで埋めました。

仮止めをしておかないと、ファイバーの弾力でパテが浮いて来て、成型する時に削って

しまいます。

C 発光させてみました。

ファイバーを長く取り回していますが、距離的には大して変わらないので綺麗に発光して

くれました。

レーダーの頂点に積層フィンのディテールがありますが、キットのパーツでは精度が

イマイチなので、取り付けダボをカットしてしまいました。

フィン状のパーツは自作しています。

A 0.5ミリと1ミリのプラ板を交互に張り合わせて、パーツを自作しました。

カギになっている部分は後から三角を貼り付けた方が、切り出すより楽です(^_^*)

B 横部分はキットのパーツを切り取って移植しました。

ちょっとメンドクセー形をしているので、流用した方が早くて綺麗です(^_^;)

上部の波型は、接着してから成型する事で揃った形に仕上げています。

C パーツを接着して、サフを吹きました。

分割した合わせ目や、自作したパーツなど、仕上がりを確認しています。

ファイバーの先端はテープでマスキングして置きました。

後からふき取るよりも、マスキングした方が綺麗に発光してくれるみたいです(^_^;)

レーダーの完成です。

塗装して、スミ入れ、トップコートで完成です。

キットのパーツのままよりも、かなり精度がアップしてくれたと思います(^^♪

艦橋とレーダーは手間が掛かるので、一番最初に工作しました。

まぁ、まだ手間が掛かる部分はいっばい残っているのですが(;一_一)

エンジンは後ハメ加工をしています。

A キットの状態です。

分割線が目立つ上に来るし、接着しちゃうと電飾しにくくなるので、後ハメ加工をしました。

B エンジンの横になる部分を分割しました。

設定にはないパネルラインが出来ちゃうので、本当はやりたくなかった分割です。

C エンジンパーツに接着して、裏からプラ板で補強して置きました。

噴射口のクリアーパーツも後ハメ出来る様にダボを切り取ってあります。

D 分割ラインには、カットした分スキマが出来ますので、プラ板を貼り付けてスキマが

出来ないように延長しました。

更に、スキマから内部の光が見えちゃっても困るので、内側にプラ板を貼り付けて

目隠しの壁を作ってあります。

船体に取り付けたの図。

甲板は全部で4層ありますが、ボクは階層ごとに電飾の配線をまとめてしまいます。

最終的に結線するのですが、そのためのスペースをココに確保しておく狙いがあります。

後ハメ加工は、ビジュアル的な効果のほかにも、結線をやりやすくするための加工でもありました(^^♪

次回はサブエンジンの電飾の様子をご紹介します(^^)/

シュデルグの記事とかぶっている部分が多くありますが、よろしくお付き合い下さいm(__)m

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-04 20:13

コメント(8)

サブエンジンの電飾 [バルグレイ 製作記]

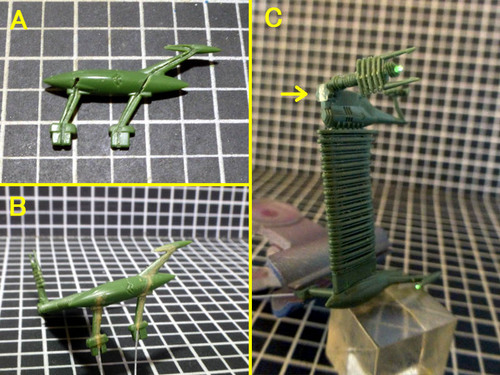

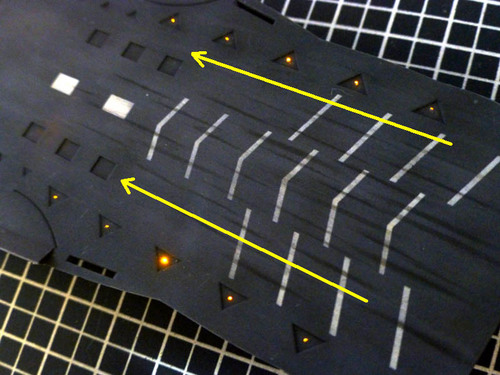

サブエンジンの電飾、流れる誘導灯の製作です(^^)/

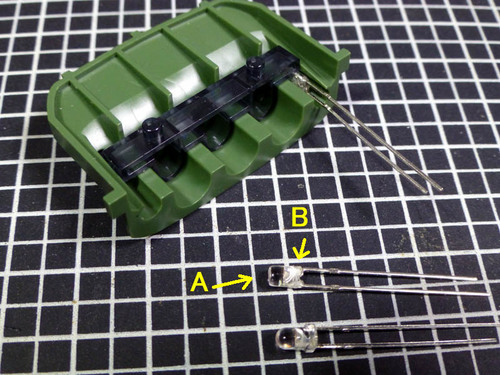

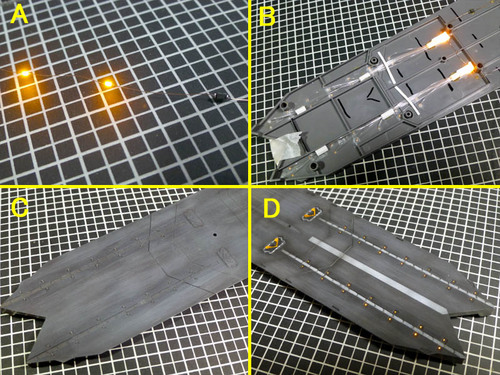

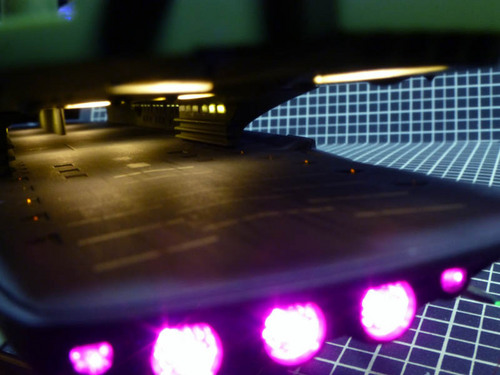

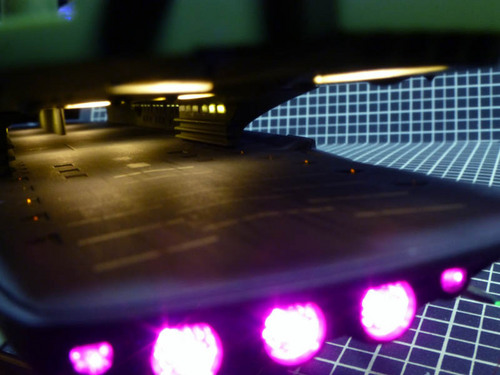

サブエンジンは第四甲板の最後尾にあり、5基のエンジンがピンク色に発光します。

幸い、噴射口はクリアーパーツになっているので、LEDをそのまま仕込めば良さそうです。

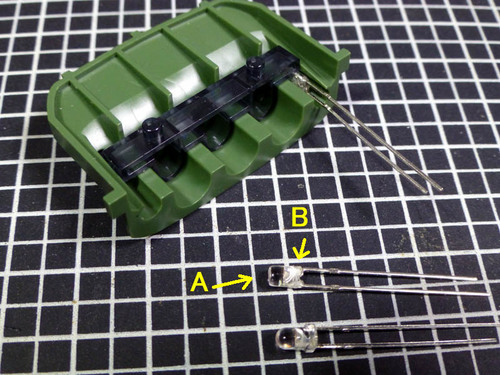

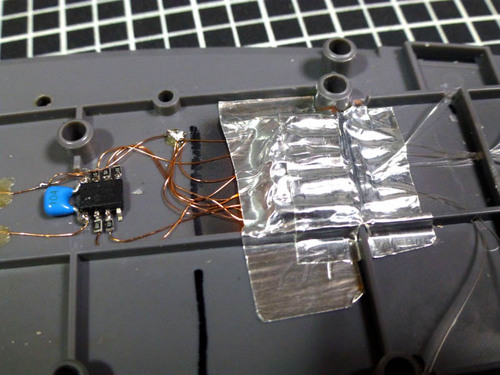

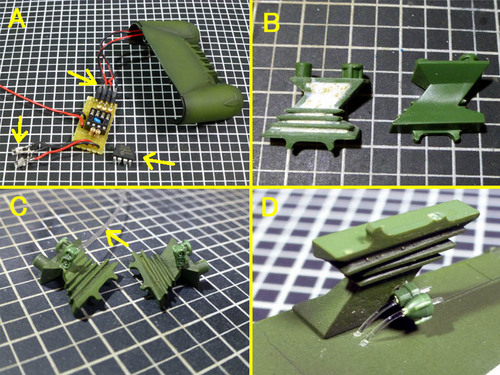

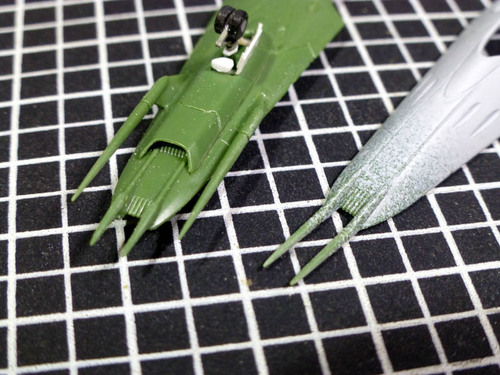

A LEDには、3ミリのピンク色を使いました。

出来るだけ発光面積を稼ぎたいので、先端を削って平らにしていますが、先が平らに

なっているピンク色が見付からなかったので、自分で削って加工しています(^_^*)

B 根元のツバの部分も、装着の邪魔になるので削り取っています。

これで両脇の一番小さな噴射口にもピッタリハマる様になりました(^^♪

エンジンがただ光っているだけでもカッコイイのですが、せっかくですのでPICマイコンを使って高速に明減させ、噴射の様子にリアリティーを持たせたいと思います。

噴射口のパーツはスモークとはいえ、クリアーパーツなので、遮光のために塗装して置きます。

マスキングが面倒な形をしていますが、綿棒の頭をカットしたものを詰め込んで、内部に塗料が入り込まない様にしました。

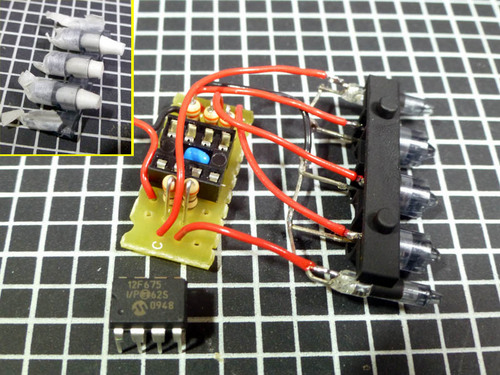

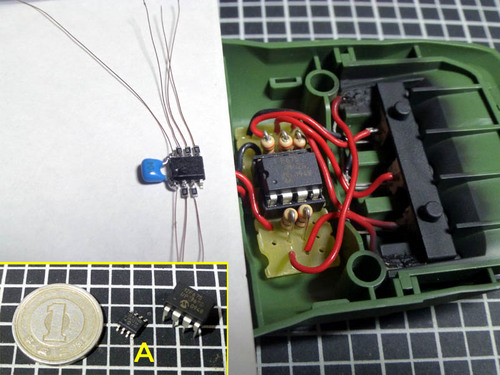

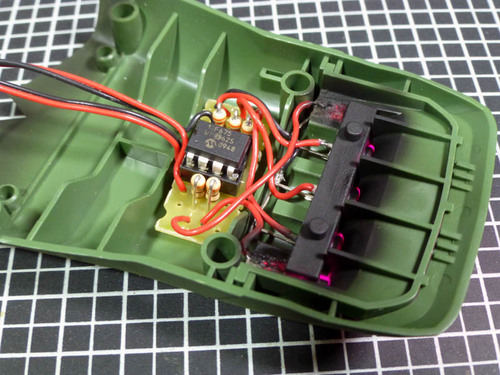

噴射の明減は、毎度おなじみのPICマイコンです(^_^*)

コンパクトな基盤サイズで高度な光を作る事が出来ますので、もう手放せません(;一_一)

5個のLEDの光の強さを周期的に変化させていますが、周期はそれぞれ別々になっているのでリアルな噴射を表現できたと思います(^^)/

内部にも余裕で組み込む事ができました。

第四看板の下の僅かな空間へ、余裕で配置する事ができます。

これと同等のアナログ回路を作ったら、この10倍以上の基盤サイズが必要になります(^_^;)

こんな便利なPICを、自分ひとりで使っているのは勿体無いので、近々詳しく紹介したいと思っています。

と、思い続けて2年経っちゃったんですけどね(-_-;)めんぼくない

マスキングが面倒になるので、既に船体色で基本塗装をしてから組み込んでいます。

後から他の色を多少吹き付けても、問題ないです(^_^;)

さて、サブエンジンは無事に電飾できましたが、ここまではシュデルグと同じです。

今回はもうちょっと手を加えて、誘導灯に動きを加えてみることにしました。

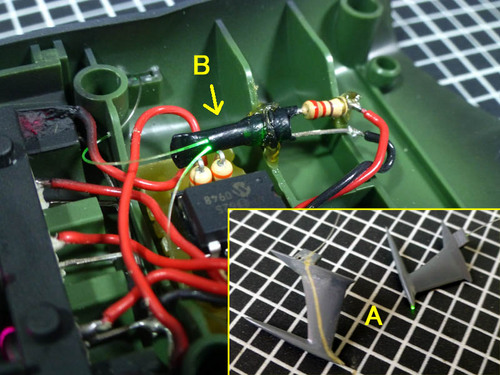

でも、既にエンジン用のPICで内部スペースが狭くなってきたので、特殊なPICを使ってみました。

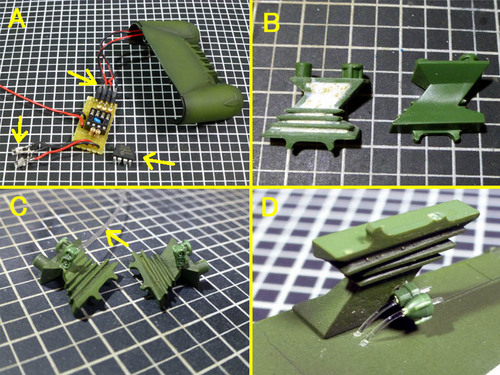

A 組み込み用の基盤表面実装タイプの超小型PICです(^^♪

先日完成したメカコレヤマトでも使用しましたが、普通のPICと比べてもメッチャ小さいです。

電流安定用のバイパスコンデンサの方が大きいくらいのサイズです(^_^*)

更に、LEDの保護抵抗にもチップ抵抗を使ったので、エンジン電飾用と全く同じ回路が、このサイズで実現できます(^^)/

プログラムの書き込みには特殊なゲタが必要になりますが、このサイズならいくらでもマイコンを使う事ができそうですね。

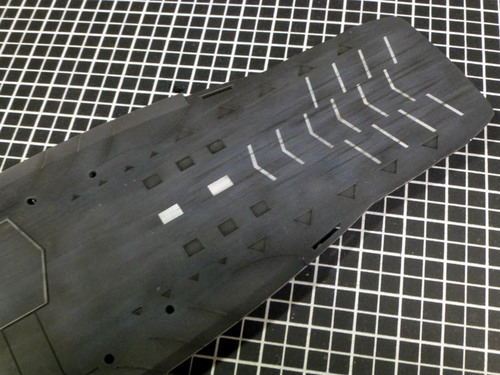

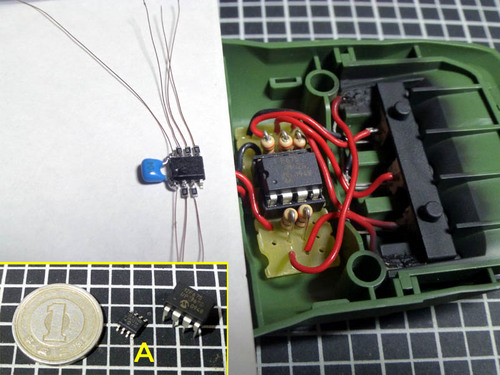

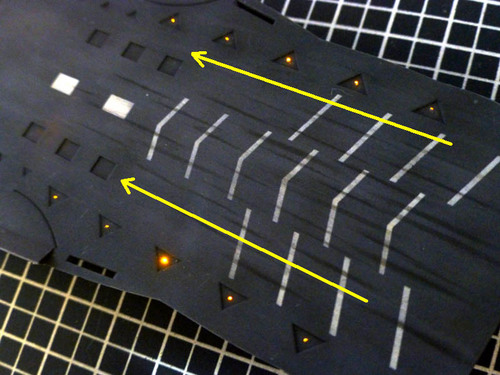

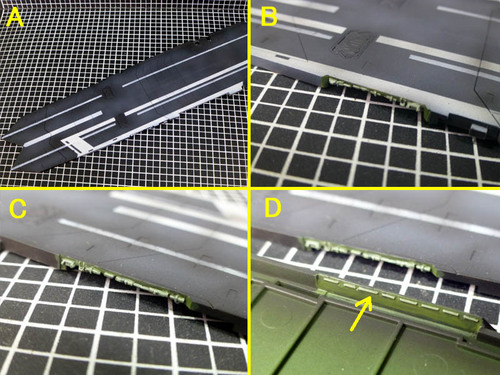

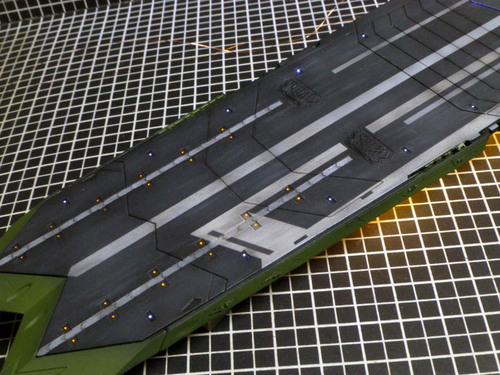

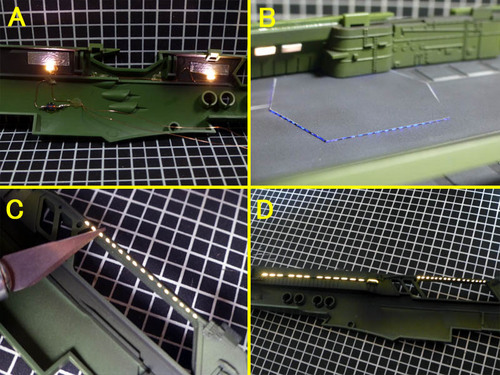

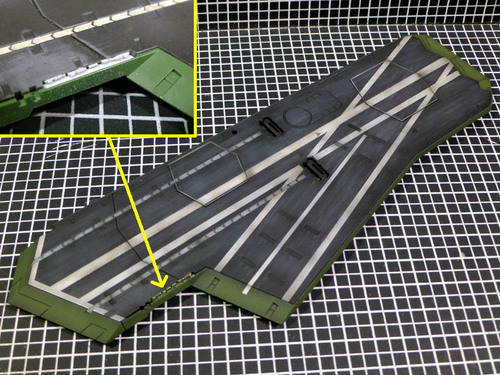

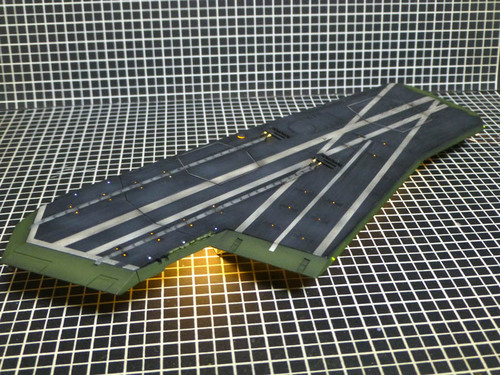

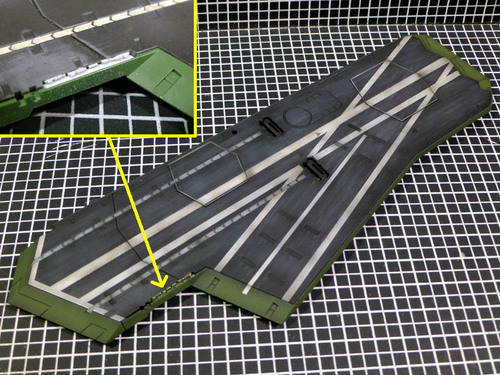

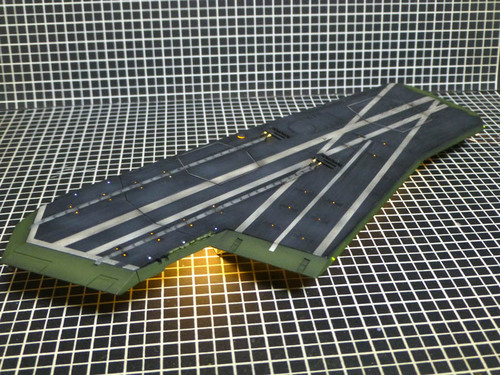

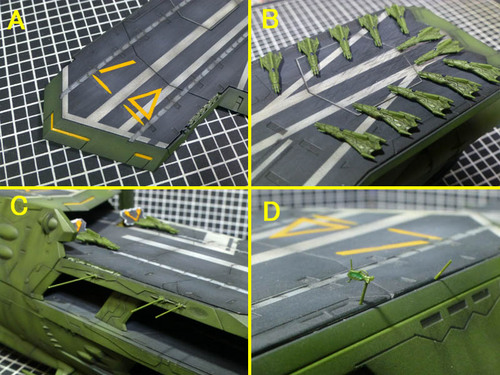

誘導灯は第四甲板の最後尾にありますので、まずは甲板を塗装しました。

塗装はエクストラダークシーグレーにエナメルのニュートラルグレーでまだらに仕上げ、白線をマスキングで塗装してからエナメルブラックでスミ入れを兼ねたウォッシングです。

仕上げに、着艦時に付くと思われるタイヤ跡を色鉛筆で書き込みました(^_^;)

白線はデカールでは太いと感じたので塗装で仕上げましたが、やたら手間の掛かるマスキングでした。

ついでにエレベーターの周辺もホワイトで縁取りしましたけど、完成したら全然見えなくてがっかりんこです(-_-;)いーんだ。べつに。

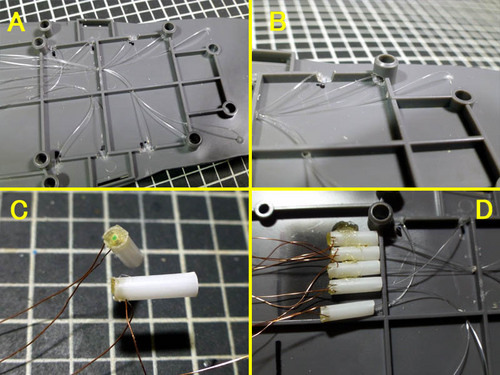

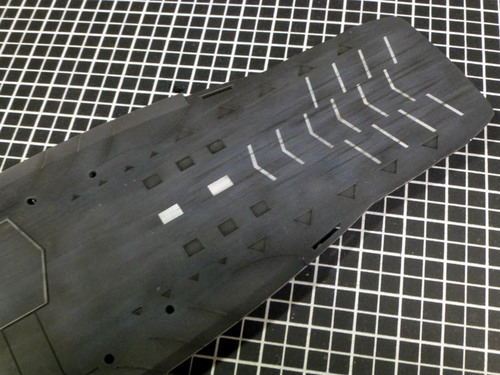

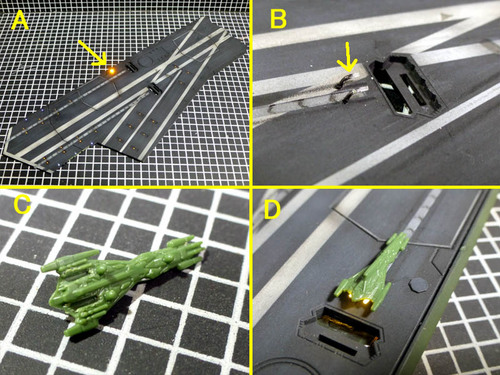

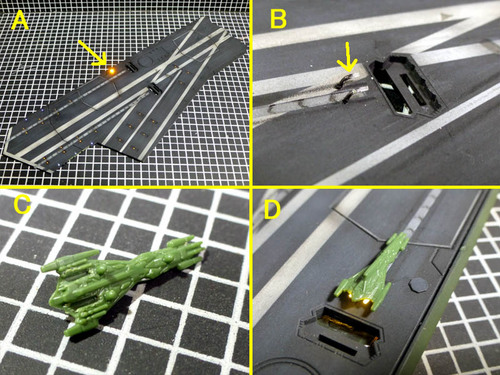

誘導灯のファイバーを植えて、LEDを仕込みます。

A ファイバーは0.25ミリを使いました。

誘導灯の位置に0.3ミリの穴を開け、極少量の瞬着で固定します。

内部のフレームに穴を開けて、ファイバーをまとめながら1箇所に集めています。

B ちょうどダボの位置に来てしまったり、フレームの位置に来てしまった場合は、神様のバカ!

と叫びながら削り取って、ファイバーを通して行きます。

下になるパーツと干渉しない様に、フレームの僅かな高さの中で取り回します(^_^;)

C LEDは、通常の3ミリを使ったら極小PICを使った意味がなくなってしまうので、チップ

を使いました。

綿棒の軸をカットして内部にLEDを入れ、ホットボンドで埋めてしまいます。

配線にもポリウレタン線を使っているので、超コンパクトな光源を作れました。

D これを5個並べて、ホットボンドで固定しています。

フレームに穴を開けて、そこからパイプへとファイバーを通し、まとめと遮光を両立させ

ています(^^♪

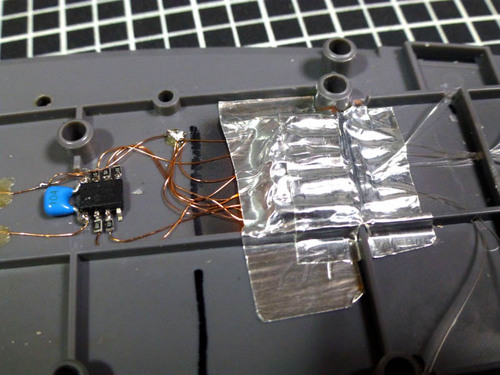

甲板の裏側の、僅かな空間にマイコンを仕込む事ができました(^^)/

そのままではチップLEDの光がダダ漏れとなりますので、アルミテープで遮光しています。

取り付け位置も一応ブラックで塗装しておいて、看板表面に光漏れしないようにしています。

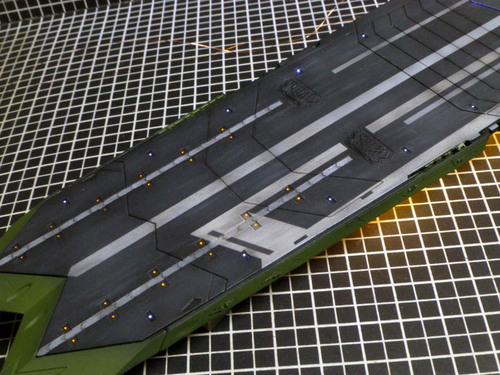

これで流れる誘導灯が仕上がりました。

奥から船首側へと、5箇所の誘導灯が順番に点灯しています(^^♪

あんまり良く見えない部分の電飾なのですが、そんなところに手間を掛けるのが好きなんですね(^_^*)

この作品を見た方が、こんなところも電飾している事に気付いてくれたら、きっと面白いと感じてくれると思います。

そんなちょっとした遊びがボクのスタイルなのかも知れません(^_^*)なんてね。

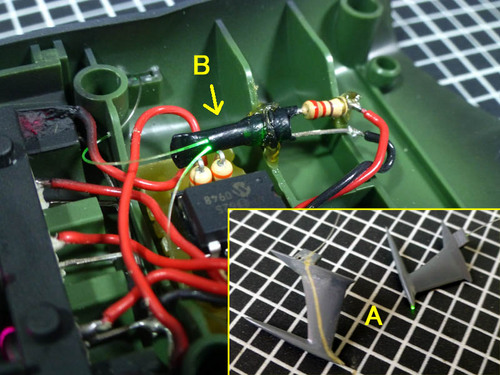

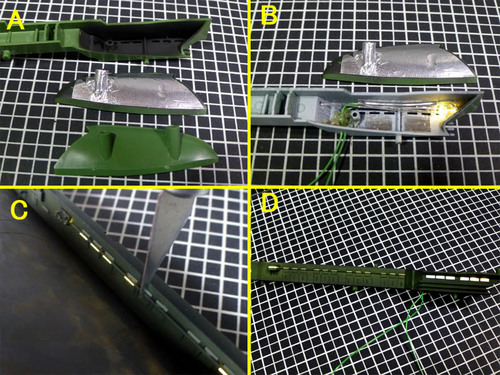

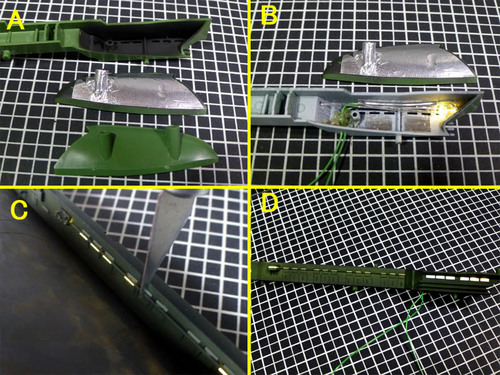

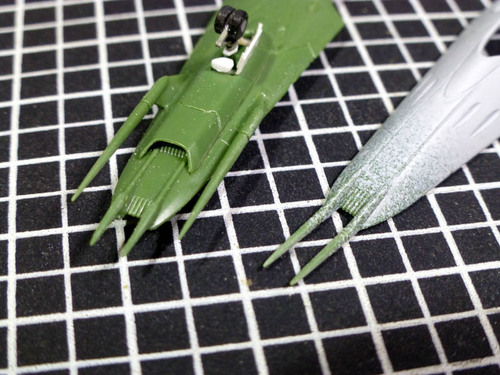

翼端灯の電飾も加工してみました。

A 船尾下には、スタビライザーなのかウィングが付いていて、これまた光りやがります(-_-;)

薄いウィングパーツなので加工するのは危険度マックスなのですが、0.3ミリのラインチ

ゼルやBMCタガネを使って溝を彫り、0.25ミリのファイバーを埋めました。

ファイバーにテンションが掛からない様に、溝はカーブさせて彫っています。

少量の瞬着で仮止めしてからエポパテで埋めて成型しました。

ファイバーの先端は、ライターの火であぶって玉を作り、光が周辺に広がる様に工夫し

ています。

B ここまでイチイチ電源を引いてくるのがメンドクセーので、PICマイコン用の5Vから電源

を取っています(^_^;)

3ミリのグリーンLEDに、熱収縮テープを被せて収縮させ、先端を潰して袋状にします。

0.5ミリのピンバイスで2箇所の穴を開けて、そこへファイバーを差し込みました。

簡単にファイバー用の遮光が出来るので、最近のファイバー用の光源はこの方法で

作っています。

これでサブエンジン周りの電飾が終了しました(^^)/

キットのプロポーションを崩さずに電飾するのは大変でしたが、何とかイメージ通りに発光させる事が出来ました(^^♪

次回は甲板などの照明をご紹介したいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

サブエンジンは第四甲板の最後尾にあり、5基のエンジンがピンク色に発光します。

幸い、噴射口はクリアーパーツになっているので、LEDをそのまま仕込めば良さそうです。

A LEDには、3ミリのピンク色を使いました。

出来るだけ発光面積を稼ぎたいので、先端を削って平らにしていますが、先が平らに

なっているピンク色が見付からなかったので、自分で削って加工しています(^_^*)

B 根元のツバの部分も、装着の邪魔になるので削り取っています。

これで両脇の一番小さな噴射口にもピッタリハマる様になりました(^^♪

エンジンがただ光っているだけでもカッコイイのですが、せっかくですのでPICマイコンを使って高速に明減させ、噴射の様子にリアリティーを持たせたいと思います。

噴射口のパーツはスモークとはいえ、クリアーパーツなので、遮光のために塗装して置きます。

マスキングが面倒な形をしていますが、綿棒の頭をカットしたものを詰め込んで、内部に塗料が入り込まない様にしました。

噴射の明減は、毎度おなじみのPICマイコンです(^_^*)

コンパクトな基盤サイズで高度な光を作る事が出来ますので、もう手放せません(;一_一)

5個のLEDの光の強さを周期的に変化させていますが、周期はそれぞれ別々になっているのでリアルな噴射を表現できたと思います(^^)/

内部にも余裕で組み込む事ができました。

第四看板の下の僅かな空間へ、余裕で配置する事ができます。

これと同等のアナログ回路を作ったら、この10倍以上の基盤サイズが必要になります(^_^;)

こんな便利なPICを、自分ひとりで使っているのは勿体無いので、近々詳しく紹介したいと思っています。

と、思い続けて2年経っちゃったんですけどね(-_-;)めんぼくない

マスキングが面倒になるので、既に船体色で基本塗装をしてから組み込んでいます。

後から他の色を多少吹き付けても、問題ないです(^_^;)

さて、サブエンジンは無事に電飾できましたが、ここまではシュデルグと同じです。

今回はもうちょっと手を加えて、誘導灯に動きを加えてみることにしました。

でも、既にエンジン用のPICで内部スペースが狭くなってきたので、特殊なPICを使ってみました。

A 組み込み用の基盤表面実装タイプの超小型PICです(^^♪

先日完成したメカコレヤマトでも使用しましたが、普通のPICと比べてもメッチャ小さいです。

電流安定用のバイパスコンデンサの方が大きいくらいのサイズです(^_^*)

更に、LEDの保護抵抗にもチップ抵抗を使ったので、エンジン電飾用と全く同じ回路が、このサイズで実現できます(^^)/

プログラムの書き込みには特殊なゲタが必要になりますが、このサイズならいくらでもマイコンを使う事ができそうですね。

誘導灯は第四甲板の最後尾にありますので、まずは甲板を塗装しました。

塗装はエクストラダークシーグレーにエナメルのニュートラルグレーでまだらに仕上げ、白線をマスキングで塗装してからエナメルブラックでスミ入れを兼ねたウォッシングです。

仕上げに、着艦時に付くと思われるタイヤ跡を色鉛筆で書き込みました(^_^;)

白線はデカールでは太いと感じたので塗装で仕上げましたが、やたら手間の掛かるマスキングでした。

ついでにエレベーターの周辺もホワイトで縁取りしましたけど、完成したら全然見えなくてがっかりんこです(-_-;)いーんだ。べつに。

誘導灯のファイバーを植えて、LEDを仕込みます。

A ファイバーは0.25ミリを使いました。

誘導灯の位置に0.3ミリの穴を開け、極少量の瞬着で固定します。

内部のフレームに穴を開けて、ファイバーをまとめながら1箇所に集めています。

B ちょうどダボの位置に来てしまったり、フレームの位置に来てしまった場合は、神様のバカ!

と叫びながら削り取って、ファイバーを通して行きます。

下になるパーツと干渉しない様に、フレームの僅かな高さの中で取り回します(^_^;)

C LEDは、通常の3ミリを使ったら極小PICを使った意味がなくなってしまうので、チップ

を使いました。

綿棒の軸をカットして内部にLEDを入れ、ホットボンドで埋めてしまいます。

配線にもポリウレタン線を使っているので、超コンパクトな光源を作れました。

D これを5個並べて、ホットボンドで固定しています。

フレームに穴を開けて、そこからパイプへとファイバーを通し、まとめと遮光を両立させ

ています(^^♪

甲板の裏側の、僅かな空間にマイコンを仕込む事ができました(^^)/

そのままではチップLEDの光がダダ漏れとなりますので、アルミテープで遮光しています。

取り付け位置も一応ブラックで塗装しておいて、看板表面に光漏れしないようにしています。

これで流れる誘導灯が仕上がりました。

奥から船首側へと、5箇所の誘導灯が順番に点灯しています(^^♪

あんまり良く見えない部分の電飾なのですが、そんなところに手間を掛けるのが好きなんですね(^_^*)

この作品を見た方が、こんなところも電飾している事に気付いてくれたら、きっと面白いと感じてくれると思います。

そんなちょっとした遊びがボクのスタイルなのかも知れません(^_^*)なんてね。

翼端灯の電飾も加工してみました。

A 船尾下には、スタビライザーなのかウィングが付いていて、これまた光りやがります(-_-;)

薄いウィングパーツなので加工するのは危険度マックスなのですが、0.3ミリのラインチ

ゼルやBMCタガネを使って溝を彫り、0.25ミリのファイバーを埋めました。

ファイバーにテンションが掛からない様に、溝はカーブさせて彫っています。

少量の瞬着で仮止めしてからエポパテで埋めて成型しました。

ファイバーの先端は、ライターの火であぶって玉を作り、光が周辺に広がる様に工夫し

ています。

B ここまでイチイチ電源を引いてくるのがメンドクセーので、PICマイコン用の5Vから電源

を取っています(^_^;)

3ミリのグリーンLEDに、熱収縮テープを被せて収縮させ、先端を潰して袋状にします。

0.5ミリのピンバイスで2箇所の穴を開けて、そこへファイバーを差し込みました。

簡単にファイバー用の遮光が出来るので、最近のファイバー用の光源はこの方法で

作っています。

これでサブエンジン周りの電飾が終了しました(^^)/

キットのプロポーションを崩さずに電飾するのは大変でしたが、何とかイメージ通りに発光させる事が出来ました(^^♪

次回は甲板などの照明をご紹介したいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-08 00:18

コメント(4)

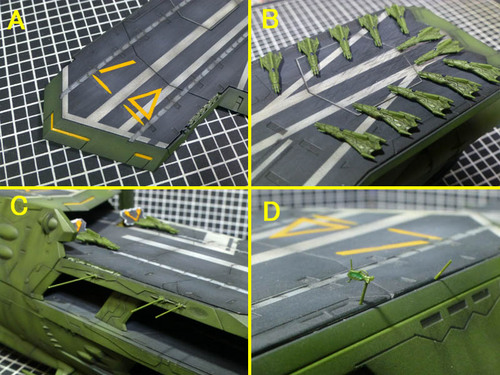

甲板の電飾 [バルグレイ 製作記]

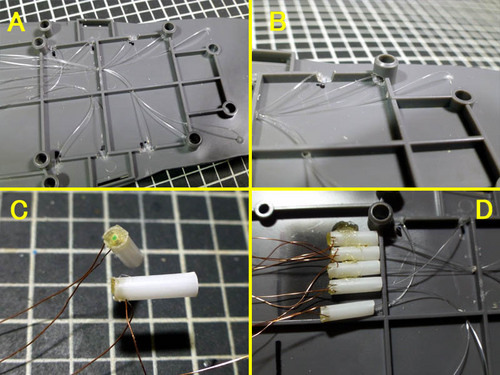

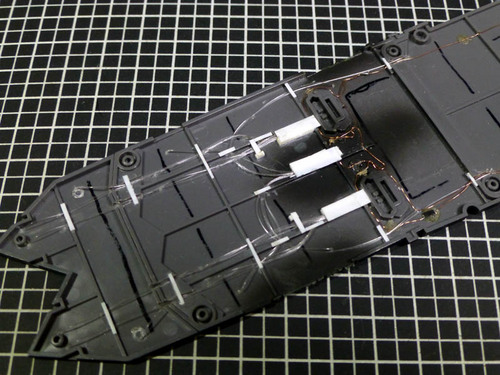

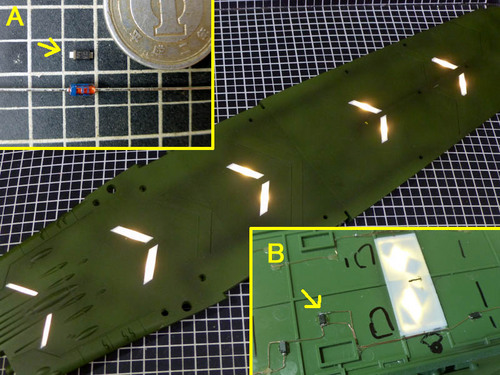

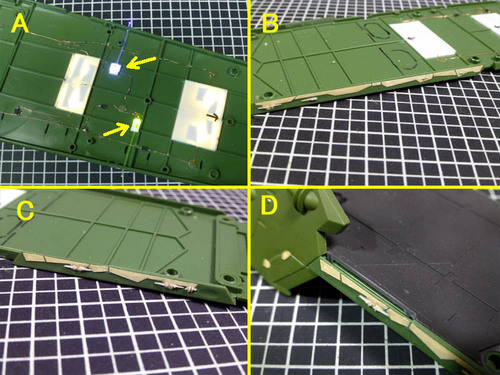

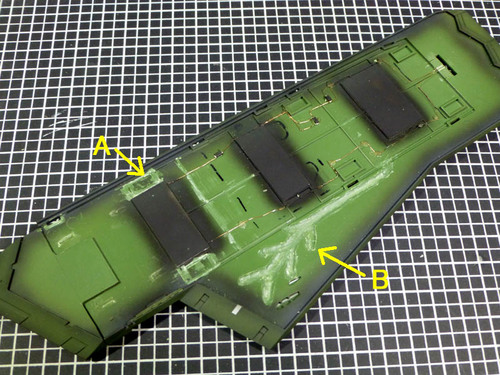

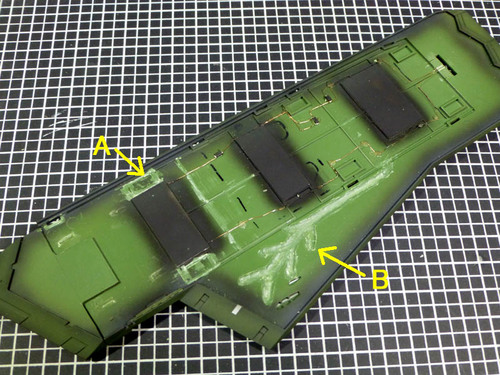

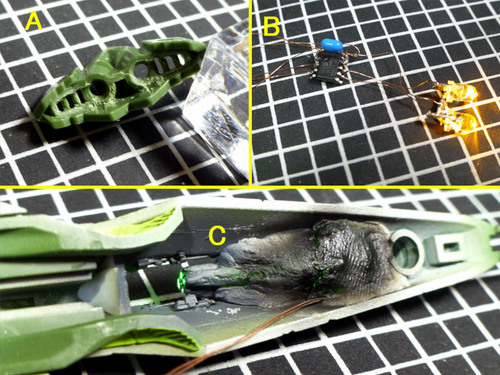

甲板の誘導灯や天井照明などの製作です。

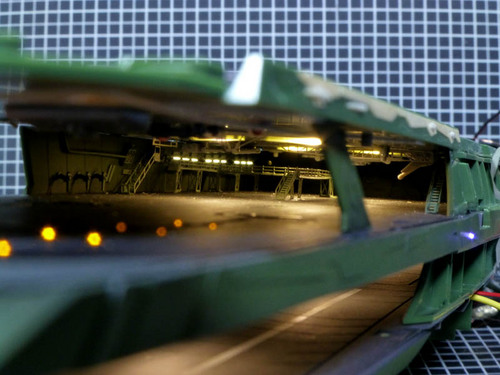

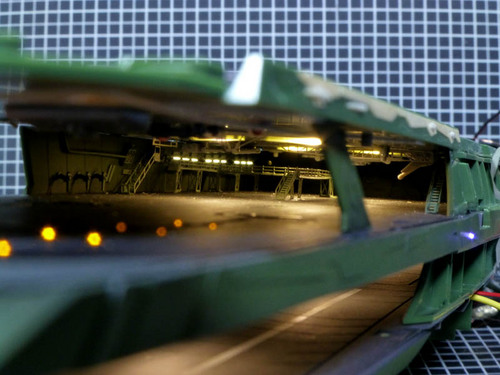

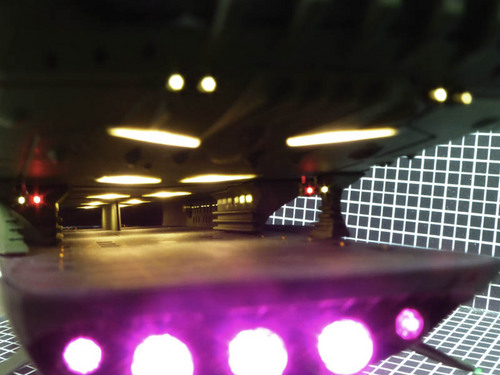

ガイペロン級は甲板が4層ありますが、組み上がると甲板は影になってしまうので真っ暗です(^_^;)

劇中では、かなり明るく描写されていますし、照明があった方がリアルに仕上がると思ったので、天井に照明を点けてみる事にしました。

A 天井に照明のための穴を開口しました。

設定には無いディテールですので、位置も形もオリジナルです(^_^*)

プラ板で簡単なディテールも加えて置きました。

B プラ板に電球色のチップLEDを取り付け、内部のフレームを利用して照明の部屋を

作ります。

照明の位置は、ちょうど良いフレームの位置を選んで開口しています。

C 内部のフレームが無いところでは、プラ板で壁を作って、照明のための部屋を作ってい

ます。

甲板はとても薄いので、フレームまで利用して空間を確保しないと照明が作れないです。

D 穴にはプラ板を被せて、光を分散させています。

LEDの光そのままですと、照明の真下だけ明るくなってしまいます。

照明が必要な天井は3層あるし、キット自体が照明を仕込むようには出来ていませんから、とっても手間が掛かる作業です(^_^;)

天井が薄いので、チップLEDじゃないと収まりません。

更に、CRDも付けなくてはならないのですが、シュデルグの時は内部を削って無理やり収めていました。

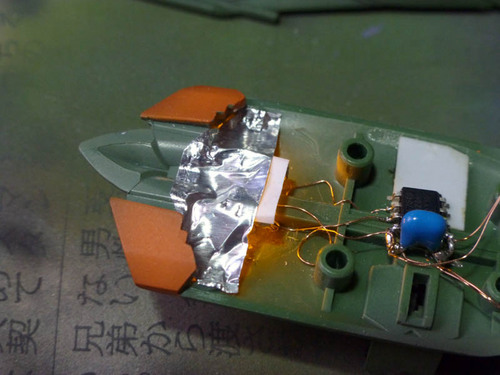

これが結構手間と時間がかかるので、今回はチップCRDを使ってみました。

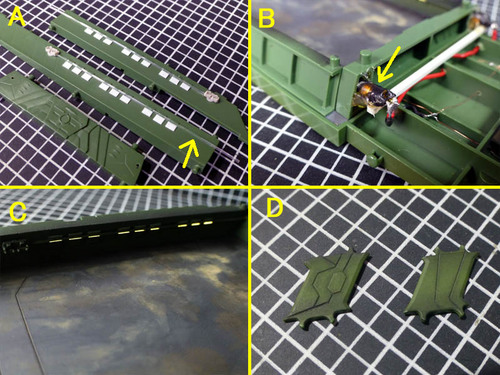

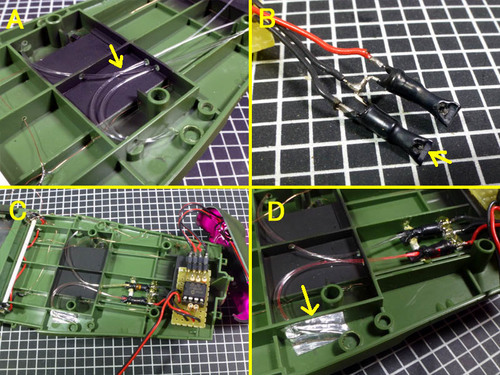

A 矢印のパーツがチップのCRDです。

通常のガラス封入タイプのものより小型で、高さも低いです(^^♪

小さいのでハンダ付けがやりにくいのですが、甲板の内部にそのまま収まります。

B 甲板内部には、ホットボンドで固定しています。

配線にはポリウレタン線を使っているので、2~3ミリの高さしかない甲板内でも余裕で

配線できました(^^♪

画像は第三甲板の下ですが、甲板は上に行く程薄くなってくるので、更に工作の難易度が高まります(+_+)

第一甲板の下(第二甲板の天井)にも照明を仕込みますが、ここはオープンデッキからも内部が見えますので、ディテールを加えてみました。

エレベーターの部分や、構造体、メンテナンス機器などを想定して、プラ材やエッチングパーツでディテールを加えています。

よほど覗き込まないと見えない部分ですが、照明が点くので手を抜けません(^_^*)

劇中でチラ見えする天井には何も無いのですが、イメージ優先でデコレーションしてみました。

塗装して、照明を点灯させてみました。

船体色で塗装してスミ入れ後、点灯させてみました(^^♪

第一甲板は長さも短くなって来ているので、照明は3つになっています(^_^;)

これだけでも、内部を照らし出すには充分な明るさになります。

天井照明は内部の見通しがよくなって、たぶんリアリティーも向上してくれると思いますが、恐ろしく手間が掛かるのでチョーメンドクセーです(^_^;)

作例じゃなかったら、たぶんやらなかったかも(^_^*)

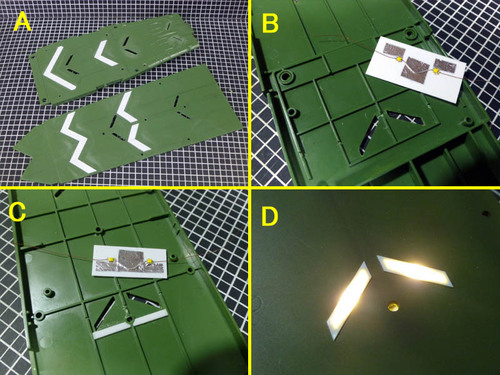

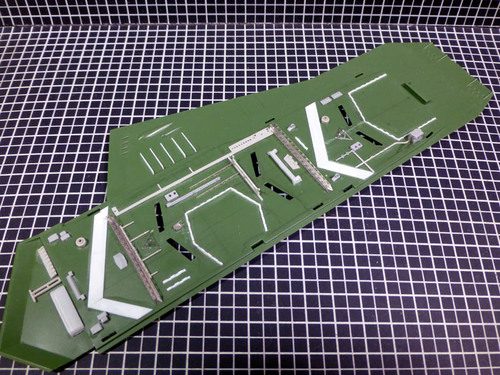

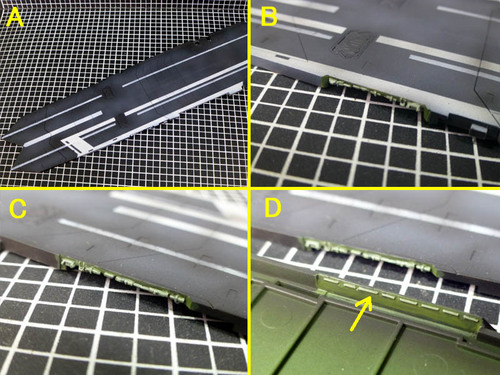

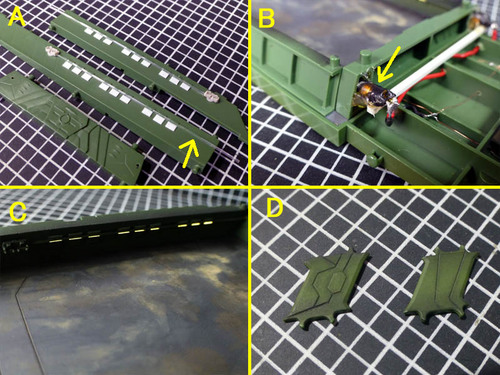

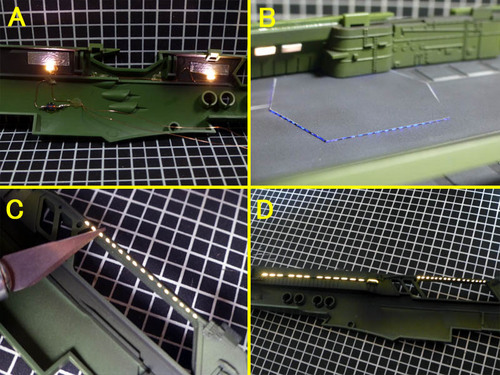

カタパルトには、簡単なディテールを加え、誘導灯を電飾します。

A プラペーパーを細切りにしたものを、V字の彫刻刀で切り離し、たくさんの矢印を作ります。

B カタパルトの溝にちょっとスキマを開けながら接着して、電磁カタパルトを再現しました。

簡単な工作ですが、スミ入れすると映えるので、オススメの改造です(^^)/

C ファイバーは0.25ミリを使って、少量の瞬着で固定して行きます。

ファイバーが通る部分は、予めフレームをカットしてあります。

D 綿棒の軸をカットしたパイプや、プラ板で抑えながらファイバーを集めています。

ファイバーに無理な力が掛からない様に、自然に曲げたいのですが、内部の空間が狭い

ので、どうしても急な角度で曲げなくてはいけません。

曲げた部分が光が漏れてしまうので、急に曲げたファイバーの光が弱くなります。

誘導灯の光の強さにムラが出来てしまうのですが、こればっかりは仕方がありませんね。

誘導灯にチップLEDを取り付け、表面を塗装します。

A 誘導灯の光源にもチップLEDを使います。

チップのCRDからイエローLEDを2個直列で繋いで光源にします。

B やはり綿棒の軸をカットしたパイプにチップLEDを取り付け、ファイバーを差し込んでい

ます。

LEDはホットボンドで固定して、ブラックを吹き付けて遮光して置きました。

文章にすると簡単そうですけど、これを4枚作るので面倒クセーったらありゃしない(+_+)

C ファイバーはちょっとだけ出した状態でカットしておき、塗装してしまいます。

エクストラダークシーグレーの下地にエナメルのニュートラルグレーでまだらに仕上げて

います。

ふき取りの方向を前後を意識してみました。

D 白線や電磁カタパルトをFS16440で塗装してから、ブラックやグレーを重ねて仕上げて

います。

つや消しでトップコートしてからファイバーをカットしました。

甲板は広くて間延びしやすいので、ランダムなムラを付けてあげるとリアルに仕上がると

思います。

甲板の側面にも、ディテールを加えています。

A 第三甲板の側面には、右は緑、左は紫の航行灯が光っています。

やはりチップLEDを取り付けて、0.5ミリのファイバーで発光させました。

黄緑色はチップLEDがあったのですが、紫色は良い発光色が手に入らなかったので、

白色LEDを塗装して紫色を作っています。

B 側面には、パネルラインを再現してみました。

プラペーパーを切り抜いて貼っただけです(^_^*)

一応、劇中でアップになったシーンを参考にしていますが、わからないところは勝手に

アレンジしています。

C 側面のディテールは第二と第三甲板の側面にあります。

アンテナが伸びている部分には、機銃パーツをカットしたものでディテールを加えてみま

した。

D 甲板の一部をカットして、キャットウォークを作っています。

側面のパーツも少しだけ削って、スキマを大きくしてあります。

劇中でもキャットウォークがアップになって描かれていますので、ここはぜひ追加して置

きたいポイントでした(^_^*)

キャットウォークには、更にディテールを加えています。

A 甲板の白線は、全て塗装で仕上げています。

キットにもデカールが付属していますが、色のイメージが違っていました(^_^*)

B 甲板を削ってできたくぼみに、メカを貼り付けています。

よく覚えていないのですが、確か1/700艦船パーツをカットして張り付けたと思います。

C 船体色で塗装してから、メカ部分を明灰緑色で筆塗りしています。

細かいディテールの追加ですけど、ここにメカがあると密度がアップしてくれると期待して

取り付けてみました(^_^;)

D キャットウォークのフチ部分には、クッションがあるだろうと想定したディテールを付けて

みました(^^♪

伸ばしランナーを貼り付けて、乾燥してから切れ目を入れて引き剥がす事で、

点々モールドを作っています。

第一、第二甲板には、黄色の他に白色の誘導灯も発光しています。

イエローだけでも大変なのに、白色のLEDも設置しなくてはなりませぬぞよ(-_-;)

やはりファイバーを植え、まとめながらLEDまで集めてきます。

第一甲板になると内部空間が2ミリ程になってしまうので、高さを抑えた工作は大変です(+_+)

それでも、何とかイエロー2個と白色1個のLEDを設置する事が出来ました。

甲板を塗装して、発光テストです。

光の強さにムラが出てしまいましたが、何とか誘導灯を発光させる事が出来ました(^^)/

本当は、誘導灯ひとつにチップLEDを1つ用意すれば、光ムラは軽減できるのですが、手間と時間を考えるとファイバーを使った方が断然楽チンです(^_^;)

今回はファイバーを使ってしまいましたが、電飾効果としては充分だと思います。

ここだけに時間を掛けるよりも、他の部分のディテールを工作した方が、結果として全体の仕上がりがアップすると思います(^^)/

電飾は面白くて、つい凝ってしまうのですが、作品全体の仕上がりの方が大切ですよね(^_^*)

次回は壁の照明とメインエンジンの製作をご紹介したいと思いまーす(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ガイペロン級は甲板が4層ありますが、組み上がると甲板は影になってしまうので真っ暗です(^_^;)

劇中では、かなり明るく描写されていますし、照明があった方がリアルに仕上がると思ったので、天井に照明を点けてみる事にしました。

A 天井に照明のための穴を開口しました。

設定には無いディテールですので、位置も形もオリジナルです(^_^*)

プラ板で簡単なディテールも加えて置きました。

B プラ板に電球色のチップLEDを取り付け、内部のフレームを利用して照明の部屋を

作ります。

照明の位置は、ちょうど良いフレームの位置を選んで開口しています。

C 内部のフレームが無いところでは、プラ板で壁を作って、照明のための部屋を作ってい

ます。

甲板はとても薄いので、フレームまで利用して空間を確保しないと照明が作れないです。

D 穴にはプラ板を被せて、光を分散させています。

LEDの光そのままですと、照明の真下だけ明るくなってしまいます。

照明が必要な天井は3層あるし、キット自体が照明を仕込むようには出来ていませんから、とっても手間が掛かる作業です(^_^;)

天井が薄いので、チップLEDじゃないと収まりません。

更に、CRDも付けなくてはならないのですが、シュデルグの時は内部を削って無理やり収めていました。

これが結構手間と時間がかかるので、今回はチップCRDを使ってみました。

A 矢印のパーツがチップのCRDです。

通常のガラス封入タイプのものより小型で、高さも低いです(^^♪

小さいのでハンダ付けがやりにくいのですが、甲板の内部にそのまま収まります。

B 甲板内部には、ホットボンドで固定しています。

配線にはポリウレタン線を使っているので、2~3ミリの高さしかない甲板内でも余裕で

配線できました(^^♪

画像は第三甲板の下ですが、甲板は上に行く程薄くなってくるので、更に工作の難易度が高まります(+_+)

第一甲板の下(第二甲板の天井)にも照明を仕込みますが、ここはオープンデッキからも内部が見えますので、ディテールを加えてみました。

エレベーターの部分や、構造体、メンテナンス機器などを想定して、プラ材やエッチングパーツでディテールを加えています。

よほど覗き込まないと見えない部分ですが、照明が点くので手を抜けません(^_^*)

劇中でチラ見えする天井には何も無いのですが、イメージ優先でデコレーションしてみました。

塗装して、照明を点灯させてみました。

船体色で塗装してスミ入れ後、点灯させてみました(^^♪

第一甲板は長さも短くなって来ているので、照明は3つになっています(^_^;)

これだけでも、内部を照らし出すには充分な明るさになります。

天井照明は内部の見通しがよくなって、たぶんリアリティーも向上してくれると思いますが、恐ろしく手間が掛かるのでチョーメンドクセーです(^_^;)

作例じゃなかったら、たぶんやらなかったかも(^_^*)

カタパルトには、簡単なディテールを加え、誘導灯を電飾します。

A プラペーパーを細切りにしたものを、V字の彫刻刀で切り離し、たくさんの矢印を作ります。

B カタパルトの溝にちょっとスキマを開けながら接着して、電磁カタパルトを再現しました。

簡単な工作ですが、スミ入れすると映えるので、オススメの改造です(^^)/

C ファイバーは0.25ミリを使って、少量の瞬着で固定して行きます。

ファイバーが通る部分は、予めフレームをカットしてあります。

D 綿棒の軸をカットしたパイプや、プラ板で抑えながらファイバーを集めています。

ファイバーに無理な力が掛からない様に、自然に曲げたいのですが、内部の空間が狭い

ので、どうしても急な角度で曲げなくてはいけません。

曲げた部分が光が漏れてしまうので、急に曲げたファイバーの光が弱くなります。

誘導灯の光の強さにムラが出来てしまうのですが、こればっかりは仕方がありませんね。

誘導灯にチップLEDを取り付け、表面を塗装します。

A 誘導灯の光源にもチップLEDを使います。

チップのCRDからイエローLEDを2個直列で繋いで光源にします。

B やはり綿棒の軸をカットしたパイプにチップLEDを取り付け、ファイバーを差し込んでい

ます。

LEDはホットボンドで固定して、ブラックを吹き付けて遮光して置きました。

文章にすると簡単そうですけど、これを4枚作るので面倒クセーったらありゃしない(+_+)

C ファイバーはちょっとだけ出した状態でカットしておき、塗装してしまいます。

エクストラダークシーグレーの下地にエナメルのニュートラルグレーでまだらに仕上げて

います。

ふき取りの方向を前後を意識してみました。

D 白線や電磁カタパルトをFS16440で塗装してから、ブラックやグレーを重ねて仕上げて

います。

つや消しでトップコートしてからファイバーをカットしました。

甲板は広くて間延びしやすいので、ランダムなムラを付けてあげるとリアルに仕上がると

思います。

甲板の側面にも、ディテールを加えています。

A 第三甲板の側面には、右は緑、左は紫の航行灯が光っています。

やはりチップLEDを取り付けて、0.5ミリのファイバーで発光させました。

黄緑色はチップLEDがあったのですが、紫色は良い発光色が手に入らなかったので、

白色LEDを塗装して紫色を作っています。

B 側面には、パネルラインを再現してみました。

プラペーパーを切り抜いて貼っただけです(^_^*)

一応、劇中でアップになったシーンを参考にしていますが、わからないところは勝手に

アレンジしています。

C 側面のディテールは第二と第三甲板の側面にあります。

アンテナが伸びている部分には、機銃パーツをカットしたものでディテールを加えてみま

した。

D 甲板の一部をカットして、キャットウォークを作っています。

側面のパーツも少しだけ削って、スキマを大きくしてあります。

劇中でもキャットウォークがアップになって描かれていますので、ここはぜひ追加して置

きたいポイントでした(^_^*)

キャットウォークには、更にディテールを加えています。

A 甲板の白線は、全て塗装で仕上げています。

キットにもデカールが付属していますが、色のイメージが違っていました(^_^*)

B 甲板を削ってできたくぼみに、メカを貼り付けています。

よく覚えていないのですが、確か1/700艦船パーツをカットして張り付けたと思います。

C 船体色で塗装してから、メカ部分を明灰緑色で筆塗りしています。

細かいディテールの追加ですけど、ここにメカがあると密度がアップしてくれると期待して

取り付けてみました(^_^;)

D キャットウォークのフチ部分には、クッションがあるだろうと想定したディテールを付けて

みました(^^♪

伸ばしランナーを貼り付けて、乾燥してから切れ目を入れて引き剥がす事で、

点々モールドを作っています。

第一、第二甲板には、黄色の他に白色の誘導灯も発光しています。

イエローだけでも大変なのに、白色のLEDも設置しなくてはなりませぬぞよ(-_-;)

やはりファイバーを植え、まとめながらLEDまで集めてきます。

第一甲板になると内部空間が2ミリ程になってしまうので、高さを抑えた工作は大変です(+_+)

それでも、何とかイエロー2個と白色1個のLEDを設置する事が出来ました。

甲板を塗装して、発光テストです。

光の強さにムラが出てしまいましたが、何とか誘導灯を発光させる事が出来ました(^^)/

本当は、誘導灯ひとつにチップLEDを1つ用意すれば、光ムラは軽減できるのですが、手間と時間を考えるとファイバーを使った方が断然楽チンです(^_^;)

今回はファイバーを使ってしまいましたが、電飾効果としては充分だと思います。

ここだけに時間を掛けるよりも、他の部分のディテールを工作した方が、結果として全体の仕上がりがアップすると思います(^^)/

電飾は面白くて、つい凝ってしまうのですが、作品全体の仕上がりの方が大切ですよね(^_^*)

次回は壁の照明とメインエンジンの製作をご紹介したいと思いまーす(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-11 00:18

コメント(6)

壁の照明など [バルグレイ 製作記]

各層の壁にも照明を設置します。

各階層の壁にも、ズラリと並んだ照明が点いています。

こちらは劇中でも描写されていますので、綺麗に点灯させたいのですが、こんなにたくさんの光を電飾するのは大変ですよね(^_^;)

まずは第四甲板の壁の照明を点灯させてみます(^^)/

A 第四甲板にのみ後方に部屋があって、窓らしき光があります。

外側はくぼんでいますが、内部にはある程度の空間がありますので、内部にLEDを

点灯させて、窓を開口すれば光る窓が作れそうです。

B 部屋の内部にアルミシールを貼り付けて、一番奥に電球色LEDを取り付けました。

このLEDの先端に穴を開け、0.75ミリの光ファイバーを差し込んであります。

光ファイバーは部屋の反対側から外へ出て行き、壁に接着しておきました。

C 塗装後に、ナイフでコリコリして塗装を剥がします。

剥がした部分だけ光が漏れだして発光してくれますので、好きな間隔でいくらでも

照明を点ける事が出来ます(^^♪

D 開口した小部屋の窓には、0.3ミリのプラ板を貼り付けて、光を拡散させています。

ファイバーにキズを付けた発光も、綺麗に光ってくれました(^^)/

ちなみに、キズはLEDに近い方は細く、遠くなる程太くして光量を調整しています。

たった1個のLEDで、窓の光を全て点灯させるためのアイディアですが、ガイペロン級は甲板と床しか無いので、出来るだけ少ないLEDで効果的な照明を作るためには、色々と工夫が必要になります(^^♪

天井や壁の照明がカタパルトを照らし出し、ちょっと良い雰囲気になりました(^_^*)

照明を電球色に統一したのもノスタルジックな雰囲気に貢献してくれたのかも知れません。

第四甲板は着艦専用らしいので、明るくないと危ないですしね(^_^*)

第三甲板の壁にも、同様の方法で照明を点けています。

A 壁を軽くデコレートして、ファイバーを瞬着で接着しました。

ファイバーは奥の壁を貫通して裏側まで通してあります。

B 熱収縮チューブで遮光した電球色LEDへ差し込んで固定しました。

ちょっと高さが合わなかったので、2ミリのプラ角棒を通して、そこへ固定しています。

C 塗装してからコリコリ法で綺麗に並んだ照明が点灯しました(^^)/

第三甲板はメンテナンスや武装の部屋と仮定しましたので、床はオイルなどで汚れて

います(^_^*)

D 第三甲板の先にのみ、両脇に柱がありますが、キットでは何もモールドが入っていま

せんので、スジ彫りなどを加えています。

意外とこういった細かい部分って目が行くんですよね(^_^*)

第三甲板はメンテナンス専用の甲板と仮定して、ちょっと遊びました(^_^*)

A 甲板はとてつもなく広いので、ある程度高いところから見える場所が欲しいと考えました。

また、スクランブル時に一斉に出撃する場合、反対側へ行くのも大変なので、空中廊下

的な通路があると便利だなーと思いました(^_^*)

プラ板にエッチングパーツを組み合わせて、ちょっとした回廊を作ってみました。

B 階段なども取り付けて塗装し、置いてみた感じです。

手前側からしか見えないので、影になる側の手すりを無くしてみたり、暗くて見えなくなる

部分は省略したりしています。

C 天井には、メンテナンスのための機器を取り付けてみました。

やはり手前からしか見えないので、パーツが重なり合わない様に配置しています。

そのためスカスカな貼り付け具合に見えますが、これくらいの追加で充分な効果になって

くれる・・・ハズ(;一_一)

D 塗装してスミ入れもしました。

天井の照明は2箇所しかありませんが、手前にもうひとつ作ると綺麗なシルエットが

出ないので、あえて省略しています。

実際に点灯させてみると、あら。いーんでないかい(^^♪

余計なディテールを省略したり、奥に暗い部分を作る事で構造物を浮き上がらせたり、機器を重ならない様に配置した効果が出てくれたみたいです(^^)/

まだ艦載機は製作していませんのでガラーンとしていますが、活気に溢れた甲板に仕上げられそうです(^^♪

まぁ、どーせ覗かないと見えないところなので、ヘタすると気付いてもらえない場所なんですけどね(^_^*)

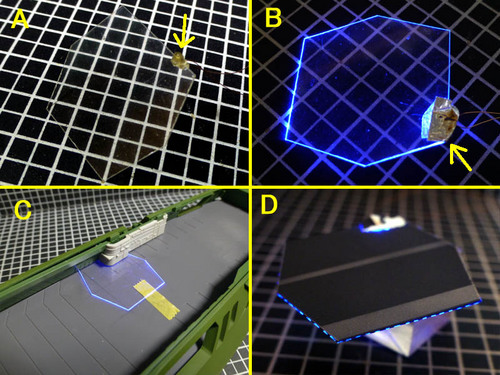

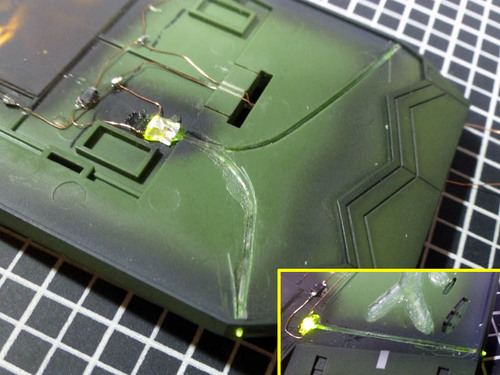

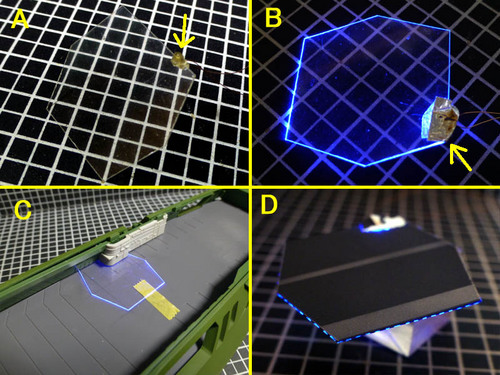

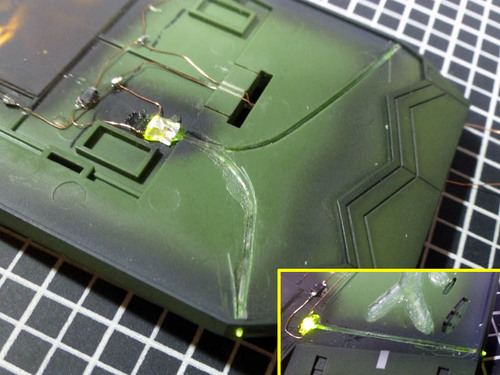

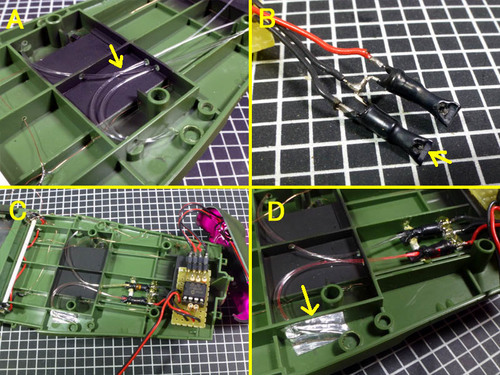

第二甲板には、第一甲板へと揚がるエレベーターがあります。

「どーせ気付いてもらえない部分 - PARTⅡ」として、エレベータも電飾してみました(^^)/

元々は、上下するエレベーターの周辺に人が近付いたら危険でしょ?的な発想です。

A 0.3ミリの透明プラ板を六角形に切り出し、断面にブルーのチップLEDを

取り付けました。

LEDは接着が効かないので、ホットボンドで固定しています。

B 点灯させると、光は表面を素通りして断面から出てきます。

この現象を利用して、エレベーターのエッジ部分だけを点灯させようという計画です。

C LEDを取り付けた部分は、ちょうど拡張した内部構造物の下に隠れます。

エレベーターのエッジ部分だけが見えるので好都合です(^^♪

どうやって上下に動くのか?なんて、疑問を持ってはイケナイ部分になります(^_^*)

D 塗装して、エッジ部分をコリコリ削って点々に発光させました。

光ファイバーじゃないと出来ない程、細かい発光を作る事ができます(^^)/

この方法は他にも色々と応用できそうですね。

第二甲板の壁にも照明を点けて行きました。

A 右側の壁には三連のダボがあり、ちょうど照明っぽく開口部分があります。

内部に横が光るチップLEDを取り付け、アルミテープで反射させて発光させる方法に

しました。

B 穴の表面にはプラ板を貼り付けて、光を分散させています。

この画像はちょうどエレベーターの塗装中ですね(^_^*)

C 左側の壁にも今までと同様にファイバーを通して、ナイフでコリコリ大作戦で発光させて

います(^_^*)

オープンデッキの上にも、小さな照明がたくさん点いていて、劇中でも確認出来ます。

ここは幅が無いので、0.5ミリのファイバーを通し、やはりコリコリの術で発光させました。

D 完成した左側照明です。

小さな照明がズラリと並んで、劇中の様子に近付いてくれたと思い込んでいます(^^♪

第二甲板はオープンデッキから覗き込めるので、照明の効果も大きい部分だと思います

第一甲板を塗装しました。

第一甲板にも、キャットウォークを設置しています。

アングルドデッキにもありそうなのですが、外観を崩してしまいそうなので止めました。

白線は全て塗装で仕上げてあります。

エナメルでスジ状の汚しを加えている点も同じですが、このあとで後部に着艦時に出来たタイヤ跡を書き込んでいます。

たぶん第一甲板も着艦に使う事があるだろうと思います(^_^;)

第一甲板は他の甲板よりも薄くて、内部はほとんど空間がありません。

A キットのダボやフレームを削り取って、天井照明や誘導灯ファイバーの通り道を確保して

います。

チップのCRDが威力を発揮してくれています(^^)/

B アングルドデッキの誘導灯もファイバーですけど、急に折れてしまわない様にパーツを

削って空間を作っています。

パーツの裏側に抜けてしまうギリギリまで削って、空間を確保しました。

第一甲板が一番難易度が高い工作になりますが、今回は更にICCSやデバッケの噴射光も再現してみました。

A 誘導灯のLEDを、わざわざ艦橋の近くに設置して、甲板に開けた穴から光らせます。

この光を利用して、現用空母にあるICCS(カタパルト管制室:通称バブル)を発光させ

ました(^^♪

片面だけ塗装した透明プラ板を被せるだけで完成です(^_^;)

劇中でも、バブルから覗いた発艦風景が描写されていて、メッチャカッコ良かったので

再現してみました。

B 天井照明のプラ板BOXに穴を開けて、ファイバーを甲板表面まで持ってきました。

先を曲げて断面の方向を変えて、デバッケの噴射口を光らせたいと思います。

C デバッケの方は、機体の下に溝を彫ってファイバーが収まる部分を作っただけです。

D いかにもデバッケが噴射しているように見えますが、天上照明の光です(^_^*)

この噴射口の発光はシュデルグでもやりたかったのですが、時間が無くて出来ません

でした(+_+)艦載機がスヌーカだったしね

ジルさんのバルグレイで工作されていましたので、ボクもやってみた工作です(^_^*)

ICCSもデバッケの噴射も、LEDの追加無しで電飾しています。

薄い甲板に余計な追加工作を極力しないで、効果的な電飾をする工夫が必要でした。

もし、これらにLEDの追加が必要なら、工作しなかったと思います。

でも、甲板のエッジにある警告灯はLEDを使わないと無理。(-_-;)

パーツに溝を彫って、0.5ミリのファイバーを埋め、黄緑色のチップLEDで光らせています。

実はこの警告灯を点滅させようと考えていたのですが、超小型のチップPICでも高さオーバーでした。

パーツを削れば納める事は出来そうでしたが、劇中では点滅していないし、5Vの電源を引いてこなくてはならないので断念しました(^_^;)

第一甲板の電飾終了です。

パーツを見た時、コレを電飾できるのか?と思いましたが、何とかなるもんですね(^_^*)

一番上の甲板なので、他よりも見られる機会の多い甲板です。

まだ細部の塗装が残っていますので完成ではありませんが、ここまでの工作量からすると完成しちゃった気分になりますね(^_^*)

次回はメインエンジンと細部の工作をご紹介します(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

各階層の壁にも、ズラリと並んだ照明が点いています。

こちらは劇中でも描写されていますので、綺麗に点灯させたいのですが、こんなにたくさんの光を電飾するのは大変ですよね(^_^;)

まずは第四甲板の壁の照明を点灯させてみます(^^)/

A 第四甲板にのみ後方に部屋があって、窓らしき光があります。

外側はくぼんでいますが、内部にはある程度の空間がありますので、内部にLEDを

点灯させて、窓を開口すれば光る窓が作れそうです。

B 部屋の内部にアルミシールを貼り付けて、一番奥に電球色LEDを取り付けました。

このLEDの先端に穴を開け、0.75ミリの光ファイバーを差し込んであります。

光ファイバーは部屋の反対側から外へ出て行き、壁に接着しておきました。

C 塗装後に、ナイフでコリコリして塗装を剥がします。

剥がした部分だけ光が漏れだして発光してくれますので、好きな間隔でいくらでも

照明を点ける事が出来ます(^^♪

D 開口した小部屋の窓には、0.3ミリのプラ板を貼り付けて、光を拡散させています。

ファイバーにキズを付けた発光も、綺麗に光ってくれました(^^)/

ちなみに、キズはLEDに近い方は細く、遠くなる程太くして光量を調整しています。

たった1個のLEDで、窓の光を全て点灯させるためのアイディアですが、ガイペロン級は甲板と床しか無いので、出来るだけ少ないLEDで効果的な照明を作るためには、色々と工夫が必要になります(^^♪

天井や壁の照明がカタパルトを照らし出し、ちょっと良い雰囲気になりました(^_^*)

照明を電球色に統一したのもノスタルジックな雰囲気に貢献してくれたのかも知れません。

第四甲板は着艦専用らしいので、明るくないと危ないですしね(^_^*)

第三甲板の壁にも、同様の方法で照明を点けています。

A 壁を軽くデコレートして、ファイバーを瞬着で接着しました。

ファイバーは奥の壁を貫通して裏側まで通してあります。

B 熱収縮チューブで遮光した電球色LEDへ差し込んで固定しました。

ちょっと高さが合わなかったので、2ミリのプラ角棒を通して、そこへ固定しています。

C 塗装してからコリコリ法で綺麗に並んだ照明が点灯しました(^^)/

第三甲板はメンテナンスや武装の部屋と仮定しましたので、床はオイルなどで汚れて

います(^_^*)

D 第三甲板の先にのみ、両脇に柱がありますが、キットでは何もモールドが入っていま

せんので、スジ彫りなどを加えています。

意外とこういった細かい部分って目が行くんですよね(^_^*)

第三甲板はメンテナンス専用の甲板と仮定して、ちょっと遊びました(^_^*)

A 甲板はとてつもなく広いので、ある程度高いところから見える場所が欲しいと考えました。

また、スクランブル時に一斉に出撃する場合、反対側へ行くのも大変なので、空中廊下

的な通路があると便利だなーと思いました(^_^*)

プラ板にエッチングパーツを組み合わせて、ちょっとした回廊を作ってみました。

B 階段なども取り付けて塗装し、置いてみた感じです。

手前側からしか見えないので、影になる側の手すりを無くしてみたり、暗くて見えなくなる

部分は省略したりしています。

C 天井には、メンテナンスのための機器を取り付けてみました。

やはり手前からしか見えないので、パーツが重なり合わない様に配置しています。

そのためスカスカな貼り付け具合に見えますが、これくらいの追加で充分な効果になって

くれる・・・ハズ(;一_一)

D 塗装してスミ入れもしました。

天井の照明は2箇所しかありませんが、手前にもうひとつ作ると綺麗なシルエットが

出ないので、あえて省略しています。

実際に点灯させてみると、あら。いーんでないかい(^^♪

余計なディテールを省略したり、奥に暗い部分を作る事で構造物を浮き上がらせたり、機器を重ならない様に配置した効果が出てくれたみたいです(^^)/

まだ艦載機は製作していませんのでガラーンとしていますが、活気に溢れた甲板に仕上げられそうです(^^♪

まぁ、どーせ覗かないと見えないところなので、ヘタすると気付いてもらえない場所なんですけどね(^_^*)

第二甲板には、第一甲板へと揚がるエレベーターがあります。

「どーせ気付いてもらえない部分 - PARTⅡ」として、エレベータも電飾してみました(^^)/

元々は、上下するエレベーターの周辺に人が近付いたら危険でしょ?的な発想です。

A 0.3ミリの透明プラ板を六角形に切り出し、断面にブルーのチップLEDを

取り付けました。

LEDは接着が効かないので、ホットボンドで固定しています。

B 点灯させると、光は表面を素通りして断面から出てきます。

この現象を利用して、エレベーターのエッジ部分だけを点灯させようという計画です。

C LEDを取り付けた部分は、ちょうど拡張した内部構造物の下に隠れます。

エレベーターのエッジ部分だけが見えるので好都合です(^^♪

どうやって上下に動くのか?なんて、疑問を持ってはイケナイ部分になります(^_^*)

D 塗装して、エッジ部分をコリコリ削って点々に発光させました。

光ファイバーじゃないと出来ない程、細かい発光を作る事ができます(^^)/

この方法は他にも色々と応用できそうですね。

第二甲板の壁にも照明を点けて行きました。

A 右側の壁には三連のダボがあり、ちょうど照明っぽく開口部分があります。

内部に横が光るチップLEDを取り付け、アルミテープで反射させて発光させる方法に

しました。

B 穴の表面にはプラ板を貼り付けて、光を分散させています。

この画像はちょうどエレベーターの塗装中ですね(^_^*)

C 左側の壁にも今までと同様にファイバーを通して、ナイフでコリコリ大作戦で発光させて

います(^_^*)

オープンデッキの上にも、小さな照明がたくさん点いていて、劇中でも確認出来ます。

ここは幅が無いので、0.5ミリのファイバーを通し、やはりコリコリの術で発光させました。

D 完成した左側照明です。

小さな照明がズラリと並んで、劇中の様子に近付いてくれたと思い込んでいます(^^♪

第二甲板はオープンデッキから覗き込めるので、照明の効果も大きい部分だと思います

第一甲板を塗装しました。

第一甲板にも、キャットウォークを設置しています。

アングルドデッキにもありそうなのですが、外観を崩してしまいそうなので止めました。

白線は全て塗装で仕上げてあります。

エナメルでスジ状の汚しを加えている点も同じですが、このあとで後部に着艦時に出来たタイヤ跡を書き込んでいます。

たぶん第一甲板も着艦に使う事があるだろうと思います(^_^;)

第一甲板は他の甲板よりも薄くて、内部はほとんど空間がありません。

A キットのダボやフレームを削り取って、天井照明や誘導灯ファイバーの通り道を確保して

います。

チップのCRDが威力を発揮してくれています(^^)/

B アングルドデッキの誘導灯もファイバーですけど、急に折れてしまわない様にパーツを

削って空間を作っています。

パーツの裏側に抜けてしまうギリギリまで削って、空間を確保しました。

第一甲板が一番難易度が高い工作になりますが、今回は更にICCSやデバッケの噴射光も再現してみました。

A 誘導灯のLEDを、わざわざ艦橋の近くに設置して、甲板に開けた穴から光らせます。

この光を利用して、現用空母にあるICCS(カタパルト管制室:通称バブル)を発光させ

ました(^^♪

片面だけ塗装した透明プラ板を被せるだけで完成です(^_^;)

劇中でも、バブルから覗いた発艦風景が描写されていて、メッチャカッコ良かったので

再現してみました。

B 天井照明のプラ板BOXに穴を開けて、ファイバーを甲板表面まで持ってきました。

先を曲げて断面の方向を変えて、デバッケの噴射口を光らせたいと思います。

C デバッケの方は、機体の下に溝を彫ってファイバーが収まる部分を作っただけです。

D いかにもデバッケが噴射しているように見えますが、天上照明の光です(^_^*)

この噴射口の発光はシュデルグでもやりたかったのですが、時間が無くて出来ません

でした(+_+)艦載機がスヌーカだったしね

ジルさんのバルグレイで工作されていましたので、ボクもやってみた工作です(^_^*)

ICCSもデバッケの噴射も、LEDの追加無しで電飾しています。

薄い甲板に余計な追加工作を極力しないで、効果的な電飾をする工夫が必要でした。

もし、これらにLEDの追加が必要なら、工作しなかったと思います。

でも、甲板のエッジにある警告灯はLEDを使わないと無理。(-_-;)

パーツに溝を彫って、0.5ミリのファイバーを埋め、黄緑色のチップLEDで光らせています。

実はこの警告灯を点滅させようと考えていたのですが、超小型のチップPICでも高さオーバーでした。

パーツを削れば納める事は出来そうでしたが、劇中では点滅していないし、5Vの電源を引いてこなくてはならないので断念しました(^_^;)

第一甲板の電飾終了です。

パーツを見た時、コレを電飾できるのか?と思いましたが、何とかなるもんですね(^_^*)

一番上の甲板なので、他よりも見られる機会の多い甲板です。

まだ細部の塗装が残っていますので完成ではありませんが、ここまでの工作量からすると完成しちゃった気分になりますね(^_^*)

次回はメインエンジンと細部の工作をご紹介します(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-12 21:13

コメント(2)

船体の完成 [バルグレイ 製作記]

メインエンジン、艦載機、細部の仕上げを行い、バルグレイの完成です(^^)/

メインエンジンも、もちろん電飾します(^^♪

シュデルグと同じ工作になりますが、今回は更に誘導ビームを加えてみました。

A メインエンジンも噴射口が透明パーツになっています。

3ミリのピンク色LEDを取り付けますが、照射角が30°と狭いので、噴射口全体を照らす

ように、プラ板を挟んでリーチを持たせています。

B 点灯させてみました(^^♪

噴射口全体に光が当って、シメシメです。

C 今回は更に電球色のLEDを追加して、内部にファイバーを引き回しています。

D パーツの下にちょっとしたランプがモールドされていますので、これを誘導ビームと仮定

して、点灯させてみました(^_^;)

こちらもPICマイコンでほわーんと明減させてみましたけど、0.25ミリのファイバーなので、

あんまり良くわかんないです(+_+)

噴射光は、PICマイコンで明減させてリアリティーを持たせました。

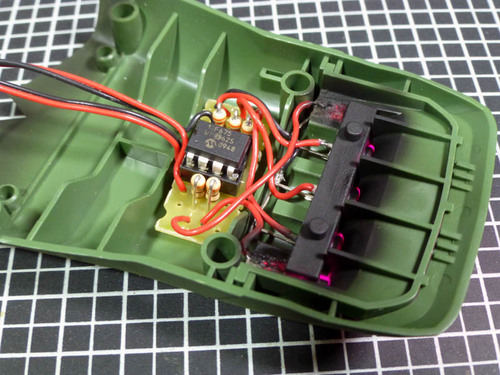

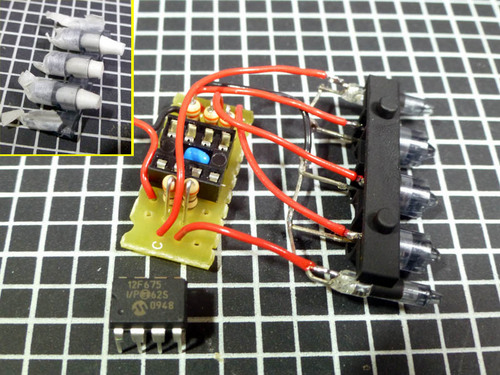

A PIC12F675を1個使って、メインエンジンの明減と誘導ビームの明減、それと第四甲板

の警告灯の交互点滅を制御しています。

それぞれタイミングが違っているのですが、擬似的にマルチタスク処理させるプログラムを

組んで、1個のPICで済ませています(^_^)v

エンジンパーツは最終的な結線が済んでから取り付けたいので、4Pのコネクタで取り外し

可能にして置きました。

また、警告灯用に赤と電球色のLEDを付け足しています。

B 警告灯が付く柱は、裏に肉ヌキ穴が開いていますので、パテ埋めしました。

どーせ良く見えない部分ですので、100均のパテで塞いでいます(^_^*)

C 警告灯はランプが2つ並んでいますので、0.5ミリの穴をあけてファイバーを2本通し

ました。

D ファイバーはランプの裏から船体内部へと引き込んでいます。

後程点灯させながら塗装して、ファイバー自体の光漏れを遮光しています。

警告灯は、赤と電球色で交互に点滅します。

A 内部には既に天井照明用の改造が加えられているので、ちょっとした

スペースを有効に使ってファイバーを通して行きます。

B LEDには熱収縮チューブを被せてコンパクトに遮光しています。

熱収縮チューブを使うとLEDのオシリ側もたたみ込んで遮光できるし、今回の様なファイ

バーを2本しか使わない場合は、先を閉じて穴に差し込めば省スペースで遮光できるの

で重宝しています(^^♪

C マイコン基盤を取り付け、LEDやファイバーを接続しました。

狭いスペースでも、何とか回路を収める事ができました。

D ファイバーからは、僅かですが光が漏れます(^_^*)

パーツの合わせ目から光が見えてしまうので、アルミテープで遮光して置きました。

交互点滅の様子は、動画にすればわかり易いのですが、ちょっと時間が無いのでアニメーションGIFで再現して

みました。

こんな感じで交互点滅しているので、エンジンの噴射や誘導ビームなどと合わせて、後ろから見た様子は光が動く楽しい様相になっています(^^♪

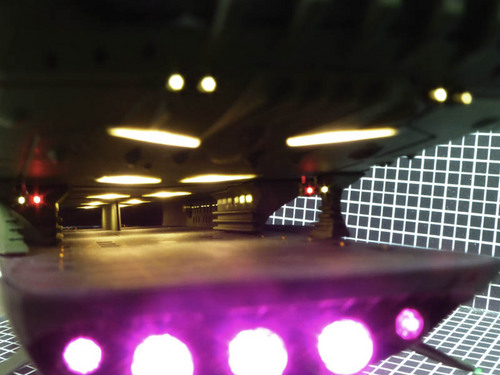

第四甲板を後ろからみたの図。

天井照明や壁の照明に加えて、様々な電飾が光って賑やかです(^_^*)

特に、天井照明は滑走路を照らし出してくれて臨場感がアップしてくれる効果を出してくれたと思います。

細部のディテールアップもしてみました。

A 第四甲板の先端には、目立つ合わせ目が出来ます。

これは設定にはありませんので、パテ埋めしました(^^♪

B オープンデッキの壁は結構厚いのですが、ディテールが全く無いので寂しいです。

伸ばしランナーを接着して、乾燥してから切れ目を入れて交互に剥がし、点々を作って

みました。

三角のモールドを入れたり、エッチングパーツも使ってディテールアップしています。

C 4連ビームは、先端をちょっぴりカットして、0.3ミリの銃口を開けてみました。

D 第二甲板の右側側面にも、設定に無い合わせ目が出来ます。

パテで埋めて、設定通りの長方形のへこみを作ってみました。

船体側面には、パネルラインをスジ彫りしています。

キットでは、船体の側面にディテールが少なくて間延びしています(-_-;)

設定資料にあったイラストを参考に、スジ彫りを加えてみました。

砲塔が付く部分には、プラ板を貼り付けてカサ揚げしていたりします(^^♪

スジ彫りは技術が要るし、ちょっと面倒な作業ですけど、密度感がアップしてとても効果的です(^^)/

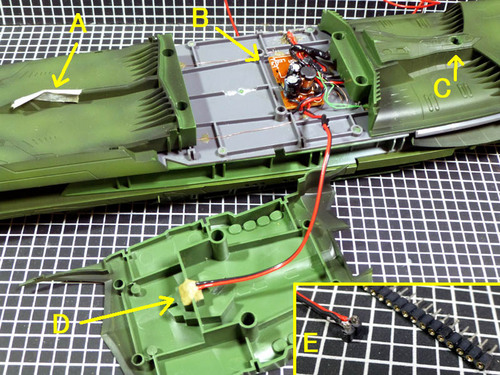

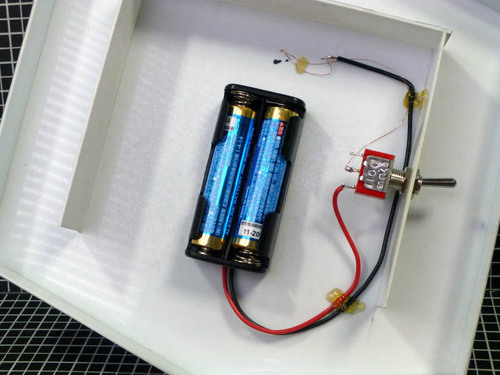

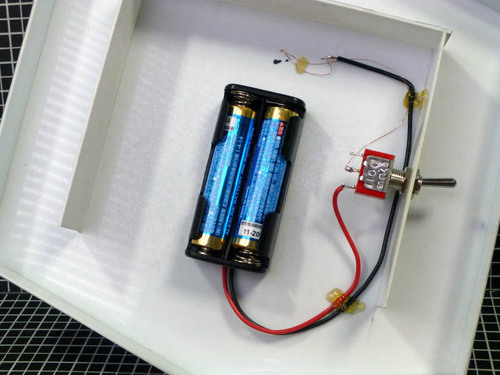

電源の供給部分も工作して置きました。

A ここは尖っているので、塗装がハゲてしまう危険があります。

転ばぬ先の杖で、バンソウコウで保護して置きました(^^♪

B PICマイコンは5Vで動作しますので、DCコンバータを内蔵させました。

100均のシガーライターソケットからUSB電源を取るアダプタを流用したものです。

今回も乾電池とACアダプタのハイブリッド電源ですが、9Vでも12Vでも、安定した5V

を作ってくれます(^^♪

ちゃんとしたスイッチング電源ですので、レギュレーターの様な発熱が無いのも、プラモ

には有利です。

C 支柱は、キットに元々あるスタンド取り付けの穴を利用します。

5ミリのパイプがちょうど差し込める穴があるので、そのまま利用しました。

2本の支柱でガッチリ固定されます(^^♪

D 支柱の差し込み口の奥に、丸ピンコネクタを付けました。

支柱の先にピンを付けて置いて、ここから電源を供給します。

E ピンはメスの丸ピンコネクタを使っています。

実はキットでは差し込み口の奥にあまり余裕が無いので、コネクタもICソケット自作

用の小型タイプを使いました。

元々繋がっているコネクタを切り離して使用しています。

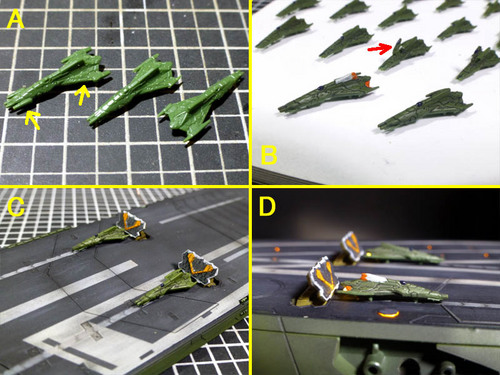

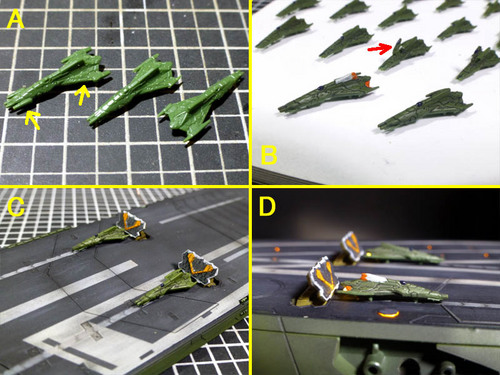

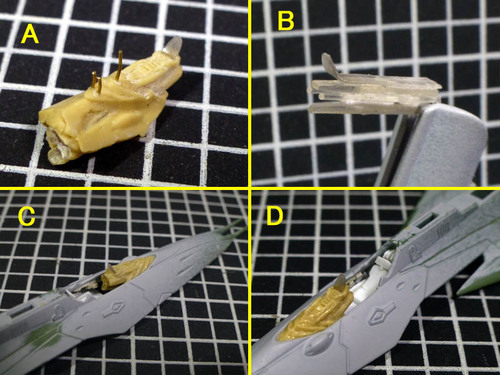

艦載機デバッケを製作します(^^)/

A デバッケは元々紙飛行機みたいな形をしているので、あまり改修ポイントがありません。

先端のアンテナが太すぎるので、カットして伸ばしランナーに置き換えました。

主翼も薄々攻撃していますが、面積が多くないので効果はイマイチですね(-_-;)

B 塗装しました。

1機だけ隊長機として塗装していますが、後は機体下面を塗り分けてキャノピーを塗装

しただけです(^_^*)

塗り甲斐の無いデバッケですけど、第三艦橋用にキャノピーオープンの機体も作って

みました。

C 甲板に置いてみた状態です。

デバッケは小型の機体なので、デフレクターが大きく見えます(^_^*)

D 隊長機は艦橋のすぐとなりに配置しました。

ここにはICCSもあるし、噴射口も光っているので、ちょっとした見所になってくれたと

思います(^^♪

デバッケは、第三格納庫にも配置しています。

色々な角度から眺めながら、重なり合わない様に配置しました。

少ない機体数でも、もっとたくさん格納されている様に感じてもらえればラッキーです(^_^*)

キャノピーオープンのデバッケは、ここに配置しています。

1/700艦船用のエッチング水兵さんも配置して、忙しくメンテナンスされている様子を再現してみました(^^)/

もうちょっと装備を追加するつもりでしたが、あまりゴチャゴチャしているより見通しが良い方がカッコ良かったので、シンプルにまとめています。

照明付きの天井を被せると、良い感じにまとまりました(^^)/

見る角度が限られてくるので、光が当るアイテムと暗闇に浮かぶアイテムを明確に分けて配置した効果が出てくれたと思います(^^♪

たくさんのアイテムが散らばっている風景もカッコイイのですが、今回の場合はシンプルにまとめた方が良い結果を出せたと思います(^^)/

艦橋を取り付けます。

A 艦橋の中に出来るだけ光源を持たない様にしたので、たくさんのファイバーが出ています。

取り付け口に開けた穴から、拡張した内部の壁を通して引き込みました。

B ファイバーは第三艦橋の壁の隙間に設置したLEDにまとめています。

緑と電球色の2色ですけど、点滅は必要ないのでそのままCRDを通して電源に繋いで

いるだけです(^_^*)

ここの空間は3ミリLEDが収まるスペースがありますので、反対側にはレーダー用の

LEDを内蔵させています。

C 艦橋の後ろには、信号旗がありますので追加してみました(^^♪

0.2ミリの真鍮線にリード線をバラした配線を巻き付けています。

艦船模型用のメタルリギングを使ってみたら、細すぎて見えないので作りなおしました。

瞬着で結び目を太らせて、劇中の様子に近づけてみたりしています。

D 艦橋下に取り付け、配線を巡らせて、プラペーパーを切り出した旗を付けました。

すごく細かい作業になりますので、ちょっとしたサイズ違いで違和感バリバリになります。

このアームの形状は映像から判断できず、どうなっているのか判らなかったのですが、

フクイさんのランベアを見て「なるほど」と思ったスタイルです(^_^*)

もしかしたら本当は違う設定かもしれませんが、まとめようと思うとこの形になると思い

ます。

この信号旗は、劇中で見てからぜひ再現してみたいと思っていた部分ですので、今回

再現する事が出来てうれしいです(^^♪

各部を仕上げて行きますよん

A 甲板の艦番号は、デカールの色が黄色過ぎると感じたので塗装で仕上げました。

直線が多いので、そんな手間じゃありませんし(^_^*)

各甲板の先にも、同色のラインがありますので、ついでに塗りワケています。

B 第一甲板の後部には、着艦時に付くと思われるタイヤ痕を描き込んでいます。

第四甲板が着艦専用なのですが、第一甲板に着艦することもあると思ったので。

C 第二甲板の横には、アンテナを取り付けました。

一応、映像から拾った位置と長さに合わせています(^^♪

船体表面は、モスグリーンのパステルで縦の流れを点けて汚しを加えています。

3隻の中では最新艦ですので、汚しは控え目にしており、どちらかというとシャドー

吹きによる重量感の表現に重点を置いています(^_^*)

D 印象的な案内板は、やはり今回も製作してみました。

残念ながら撮影の途中で取れちゃって、誌面には写っていないです(^_^;)

静岡で展示する際に、もう一度作って現地で付けるつもりだったのですが、これまた

無くなってしまって付いていませんでした。

小さすぎるパーツを付ける時は、気を付けないといけませんね(-_-;)←反省している

さて、これでバルグレイ本体が完成です(^^)/

以前製作したシュデルグで行った工作に加え、出来なかった部分を工作する事が出来て、とても満足しています(^^♪

こうなったら、素組みでランベアも作って3隻並べてみようかなーという気持ちになりますね(^_^*)

完成画像は、いつも通り別の記事に掲載しますが、まだ写真を撮っていないので、ちょっとお時間を頂きたいと思います。

すみませーん(^_^*)

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

メインエンジンも、もちろん電飾します(^^♪

シュデルグと同じ工作になりますが、今回は更に誘導ビームを加えてみました。

A メインエンジンも噴射口が透明パーツになっています。

3ミリのピンク色LEDを取り付けますが、照射角が30°と狭いので、噴射口全体を照らす

ように、プラ板を挟んでリーチを持たせています。

B 点灯させてみました(^^♪

噴射口全体に光が当って、シメシメです。

C 今回は更に電球色のLEDを追加して、内部にファイバーを引き回しています。

D パーツの下にちょっとしたランプがモールドされていますので、これを誘導ビームと仮定

して、点灯させてみました(^_^;)

こちらもPICマイコンでほわーんと明減させてみましたけど、0.25ミリのファイバーなので、

あんまり良くわかんないです(+_+)

噴射光は、PICマイコンで明減させてリアリティーを持たせました。

A PIC12F675を1個使って、メインエンジンの明減と誘導ビームの明減、それと第四甲板

の警告灯の交互点滅を制御しています。

それぞれタイミングが違っているのですが、擬似的にマルチタスク処理させるプログラムを

組んで、1個のPICで済ませています(^_^)v

エンジンパーツは最終的な結線が済んでから取り付けたいので、4Pのコネクタで取り外し

可能にして置きました。

また、警告灯用に赤と電球色のLEDを付け足しています。

B 警告灯が付く柱は、裏に肉ヌキ穴が開いていますので、パテ埋めしました。

どーせ良く見えない部分ですので、100均のパテで塞いでいます(^_^*)

C 警告灯はランプが2つ並んでいますので、0.5ミリの穴をあけてファイバーを2本通し

ました。

D ファイバーはランプの裏から船体内部へと引き込んでいます。

後程点灯させながら塗装して、ファイバー自体の光漏れを遮光しています。

警告灯は、赤と電球色で交互に点滅します。

A 内部には既に天井照明用の改造が加えられているので、ちょっとした

スペースを有効に使ってファイバーを通して行きます。

B LEDには熱収縮チューブを被せてコンパクトに遮光しています。

熱収縮チューブを使うとLEDのオシリ側もたたみ込んで遮光できるし、今回の様なファイ

バーを2本しか使わない場合は、先を閉じて穴に差し込めば省スペースで遮光できるの

で重宝しています(^^♪

C マイコン基盤を取り付け、LEDやファイバーを接続しました。

狭いスペースでも、何とか回路を収める事ができました。

D ファイバーからは、僅かですが光が漏れます(^_^*)

パーツの合わせ目から光が見えてしまうので、アルミテープで遮光して置きました。

交互点滅の様子は、動画にすればわかり易いのですが、ちょっと時間が無いのでアニメーションGIFで再現して

みました。

こんな感じで交互点滅しているので、エンジンの噴射や誘導ビームなどと合わせて、後ろから見た様子は光が動く楽しい様相になっています(^^♪

第四甲板を後ろからみたの図。

天井照明や壁の照明に加えて、様々な電飾が光って賑やかです(^_^*)

特に、天井照明は滑走路を照らし出してくれて臨場感がアップしてくれる効果を出してくれたと思います。

細部のディテールアップもしてみました。

A 第四甲板の先端には、目立つ合わせ目が出来ます。

これは設定にはありませんので、パテ埋めしました(^^♪

B オープンデッキの壁は結構厚いのですが、ディテールが全く無いので寂しいです。

伸ばしランナーを接着して、乾燥してから切れ目を入れて交互に剥がし、点々を作って

みました。

三角のモールドを入れたり、エッチングパーツも使ってディテールアップしています。

C 4連ビームは、先端をちょっぴりカットして、0.3ミリの銃口を開けてみました。

D 第二甲板の右側側面にも、設定に無い合わせ目が出来ます。

パテで埋めて、設定通りの長方形のへこみを作ってみました。

船体側面には、パネルラインをスジ彫りしています。

キットでは、船体の側面にディテールが少なくて間延びしています(-_-;)

設定資料にあったイラストを参考に、スジ彫りを加えてみました。

砲塔が付く部分には、プラ板を貼り付けてカサ揚げしていたりします(^^♪

スジ彫りは技術が要るし、ちょっと面倒な作業ですけど、密度感がアップしてとても効果的です(^^)/

電源の供給部分も工作して置きました。

A ここは尖っているので、塗装がハゲてしまう危険があります。

転ばぬ先の杖で、バンソウコウで保護して置きました(^^♪

B PICマイコンは5Vで動作しますので、DCコンバータを内蔵させました。

100均のシガーライターソケットからUSB電源を取るアダプタを流用したものです。

今回も乾電池とACアダプタのハイブリッド電源ですが、9Vでも12Vでも、安定した5V

を作ってくれます(^^♪

ちゃんとしたスイッチング電源ですので、レギュレーターの様な発熱が無いのも、プラモ

には有利です。

C 支柱は、キットに元々あるスタンド取り付けの穴を利用します。

5ミリのパイプがちょうど差し込める穴があるので、そのまま利用しました。

2本の支柱でガッチリ固定されます(^^♪

D 支柱の差し込み口の奥に、丸ピンコネクタを付けました。

支柱の先にピンを付けて置いて、ここから電源を供給します。

E ピンはメスの丸ピンコネクタを使っています。

実はキットでは差し込み口の奥にあまり余裕が無いので、コネクタもICソケット自作

用の小型タイプを使いました。

元々繋がっているコネクタを切り離して使用しています。

艦載機デバッケを製作します(^^)/

A デバッケは元々紙飛行機みたいな形をしているので、あまり改修ポイントがありません。

先端のアンテナが太すぎるので、カットして伸ばしランナーに置き換えました。

主翼も薄々攻撃していますが、面積が多くないので効果はイマイチですね(-_-;)

B 塗装しました。

1機だけ隊長機として塗装していますが、後は機体下面を塗り分けてキャノピーを塗装

しただけです(^_^*)

塗り甲斐の無いデバッケですけど、第三艦橋用にキャノピーオープンの機体も作って

みました。

C 甲板に置いてみた状態です。

デバッケは小型の機体なので、デフレクターが大きく見えます(^_^*)

D 隊長機は艦橋のすぐとなりに配置しました。

ここにはICCSもあるし、噴射口も光っているので、ちょっとした見所になってくれたと

思います(^^♪

デバッケは、第三格納庫にも配置しています。

色々な角度から眺めながら、重なり合わない様に配置しました。

少ない機体数でも、もっとたくさん格納されている様に感じてもらえればラッキーです(^_^*)

キャノピーオープンのデバッケは、ここに配置しています。

1/700艦船用のエッチング水兵さんも配置して、忙しくメンテナンスされている様子を再現してみました(^^)/

もうちょっと装備を追加するつもりでしたが、あまりゴチャゴチャしているより見通しが良い方がカッコ良かったので、シンプルにまとめています。

照明付きの天井を被せると、良い感じにまとまりました(^^)/

見る角度が限られてくるので、光が当るアイテムと暗闇に浮かぶアイテムを明確に分けて配置した効果が出てくれたと思います(^^♪

たくさんのアイテムが散らばっている風景もカッコイイのですが、今回の場合はシンプルにまとめた方が良い結果を出せたと思います(^^)/

艦橋を取り付けます。

A 艦橋の中に出来るだけ光源を持たない様にしたので、たくさんのファイバーが出ています。

取り付け口に開けた穴から、拡張した内部の壁を通して引き込みました。

B ファイバーは第三艦橋の壁の隙間に設置したLEDにまとめています。

緑と電球色の2色ですけど、点滅は必要ないのでそのままCRDを通して電源に繋いで

いるだけです(^_^*)

ここの空間は3ミリLEDが収まるスペースがありますので、反対側にはレーダー用の

LEDを内蔵させています。

C 艦橋の後ろには、信号旗がありますので追加してみました(^^♪

0.2ミリの真鍮線にリード線をバラした配線を巻き付けています。

艦船模型用のメタルリギングを使ってみたら、細すぎて見えないので作りなおしました。

瞬着で結び目を太らせて、劇中の様子に近づけてみたりしています。

D 艦橋下に取り付け、配線を巡らせて、プラペーパーを切り出した旗を付けました。

すごく細かい作業になりますので、ちょっとしたサイズ違いで違和感バリバリになります。

このアームの形状は映像から判断できず、どうなっているのか判らなかったのですが、

フクイさんのランベアを見て「なるほど」と思ったスタイルです(^_^*)

もしかしたら本当は違う設定かもしれませんが、まとめようと思うとこの形になると思い

ます。

この信号旗は、劇中で見てからぜひ再現してみたいと思っていた部分ですので、今回

再現する事が出来てうれしいです(^^♪

各部を仕上げて行きますよん

A 甲板の艦番号は、デカールの色が黄色過ぎると感じたので塗装で仕上げました。

直線が多いので、そんな手間じゃありませんし(^_^*)

各甲板の先にも、同色のラインがありますので、ついでに塗りワケています。

B 第一甲板の後部には、着艦時に付くと思われるタイヤ痕を描き込んでいます。

第四甲板が着艦専用なのですが、第一甲板に着艦することもあると思ったので。

C 第二甲板の横には、アンテナを取り付けました。

一応、映像から拾った位置と長さに合わせています(^^♪

船体表面は、モスグリーンのパステルで縦の流れを点けて汚しを加えています。

3隻の中では最新艦ですので、汚しは控え目にしており、どちらかというとシャドー

吹きによる重量感の表現に重点を置いています(^_^*)

D 印象的な案内板は、やはり今回も製作してみました。

残念ながら撮影の途中で取れちゃって、誌面には写っていないです(^_^;)

静岡で展示する際に、もう一度作って現地で付けるつもりだったのですが、これまた

無くなってしまって付いていませんでした。

小さすぎるパーツを付ける時は、気を付けないといけませんね(-_-;)←反省している

さて、これでバルグレイ本体が完成です(^^)/

以前製作したシュデルグで行った工作に加え、出来なかった部分を工作する事が出来て、とても満足しています(^^♪

こうなったら、素組みでランベアも作って3隻並べてみようかなーという気持ちになりますね(^_^*)

完成画像は、いつも通り別の記事に掲載しますが、まだ写真を撮っていないので、ちょっとお時間を頂きたいと思います。

すみませーん(^_^*)

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-18 22:07

コメント(4)

バルグレイ 完成画像 [バルグレイ 製作記]

バルグレイの完成画像です。

ホビージャパン2014.07 No.541 に掲載して頂いた、バルグレイの完成画像です(^^)/

ちょっと最近忙しくて、完成画像の公開が遅れてしまいましたm(__)m

いつもの様に1280ピクセルで公開しています。

まずは全体の様子から。

ガイペロン級としては最新艦となるバルグレイは、甲板の先が山型になり、アングルドデッキと相まってシャープで洗練されたシルエットを持っています(^^♪

ガイペロン級は電飾をしようとすると、大変手間の掛かるキットですが、製作するのは2隻目なので工作のカン所は熟知していたため、ワリとスムーズに工作出来たと思います。

そのぶん前回出来なかった工作を取り入れる事が出来たので、個人的にはとても充実した作例となりました(^^♪

第一甲板周辺です。

艦橋の窓はくり貫き、アンテナ類の先端を発光させています。

艦番号を照らす照明も独自解釈で設置してみました(^_^*)

電磁カタパルトにはプラペーパーでモールドを追加しています。

誘導灯はファイバーにより点灯させていますが、甲板自体が薄いのでチップLEDやチップCRDを使って無理矢理収めてしまっています。

艦橋には、信号旗も設置してみました。

劇中で描写されていて、次に作る時には絶対再現してみたいと思っていた信号旗です(^_^*)

宇宙空間で旗を揚げる意味があるのかどうかは別として、このような現用空母のアイテムがさりげなく採用されている描写にシビレますね(^^)/

発艦待ちのデバッケは、噴射口を発光させています。

甲板には天井に照明を点けていますが、その光をファイバーで導いて、デバッケの噴射口を光らせています。

デフレクターが噴射の光で照らされて、点滅はしていませんが充分なリアリティーを出せたと思っています。

また、隊長機の横には、ICCS(甲板管制)を作りましたが、こちらも誘導灯のLEDの光を利用して発光させています。

甲板はとても薄いので、他のLEDの光を利用してギミックを加える工夫をする事で、余計な工作を減らしています。

第二甲板です。

こちらにも発進間際のデバッケを置きましたが、角度的に無理があったので噴射口は光っていません(^_^;)

第一、第二甲板には、黄色の誘導灯の他、白色の補助灯も点灯していますので、工作量が増えています(-_-;)

ラインや艦番号は全て塗装で仕上げ、甲板の一部を削ってキャットウォークも設置しています。

レーダー部分です。

上と下の先端部分が発光しているので、ファイバーで光らせてみました。

上の発光部分は、LED設置の都合から、わざわざパーツを分割して下の接続部分までファイバーを引き回しています。

キットのパーツはとてもよく再現されているのですが、上前方の4枚重なったフィンは自作したパーツに置き換えて精度をアップさせています。

案内板を設置しました。

劇中でも度々描写されていた案内板ですが、とても印象に残っていたので再現してみました。

小さいのに複雑な形状をしているので、取り扱いには要注意の部分です(^_^;)

また、船体側面には、設定資料のイラストを参考にパネルラインをスジ彫りしています。

細かいディテールはスケール的に省略しましたが、間延びしたスペースが引き締まって効果的な工作になりました。

第二甲板内部です。

一部がオープンデッキとなっていますので、内部の様子を作り込んでみました。

壁の並んだ照明は、ファイバーを塗装後に削る事で細かい光点を作っています。

エレベーターのエッジ照明は、透明プラ板の断面から光を入れ、やはり塗装後に削り取って発光させました。

各甲板には天井に照明を設置して、内部を照らし出しています。

設定には無い照明なのですが、これによって内部の様子が格段に見えやすくなるので、リアリティーがアップしてくれると思います。

第三甲板は、メンテナンスや兵装のスペースとしました。

甲板の側面には、プラペーパーでパネルラインを付けて、左右に伸びるアンテナを設置しています。

また、今回も天井照明を点ける事で、各甲板が奥まで見通せる様になります。

第三甲板は、デバッケのメンテナンスや兵装のデッキと解釈して、通路や人を配置して遊んでみました(^_^*)

デバッケのキャノピーをオープンにしてみたり、階段や通路を設置してみたり、天井に構造体を追加してみたり、とても楽しく工作した部分です(^^)/

天井からの光によって、明るい部分と暗い部分が出来ますので、デバッケや機器の配置を調整して、一番カッコ良く見える位置を検討しています(^^♪

塗装は汚しを控え目にしたフィールドグリーンです。

GSIクレオスさんからガミラスグリーンが数種類販売されていますが、自分のイメージではミニタリー感の強いオリーブドラブに近いグリーンだったので、今回はフィールドグリーンを基調としています。

汚しはパステル系の縦スジですが、最新艦という事で控え目にしており、どちらかと言うとシャドー吹きによる重量感のアップに重点を置いています。

甲板はエナメルによる汚しを入れていますが、ディテールを潰さない程度に控え目です。

もっと汚してやるとリアリティーがアップしてくれそうですが、最新艦ですし、スケール的にも汚しはこの程度が一番「らしい」かなーと、気持ちを抑えながら仕上げてみました(^_^*)

リアリティーといえば、甲板後部には着艦時に出来るタイヤ痕を付けてみたりして(^_^*)

後ろからの様子です。

劇中では、あまり活躍するシーンの無いままアッサリと破壊されちゃったのですが、多段空母はやはりカッコイイです(^^♪

トホホ感の残る過去のデザインが一新されて、とても魅力的なデザインになりましたね。

プラモデルを作る事で味わえる、立体物としての満足感はハンパ無いです。

たくさんの方に作ってみて欲しいキットだと感じました(^^)/

後部にはたくさんの電飾を取り入れています。

エンジンはピンクの高速明減によって噴射の様子を再現しています。

第四甲板は着艦専用という事で、後部には誘導灯や警告灯、トラクタービームなど、たくさんの点灯部分をつくっています。

ガイペロン級は、後ろからの景観が一番カッコイイかも知れません(^_^*)

そんなバルグレイに着艦する時はこんな感じかなーと、ちょっと動画にしてみました(^^)/

簡単な動画で、あっという間に終わってしまうのですが、電飾の光の動きは動画で見て頂くのが一番かと思い、恥を忍んで公開してみます(^_^*)

楽しんでもらえればオッケーみたいな動画ですので、生暖かい目でみてやって下さい(^_^;)

さて、バルグレイの製作記はこれで終了となりますが、実はキットに付属のデバッケも掲載していただいています(^^♪

こちらの製作記も、簡単にご紹介してみたいと思っています。

もうしばらくお付き合い下さい(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ホビージャパン2014.07 No.541 に掲載して頂いた、バルグレイの完成画像です(^^)/

ちょっと最近忙しくて、完成画像の公開が遅れてしまいましたm(__)m

いつもの様に1280ピクセルで公開しています。

まずは全体の様子から。

ガイペロン級としては最新艦となるバルグレイは、甲板の先が山型になり、アングルドデッキと相まってシャープで洗練されたシルエットを持っています(^^♪

ガイペロン級は電飾をしようとすると、大変手間の掛かるキットですが、製作するのは2隻目なので工作のカン所は熟知していたため、ワリとスムーズに工作出来たと思います。

そのぶん前回出来なかった工作を取り入れる事が出来たので、個人的にはとても充実した作例となりました(^^♪

第一甲板周辺です。

艦橋の窓はくり貫き、アンテナ類の先端を発光させています。

艦番号を照らす照明も独自解釈で設置してみました(^_^*)

電磁カタパルトにはプラペーパーでモールドを追加しています。

誘導灯はファイバーにより点灯させていますが、甲板自体が薄いのでチップLEDやチップCRDを使って無理矢理収めてしまっています。

艦橋には、信号旗も設置してみました。

劇中で描写されていて、次に作る時には絶対再現してみたいと思っていた信号旗です(^_^*)

宇宙空間で旗を揚げる意味があるのかどうかは別として、このような現用空母のアイテムがさりげなく採用されている描写にシビレますね(^^)/

発艦待ちのデバッケは、噴射口を発光させています。

甲板には天井に照明を点けていますが、その光をファイバーで導いて、デバッケの噴射口を光らせています。

デフレクターが噴射の光で照らされて、点滅はしていませんが充分なリアリティーを出せたと思っています。

また、隊長機の横には、ICCS(甲板管制)を作りましたが、こちらも誘導灯のLEDの光を利用して発光させています。

甲板はとても薄いので、他のLEDの光を利用してギミックを加える工夫をする事で、余計な工作を減らしています。

第二甲板です。

こちらにも発進間際のデバッケを置きましたが、角度的に無理があったので噴射口は光っていません(^_^;)

第一、第二甲板には、黄色の誘導灯の他、白色の補助灯も点灯していますので、工作量が増えています(-_-;)

ラインや艦番号は全て塗装で仕上げ、甲板の一部を削ってキャットウォークも設置しています。

レーダー部分です。

上と下の先端部分が発光しているので、ファイバーで光らせてみました。

上の発光部分は、LED設置の都合から、わざわざパーツを分割して下の接続部分までファイバーを引き回しています。

キットのパーツはとてもよく再現されているのですが、上前方の4枚重なったフィンは自作したパーツに置き換えて精度をアップさせています。

案内板を設置しました。

劇中でも度々描写されていた案内板ですが、とても印象に残っていたので再現してみました。

小さいのに複雑な形状をしているので、取り扱いには要注意の部分です(^_^;)

また、船体側面には、設定資料のイラストを参考にパネルラインをスジ彫りしています。

細かいディテールはスケール的に省略しましたが、間延びしたスペースが引き締まって効果的な工作になりました。

第二甲板内部です。

一部がオープンデッキとなっていますので、内部の様子を作り込んでみました。

壁の並んだ照明は、ファイバーを塗装後に削る事で細かい光点を作っています。

エレベーターのエッジ照明は、透明プラ板の断面から光を入れ、やはり塗装後に削り取って発光させました。

各甲板には天井に照明を設置して、内部を照らし出しています。

設定には無い照明なのですが、これによって内部の様子が格段に見えやすくなるので、リアリティーがアップしてくれると思います。

第三甲板は、メンテナンスや兵装のスペースとしました。

甲板の側面には、プラペーパーでパネルラインを付けて、左右に伸びるアンテナを設置しています。

また、今回も天井照明を点ける事で、各甲板が奥まで見通せる様になります。

第三甲板は、デバッケのメンテナンスや兵装のデッキと解釈して、通路や人を配置して遊んでみました(^_^*)

デバッケのキャノピーをオープンにしてみたり、階段や通路を設置してみたり、天井に構造体を追加してみたり、とても楽しく工作した部分です(^^)/

天井からの光によって、明るい部分と暗い部分が出来ますので、デバッケや機器の配置を調整して、一番カッコ良く見える位置を検討しています(^^♪

塗装は汚しを控え目にしたフィールドグリーンです。

GSIクレオスさんからガミラスグリーンが数種類販売されていますが、自分のイメージではミニタリー感の強いオリーブドラブに近いグリーンだったので、今回はフィールドグリーンを基調としています。

汚しはパステル系の縦スジですが、最新艦という事で控え目にしており、どちらかと言うとシャドー吹きによる重量感のアップに重点を置いています。

甲板はエナメルによる汚しを入れていますが、ディテールを潰さない程度に控え目です。

もっと汚してやるとリアリティーがアップしてくれそうですが、最新艦ですし、スケール的にも汚しはこの程度が一番「らしい」かなーと、気持ちを抑えながら仕上げてみました(^_^*)

リアリティーといえば、甲板後部には着艦時に出来るタイヤ痕を付けてみたりして(^_^*)

後ろからの様子です。

劇中では、あまり活躍するシーンの無いままアッサリと破壊されちゃったのですが、多段空母はやはりカッコイイです(^^♪

トホホ感の残る過去のデザインが一新されて、とても魅力的なデザインになりましたね。

プラモデルを作る事で味わえる、立体物としての満足感はハンパ無いです。

たくさんの方に作ってみて欲しいキットだと感じました(^^)/

後部にはたくさんの電飾を取り入れています。

エンジンはピンクの高速明減によって噴射の様子を再現しています。

第四甲板は着艦専用という事で、後部には誘導灯や警告灯、トラクタービームなど、たくさんの点灯部分をつくっています。

ガイペロン級は、後ろからの景観が一番カッコイイかも知れません(^_^*)

そんなバルグレイに着艦する時はこんな感じかなーと、ちょっと動画にしてみました(^^)/

簡単な動画で、あっという間に終わってしまうのですが、電飾の光の動きは動画で見て頂くのが一番かと思い、恥を忍んで公開してみます(^_^*)

楽しんでもらえればオッケーみたいな動画ですので、生暖かい目でみてやって下さい(^_^;)

さて、バルグレイの製作記はこれで終了となりますが、実はキットに付属のデバッケも掲載していただいています(^^♪

こちらの製作記も、簡単にご紹介してみたいと思っています。

もうしばらくお付き合い下さい(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-06-28 01:33

コメント(16)

デバッケの製作 1 [バルグレイ 製作記]

バルグレイに付属しているデバッケの製作記です(^^)/

今回のバルグレイの作例では、こちらのデバッケも一緒に製作しましたので、バルグレイの製作記の延長で記事にさせて頂きます(^^)/

バルグレイには、メカコレサイズのデバッケが付属しています。

オマケ的な印象ですけど、コレがまた良く出来ていて、ちゃんと作ってあげないと勿体無い程の仕上がりです。

コレを作らないと、戦闘機を作ってミサイルを作らないみたいな、ガンダムを作ってビームライフルを作らない様な、ヘンテコな感覚になりそうです。

サイズ的にも、いじり甲斐がありそうだし、ジオラマにするのにちょうど良いサイズですね(^^♪

今回は劇中でカッコイイ!と感じた、ゲットー隊長の出撃シーンを再現してみたいと思います(^^)/

早速改造となりますが、出撃シーンで、ゲットーがハンドサインを出しているシーンがカッコイイので、キャノピーをオープン状態にしたいです。

チゼル・タガネ・エッチングソーなどの道具を総動員してキャノピーを切り離しました(^_^;)

もちろん、バンダイさんがキャノピーを切り離す事なんて想定していないので、かなりの肉厚があります。

1時間程格闘して、何とか綺麗に切り離す事ができました。

それから内側を薄々攻撃してラインを整えています。

カット前に薄々攻撃すれば切り離しが楽かと思いますが、カット面が曲面でラインも複雑なので、急がば回れです(^_^;)

しかし、風防部分はクリアーにして欲しかったなー(;一_一)

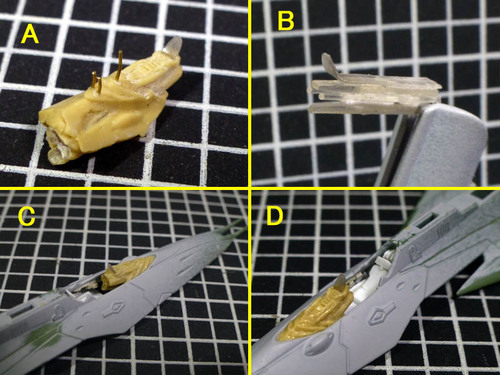

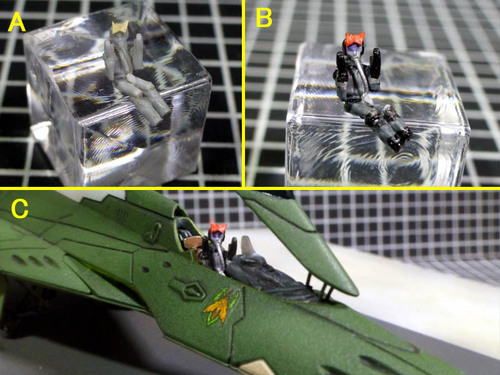

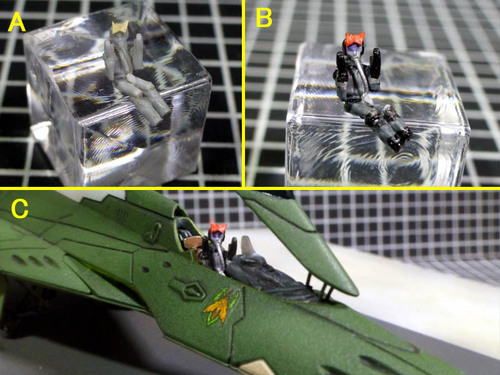

カットしたコックピット内部を製作します。

A 内側にリップクリームを塗ってパテをムギュしてから、コンソールを造形しました。

幸い、設定資料集にコンソールのイラストが載っていたので、迷う事無く作る事が

できました(^^♪

キャノピーを支持する3本のアームは、真鍮線を打ち込んでいます。

B パテの中には、ファイバーや透明プラ板などで作ったHUDやメーターを埋め込んで

います。

後からLEDを仕込んで、メーターを光らせたいと思います。

C パーツにパテをムギュして造形したので、コックピット内にピッタリと収まります(^^♪

シートをプラ板で自作して、横にも適当な厳選したパーツを貼り付けてそれらしく

デッチアップしました。

D ゲットーは1/144フィギュアを改造して乗せたいと思っています。

フィギュアが座った時に、違和感が無いようにシートやコンソールを製作しています。

ゲットー隊長を製作しました。

A ゲットーは「ガンプラビルダーパーツ HD」から、MSフィギュア01を使用しています。

手足や頭など、ちょうど良いパーツを組み合わせて自作しました。

バイザーはプラペーパーを切り抜いたもので追加して、マスクホースは伸ばしランナ

ーです。

B 塗装しました。

一応、見えなくなると判っていますが、設定にある戦闘服を再現しています。

スミ入れを軽く加えてから、ドライブラシでハイライトを付けて、デコボコを強調してい

ます。

C こちらは完成してからの画像ですが、コックピットに座った状態です。

スケール的に違和感が出ない様に仕上がってくれたと思います(^_^;)

後からフィギュアを追加する場合、スケール的な違和感が出てしまう事がよくありま

すので、自分の中ではすごく気を使っています。

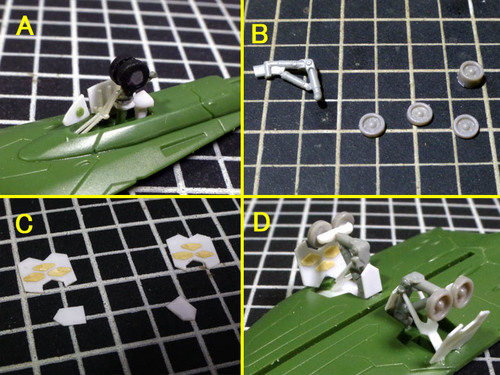

ランディング・ギアを追加工作しました。

A ギアの形状も設定資料にあるので悩まなくて済みます(^^♪

前輪はカバー部分を開口して、プラ板で底を作り、プラ材で自作したパーツを組み上げて

行きました。

ほとんど伸ばしランナーですけどね(^_^*)

ちょっと前方ライトが大きくなってしまいました。

B 後輪はジャンクパーツから流用した部品を多く使っています。

ロッドは確かヘリの足だったと思います。

タイヤもそれらしいモールドのあるパーツを切り取って自作しました。

C カバーはプラ板を切り抜いただけです。

内側にちょっとしたモールドも追加しましたけど、ほとんど見えません(+_+)

D 後輪を組み立てた状態です。

設定資料とはだいぶ違う形になってしましたが、なんとなくシルエットは近いものが作れた

と思います(^_^*)

ギアは細いパーツが組み合わさっているとソレらしく見えるので、プラ板をカットしたロッドを

追加したりしています。

電飾もしてみました。

A エンジンの噴射口は別パーツになっています。

ちょっと細くて加工しにくいのですが、フィンの間を開口しました。

B エンジンは高速明減にして噴射の雰囲気を出したいと思いますので、PICマイコンに

プログラミングしました(^^♪

12F675を使いましたが、このPICは3Vでも動作するので乾電池2本で駆動させます

そのためLEDは保護抵抗を省いて直接配線しました(^_^;)

ボタン電池なら直接3Vでも良いのですが、乾電池の場合は200~300Ωの抵抗を入

れなくてはいけません。

LEDの寿命に影響しますので、良い子は真似しないでね(^^)/←ヲイ

C コンソールにはファイバーを埋め込んでありますので、反対側を削ってグリーンの

3mmLEDを取り付けました。

遮光と固定のために、100均エポパテで埋めてしまっています。

両サイドにあるガミラス目の様なディテールは、劇中で発光しているのですが、今回

は電飾を見送りました(^_^*)

蛍光グリーンで塗装しただけという、電飾王子にあるまじき行為です(-_-;)

乾電池を展示会の間持たせようと思うと、LED3個が限界かなーと。

各部をシェイプアップします。

ミサイルの安定翼は、キットのままだとボテッとしているので削り込みます。

ちょっとした加工ですけど、こういう細かい部分のシャープ化が後で効いて来ると思います(^_^;)たぶんね

各部のアンテナの先端もシャープに削り込みました。

本当はもっと細くしたかったのですが、強度の問題もありますので、先端だけ削り込みました。

主翼の両端や、右側にだけあるアンテナもシャープにして置きました。

塗装しまーす。

上面はフィールドグリーン+暗緑色+クールホワイトで調色しています。

下面は明灰緑色にガミラスグリーン1を少々加えた色です。

ギアの内部やカバーの裏をルマングリーンで筆塗りしてから、ギアのロッドをシルバーで筆塗りしています。

初めにサフを吹いていますが、オレンジの部分をマスキングして置きました。

オレンジは白を少々加えた色ですが、下地としてサフをそのまま使っています(^_^;)

細部を塗りワケ、スミ入れしました。

キャノピーはハミ出すと面倒な事になるので、エナメルのシーブルーを筆塗りしています。

トップコートした後、水性のクリアーを塗ってピカピカにしました。

コンソールは紫が強いグレーを筆塗りしています。

この状態まで仕上げてから、電飾の回路を組み込んで行きます。

次回は、電飾の組み込みから仕上げまでをご紹介したいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

今回のバルグレイの作例では、こちらのデバッケも一緒に製作しましたので、バルグレイの製作記の延長で記事にさせて頂きます(^^)/

バルグレイには、メカコレサイズのデバッケが付属しています。

オマケ的な印象ですけど、コレがまた良く出来ていて、ちゃんと作ってあげないと勿体無い程の仕上がりです。

コレを作らないと、戦闘機を作ってミサイルを作らないみたいな、ガンダムを作ってビームライフルを作らない様な、ヘンテコな感覚になりそうです。

サイズ的にも、いじり甲斐がありそうだし、ジオラマにするのにちょうど良いサイズですね(^^♪

今回は劇中でカッコイイ!と感じた、ゲットー隊長の出撃シーンを再現してみたいと思います(^^)/

早速改造となりますが、出撃シーンで、ゲットーがハンドサインを出しているシーンがカッコイイので、キャノピーをオープン状態にしたいです。

チゼル・タガネ・エッチングソーなどの道具を総動員してキャノピーを切り離しました(^_^;)

もちろん、バンダイさんがキャノピーを切り離す事なんて想定していないので、かなりの肉厚があります。

1時間程格闘して、何とか綺麗に切り離す事ができました。

それから内側を薄々攻撃してラインを整えています。

カット前に薄々攻撃すれば切り離しが楽かと思いますが、カット面が曲面でラインも複雑なので、急がば回れです(^_^;)

しかし、風防部分はクリアーにして欲しかったなー(;一_一)

カットしたコックピット内部を製作します。

A 内側にリップクリームを塗ってパテをムギュしてから、コンソールを造形しました。

幸い、設定資料集にコンソールのイラストが載っていたので、迷う事無く作る事が

できました(^^♪

キャノピーを支持する3本のアームは、真鍮線を打ち込んでいます。

B パテの中には、ファイバーや透明プラ板などで作ったHUDやメーターを埋め込んで

います。

後からLEDを仕込んで、メーターを光らせたいと思います。

C パーツにパテをムギュして造形したので、コックピット内にピッタリと収まります(^^♪

シートをプラ板で自作して、横にも

デッチアップしました。

D ゲットーは1/144フィギュアを改造して乗せたいと思っています。

フィギュアが座った時に、違和感が無いようにシートやコンソールを製作しています。

ゲットー隊長を製作しました。

A ゲットーは「ガンプラビルダーパーツ HD」から、MSフィギュア01を使用しています。

手足や頭など、ちょうど良いパーツを組み合わせて自作しました。

バイザーはプラペーパーを切り抜いたもので追加して、マスクホースは伸ばしランナ

ーです。

B 塗装しました。

一応、見えなくなると判っていますが、設定にある戦闘服を再現しています。

スミ入れを軽く加えてから、ドライブラシでハイライトを付けて、デコボコを強調してい

ます。

C こちらは完成してからの画像ですが、コックピットに座った状態です。

スケール的に違和感が出ない様に仕上がってくれたと思います(^_^;)

後からフィギュアを追加する場合、スケール的な違和感が出てしまう事がよくありま

すので、自分の中ではすごく気を使っています。

ランディング・ギアを追加工作しました。

A ギアの形状も設定資料にあるので悩まなくて済みます(^^♪

前輪はカバー部分を開口して、プラ板で底を作り、プラ材で自作したパーツを組み上げて

行きました。

ほとんど伸ばしランナーですけどね(^_^*)

ちょっと前方ライトが大きくなってしまいました。

B 後輪はジャンクパーツから流用した部品を多く使っています。

ロッドは確かヘリの足だったと思います。

タイヤもそれらしいモールドのあるパーツを切り取って自作しました。

C カバーはプラ板を切り抜いただけです。

内側にちょっとしたモールドも追加しましたけど、ほとんど見えません(+_+)

D 後輪を組み立てた状態です。

設定資料とはだいぶ違う形になってしましたが、なんとなくシルエットは近いものが作れた

と思います(^_^*)

ギアは細いパーツが組み合わさっているとソレらしく見えるので、プラ板をカットしたロッドを

追加したりしています。

電飾もしてみました。

A エンジンの噴射口は別パーツになっています。

ちょっと細くて加工しにくいのですが、フィンの間を開口しました。

B エンジンは高速明減にして噴射の雰囲気を出したいと思いますので、PICマイコンに

プログラミングしました(^^♪

12F675を使いましたが、このPICは3Vでも動作するので乾電池2本で駆動させます

そのためLEDは保護抵抗を省いて直接配線しました(^_^;)

ボタン電池なら直接3Vでも良いのですが、乾電池の場合は200~300Ωの抵抗を入

れなくてはいけません。

LEDの寿命に影響しますので、良い子は真似しないでね(^^)/←ヲイ

C コンソールにはファイバーを埋め込んでありますので、反対側を削ってグリーンの

3mmLEDを取り付けました。

遮光と固定のために、100均エポパテで埋めてしまっています。

両サイドにあるガミラス目の様なディテールは、劇中で発光しているのですが、今回

は電飾を見送りました(^_^*)

蛍光グリーンで塗装しただけという、電飾王子にあるまじき行為です(-_-;)

乾電池を展示会の間持たせようと思うと、LED3個が限界かなーと。

各部をシェイプアップします。

ミサイルの安定翼は、キットのままだとボテッとしているので削り込みます。

ちょっとした加工ですけど、こういう細かい部分のシャープ化が後で効いて来ると思います(^_^;)たぶんね

各部のアンテナの先端もシャープに削り込みました。

本当はもっと細くしたかったのですが、強度の問題もありますので、先端だけ削り込みました。

主翼の両端や、右側にだけあるアンテナもシャープにして置きました。

塗装しまーす。

上面はフィールドグリーン+暗緑色+クールホワイトで調色しています。

下面は明灰緑色にガミラスグリーン1を少々加えた色です。

ギアの内部やカバーの裏をルマングリーンで筆塗りしてから、ギアのロッドをシルバーで筆塗りしています。

初めにサフを吹いていますが、オレンジの部分をマスキングして置きました。

オレンジは白を少々加えた色ですが、下地としてサフをそのまま使っています(^_^;)

細部を塗りワケ、スミ入れしました。

キャノピーはハミ出すと面倒な事になるので、エナメルのシーブルーを筆塗りしています。

トップコートした後、水性のクリアーを塗ってピカピカにしました。

コンソールは紫が強いグレーを筆塗りしています。

この状態まで仕上げてから、電飾の回路を組み込んで行きます。

次回は、電飾の組み込みから仕上げまでをご紹介したいと思います(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-07-02 20:52

コメント(7)

デバッケの製作 2 [バルグレイ 製作記]

デバッケの製作 その2 です(^_^;)

デカールを貼りました。

ちょっと部隊マークが大き過ぎますが、バックレてそのまま貼っています(^_^;)

コックピット両脇にある四角は、肌色で筆塗りしました。

このままではオモチャっぽいので、パステルで軽く汚しを加えてからトップコートしています。

隊長機なので、汚しは判らない程度に軽く済ませています。

エンジンの電飾を仕込みます。

内部はPICマイコンが余裕で収まるスペースがあります。

これは極小のPICを使ったおかげで、通常パッケージのPICでは12F675でもキツイかも知れません。

LEDにはプラ板のカバーを被せてショートを防ぎ、アルミテープで遮光しました。

アルミテープの糊は、あとから剥がれてくる場合があるので、エッジに瞬着を流し込んで密着させています。

内部の配線を仕上げました。

A エンジンのLEDには更にアルミテープを重ねて、完全に遮光しました。

上下パーツの合わせ目から光が漏れていたらカッコ悪いですからねー

B 最終的に電源の2本だけが外に出て行きます(^^♪

前輪のロッドに絡ませ、車輪の間を通してベースへと引き込みました。

ちょうどオイルブレーキのホースに見立てようと思っていたのですが、塗装するのをペロリ

と忘れてしまったので、キンピカのポリウレタン線が見えちゃっています(-_-;)

コックピット点灯の様子です。

メーター類とHUDが発光してくれました(^^)/

ただ、HUDの光は弱くて、余程条件が良くないと光っているのかわかんないです(+_+)

逆に、メーター類は光が強すぎてバーガーの操縦に支障が出そうです(^_^;)

ナカナカ上手くは行かないものですねぇ(;一_一)

エンジンは綺麗に発光してくれました。

わざわざLEDを2個使った甲斐もあり、綺麗に光ってくれました。

でも、中がカラッポなのがバレバレです(+_+)

面倒でも、プラペーパーを貼り付けるなどして、光を分散させるべきだったかも知れません。

高速に明減しているので、噴射の雰囲気はバッチリなのですが、ちょっとした反省点でした。

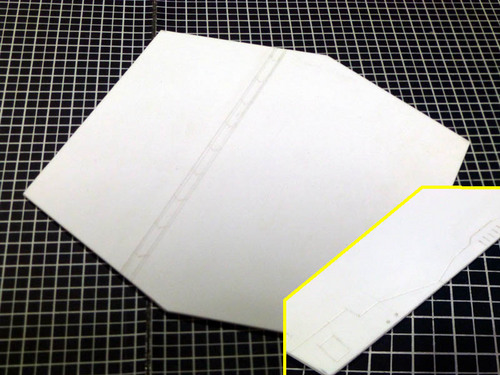

ベースはプラ板でエレベーターを作ってみました。

プラ板を6角形に切り出しました。

本当は一番大型の艦載機であるドルシーラが収まるサイズだと思うのですが、劇中ではデバッケがちょうどよいバランスで収まっています。

劇中のシーンの再現でもありますので、今回は劇中の大きさにしてみました。

角度は、バルグレイの第一甲板にあるエレベーターに合わせています。

電磁カタパルトやパネルラインはスジ彫りで表現しています。

映像では見えない部分もありますので、テキトーにアレンジしていたりします(^_^*)

内部には補強も兼ねてプラ板を縦に貼り、脚を作りました。

エレベーターをちょっと浮かせてレイアウトする深さになっています(^^)/

電池と電源スイッチも取り付けましたが、スイッチは外観を壊してしまわない様に、内部に取り付けています。

いちいちひっくり返さないと電源を入れられなくなりますが、小さいビネットですので問題無いと思います(^_^;)

さて、これでデバッケの発進シーンが完成しました。

メカコレサイズのデバッケですが、しゃぶり尽くした様な満足感があります(^_^*)

もしコレが1/72サイズだったら、エレベーターをスクラッチしようとは思わないでしょうね。

自分のイメージ通りに仕上がったので、メッチャ楽しかったです(^^♪

もし作っていない方がいらしたら、是非作ってみて下さいね(^^)/

完成画像は、一応別記事としてアップさせて頂きます(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

デカールを貼りました。

ちょっと部隊マークが大き過ぎますが、バックレてそのまま貼っています(^_^;)

コックピット両脇にある四角は、肌色で筆塗りしました。

このままではオモチャっぽいので、パステルで軽く汚しを加えてからトップコートしています。

隊長機なので、汚しは判らない程度に軽く済ませています。

エンジンの電飾を仕込みます。

内部はPICマイコンが余裕で収まるスペースがあります。

これは極小のPICを使ったおかげで、通常パッケージのPICでは12F675でもキツイかも知れません。

LEDにはプラ板のカバーを被せてショートを防ぎ、アルミテープで遮光しました。

アルミテープの糊は、あとから剥がれてくる場合があるので、エッジに瞬着を流し込んで密着させています。

内部の配線を仕上げました。

A エンジンのLEDには更にアルミテープを重ねて、完全に遮光しました。

上下パーツの合わせ目から光が漏れていたらカッコ悪いですからねー

B 最終的に電源の2本だけが外に出て行きます(^^♪

前輪のロッドに絡ませ、車輪の間を通してベースへと引き込みました。

ちょうどオイルブレーキのホースに見立てようと思っていたのですが、塗装するのをペロリ

と忘れてしまったので、キンピカのポリウレタン線が見えちゃっています(-_-;)

コックピット点灯の様子です。

メーター類とHUDが発光してくれました(^^)/

ただ、HUDの光は弱くて、余程条件が良くないと光っているのかわかんないです(+_+)

逆に、メーター類は光が強すぎてバーガーの操縦に支障が出そうです(^_^;)

ナカナカ上手くは行かないものですねぇ(;一_一)

エンジンは綺麗に発光してくれました。

わざわざLEDを2個使った甲斐もあり、綺麗に光ってくれました。

でも、中がカラッポなのがバレバレです(+_+)

面倒でも、プラペーパーを貼り付けるなどして、光を分散させるべきだったかも知れません。

高速に明減しているので、噴射の雰囲気はバッチリなのですが、ちょっとした反省点でした。

ベースはプラ板でエレベーターを作ってみました。

プラ板を6角形に切り出しました。

本当は一番大型の艦載機であるドルシーラが収まるサイズだと思うのですが、劇中ではデバッケがちょうどよいバランスで収まっています。

劇中のシーンの再現でもありますので、今回は劇中の大きさにしてみました。

角度は、バルグレイの第一甲板にあるエレベーターに合わせています。

電磁カタパルトやパネルラインはスジ彫りで表現しています。

映像では見えない部分もありますので、テキトーにアレンジしていたりします(^_^*)

内部には補強も兼ねてプラ板を縦に貼り、脚を作りました。

エレベーターをちょっと浮かせてレイアウトする深さになっています(^^)/

電池と電源スイッチも取り付けましたが、スイッチは外観を壊してしまわない様に、内部に取り付けています。

いちいちひっくり返さないと電源を入れられなくなりますが、小さいビネットですので問題無いと思います(^_^;)

さて、これでデバッケの発進シーンが完成しました。

メカコレサイズのデバッケですが、しゃぶり尽くした様な満足感があります(^_^*)

もしコレが1/72サイズだったら、エレベーターをスクラッチしようとは思わないでしょうね。

自分のイメージ通りに仕上がったので、メッチャ楽しかったです(^^♪

もし作っていない方がいらしたら、是非作ってみて下さいね(^^)/

完成画像は、一応別記事としてアップさせて頂きます(^^♪

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-07-03 19:56

コメント(5)

デバッケ 完成画像 [バルグレイ 製作記]

バルグレイに付属のデバッケ、完成画像です(^^)/

バルグレイにオマケとして付属しているメカコレサイズのデバッケですが、とても出来が良いので作らないのは勿体無いと思い、ゲットー隊長の出撃シーンをジオラマ化してみました(^^♪

キャノピーを開状態にしてコックピット内部を作り込み、ゲットー隊長がハンドサインを出しているフィギュアを置きました。

コンソールやHUDを電飾しています。

エンジンはPICマイコンで高速に明減させ、噴射の様子を再現してみました。

ベースはバルグレイのエレベーターを再現して、雰囲気をアップさせています(^^)/

ジオラマにするのは手頃なサイズですので、みなさんにもぜひ作ってみて欲しいと思いました(^^♪

今回も1280ピクセルで掲載させて頂きました。

ホビージャパンの誌面のようにカッコ良く撮れませんでしたが、製作記と合わせてお楽しみ頂ければ幸いです(^^)/

まずは全体の様子から。

ゲットー隊長がハンドサインを出しているシーンがすごくカッコ良かったので、ぜひ再現したいと思って製作しました。

たくさんの足りない部分を自作する必要がありますが、イメージ通りに仕上がってくれたので満足しています(^_^*)

エレベーターはプラ板の箱組みです。

電磁カタパルトやパネルラインはスジ彫りだけで表現しています。

後ろからの様子です。

エンジンにはPICマイコンを内蔵させ、高速に明減させて噴射の様子を再現しています。

着陸脚はキットにはありませんので、ジャンクパーツなどで自作しました。

各アンテナをシャープに成型した効果もあり、精度アップには大変有効な改造となりました。

前方からのアップです。

キャノピーを切り離し、コックピット内部を作り込んでゲットー隊長を乗せました。

ポーズはもちろん、ハンドサインを送っているところです。

後ろからのアップです。

高速明減でエンジンは眩しいくらいに発光しています。

電源は単三電池2本をベースに内蔵させました。

3日くらいの展示会なら、余裕で持つハズです。

コックピットのアップです。

コンソールはパテで造形して、シートやメカを作り込んでみました。

ゲットー隊長は1/144フィギュアの良いトコ取りで組み合わせて自作しています。

良く見ると目や鼻まで再現されていたので、軽くスミ入れをしてディテールを引き立てています。

コックピットを後ろから見たところです。

コンソールにはクリアー素材を埋め込んであり、グリーンに発光させてみました。

ちょっと眩しすぎですが、雰囲気的には良かったと思っています。

劇中のシーンを再現していく工作って、個人的にはメッチャ楽しいです(^_^*)

ちょっと背景をつけてみました。

きっと発艦シーンはこんな感じなんだろうなー的な(^_^;)

ダロルドくんも友情出演です(^_^*)

合成画像まで作ったりして、本当に楽しませて頂きました(^^♪

これからも付属のメカコレはいじり倒して楽しみたいと思います(^^)/

みなさんもぜひ作ってみて下さいねー

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

バルグレイにオマケとして付属しているメカコレサイズのデバッケですが、とても出来が良いので作らないのは勿体無いと思い、ゲットー隊長の出撃シーンをジオラマ化してみました(^^♪

キャノピーを開状態にしてコックピット内部を作り込み、ゲットー隊長がハンドサインを出しているフィギュアを置きました。

コンソールやHUDを電飾しています。

エンジンはPICマイコンで高速に明減させ、噴射の様子を再現してみました。

ベースはバルグレイのエレベーターを再現して、雰囲気をアップさせています(^^)/

ジオラマにするのは手頃なサイズですので、みなさんにもぜひ作ってみて欲しいと思いました(^^♪

今回も1280ピクセルで掲載させて頂きました。

ホビージャパンの誌面のようにカッコ良く撮れませんでしたが、製作記と合わせてお楽しみ頂ければ幸いです(^^)/

まずは全体の様子から。

ゲットー隊長がハンドサインを出しているシーンがすごくカッコ良かったので、ぜひ再現したいと思って製作しました。

たくさんの足りない部分を自作する必要がありますが、イメージ通りに仕上がってくれたので満足しています(^_^*)

エレベーターはプラ板の箱組みです。

電磁カタパルトやパネルラインはスジ彫りだけで表現しています。

後ろからの様子です。

エンジンにはPICマイコンを内蔵させ、高速に明減させて噴射の様子を再現しています。

着陸脚はキットにはありませんので、ジャンクパーツなどで自作しました。

各アンテナをシャープに成型した効果もあり、精度アップには大変有効な改造となりました。

前方からのアップです。

キャノピーを切り離し、コックピット内部を作り込んでゲットー隊長を乗せました。

ポーズはもちろん、ハンドサインを送っているところです。

後ろからのアップです。

高速明減でエンジンは眩しいくらいに発光しています。

電源は単三電池2本をベースに内蔵させました。

3日くらいの展示会なら、余裕で持つハズです。

コックピットのアップです。

コンソールはパテで造形して、シートやメカを作り込んでみました。

ゲットー隊長は1/144フィギュアの良いトコ取りで組み合わせて自作しています。

良く見ると目や鼻まで再現されていたので、軽くスミ入れをしてディテールを引き立てています。

コックピットを後ろから見たところです。

コンソールにはクリアー素材を埋め込んであり、グリーンに発光させてみました。

ちょっと眩しすぎですが、雰囲気的には良かったと思っています。

劇中のシーンを再現していく工作って、個人的にはメッチャ楽しいです(^_^*)

ちょっと背景をつけてみました。

きっと発艦シーンはこんな感じなんだろうなー的な(^_^;)

ダロルドくんも友情出演です(^_^*)

合成画像まで作ったりして、本当に楽しませて頂きました(^^♪

これからも付属のメカコレはいじり倒して楽しみたいと思います(^^)/

みなさんもぜひ作ってみて下さいねー

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2014-07-03 20:36

コメント(8)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。