ナデシコ掲載 [ナデシコ 製作記]

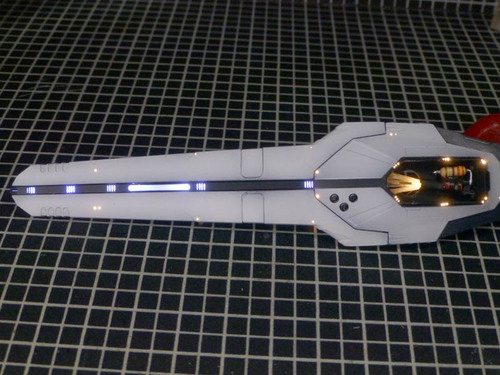

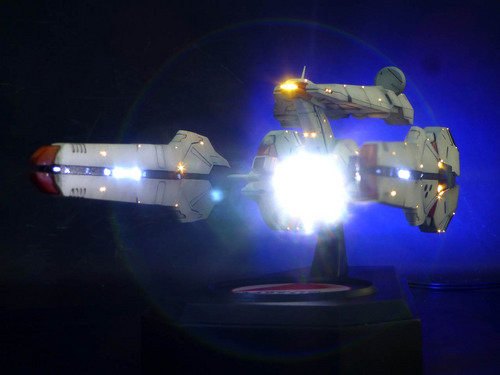

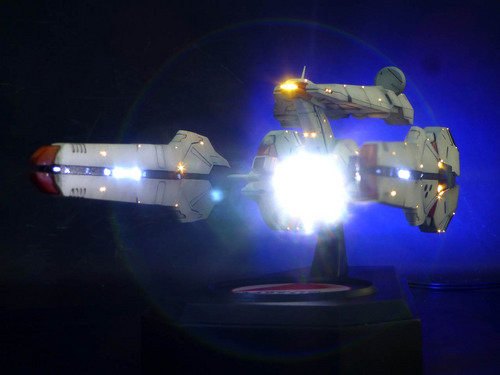

今月のHobbyJapan誌 2017.06 No.576 へ、アクアマリンさんのナデシコを掲載して頂きました(^^)/

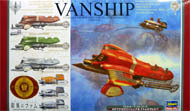

ナデシコのプラキット化は初めてという事でしたが、当時の作画スタッフを交えた考証で、スタイリッシュに造型されています。

仮組みして、ナデシコってこんなにカッコ良かったっけ?と思いましたもん(^_^*)

そしてパッケージイラストが、これまたカッコイイ!

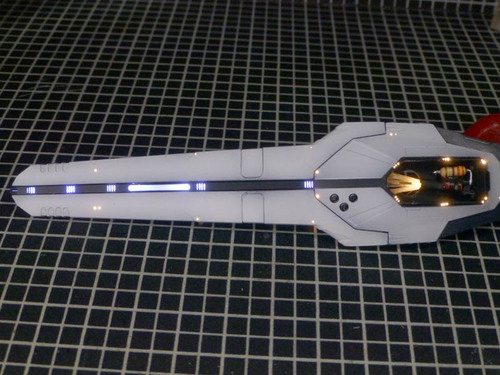

何とか再現してみたくて、大量のLEDを投入して、出来るだけ近付けてみました。

小さいし、分割の都合もありますので、全てを再現する事は出来ませんでしたが、代わりにグラビティブラストを発射します(^_^*)

PICマイコンで、エンジンの高速明減をしていますが、約1分に一度、グラビティブラストを発射するプログラムを組みました(^^)vぶぃっ

来月の静岡ホビーショーにも展示します(たぶん)ので、ぜひ実物をご覧下さいね

よろしくお願いします(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ナデシコのプラキット化は初めてという事でしたが、当時の作画スタッフを交えた考証で、スタイリッシュに造型されています。

仮組みして、ナデシコってこんなにカッコ良かったっけ?と思いましたもん(^_^*)

そしてパッケージイラストが、これまたカッコイイ!

何とか再現してみたくて、大量のLEDを投入して、出来るだけ近付けてみました。

小さいし、分割の都合もありますので、全てを再現する事は出来ませんでしたが、代わりにグラビティブラストを発射します(^_^*)

PICマイコンで、エンジンの高速明減をしていますが、約1分に一度、グラビティブラストを発射するプログラムを組みました(^^)vぶぃっ

来月の静岡ホビーショーにも展示します(たぶん)ので、ぜひ実物をご覧下さいね

よろしくお願いします(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-04-25 20:51

コメント(11)

アームの電飾 [ナデシコ 製作記]

本日から、HobbyJapan誌 2017.06 No.576 へ掲載して頂いた、ナデシコの製作記をスタートしたいと思います(^^)/

「機動戦艦ナデシコ」といえば、1996年にTV放映されたSFラブ・コメディで、爆発的な人気を集めたアニメでした。

あれから20年の月日が流れ、プラキットとして作例を作る日が来るとは、感慨深いものがあります(^_^*)

仮組みしてみると、懐かしい記憶が蘇ってきますねー

アクアマリンさんは、当時の製作スタッフを交えて徹底的に考証されたらしく、最高のプロポーションに仕上がっています。

当初は、エンジンと艦橋を電飾すれば良いかな?と簡単に考えていたのですが、パッケージデザインを見たらアチコチ光っているではあ~りませんか(^_^;)

ここはパケ絵通りに、フル電飾に挑戦してみることにしました。

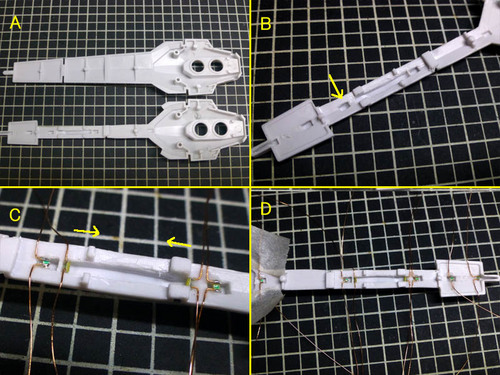

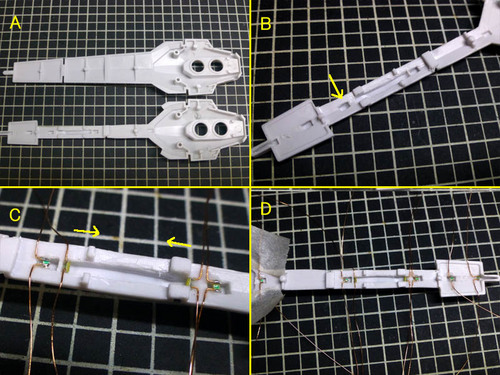

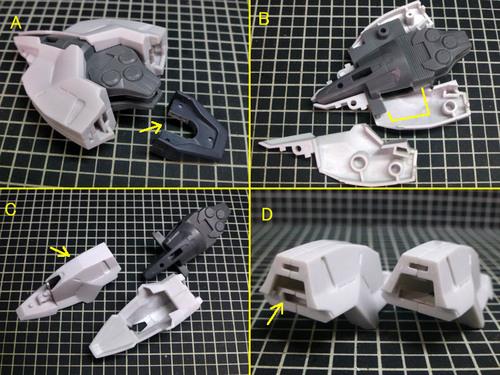

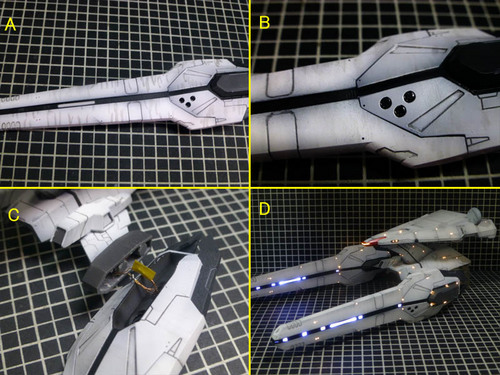

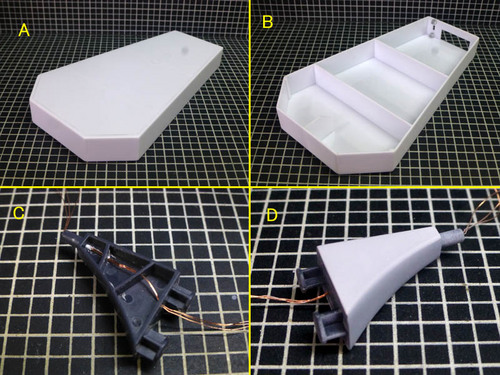

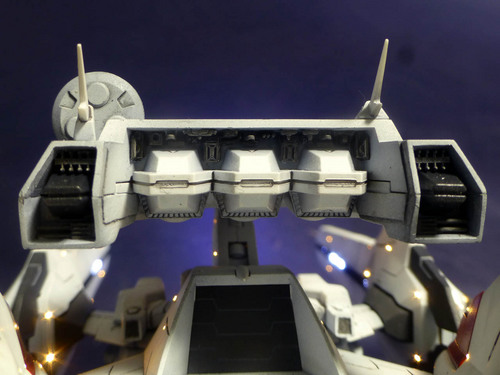

まずは前方で左右にあるアーム部分の電飾です。

上下に挟まれる様にある黒い帯の部分には、無数のスリットが光っています。

パーツをクリアーレジンで置き換えれば、イケるかと思いましたが、光の強さにムラが出そうです。

メンドクセー最善の方法として、光る部分ひとつひとつに、チップLEDを埋め込む方法にしました。

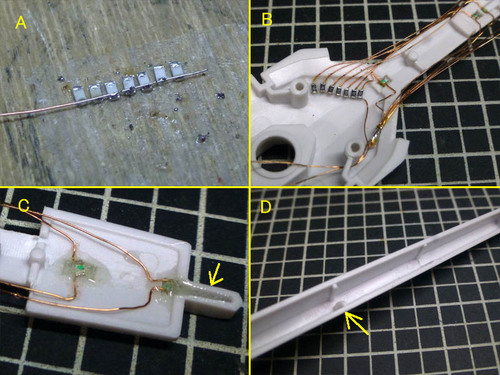

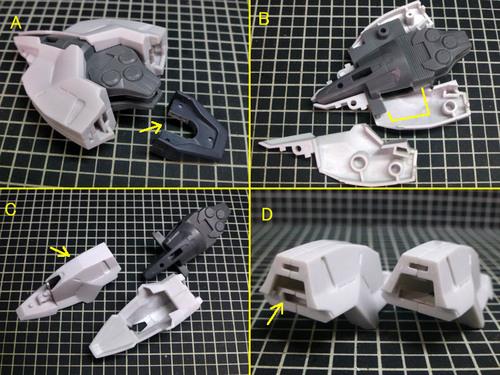

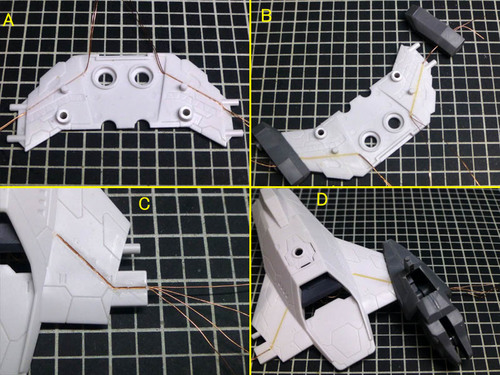

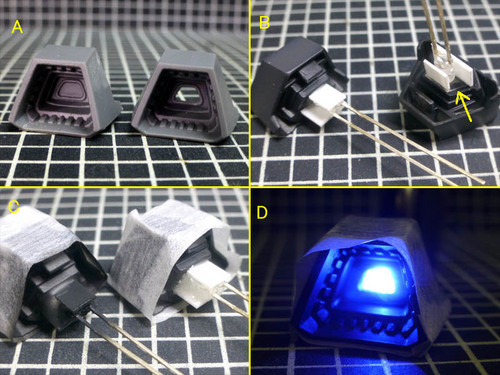

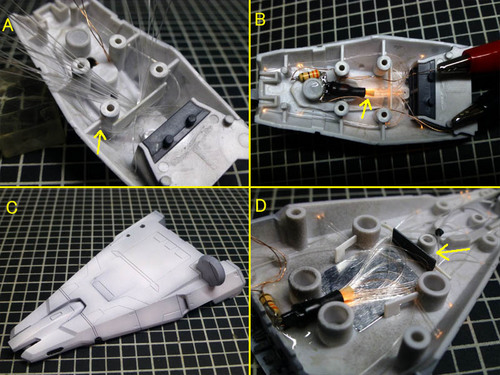

A パーツの組み合わさる部分をカットして、配線やファイバーを通す

ための空間を作りました。

B 発光させる部分に、裏側から表面ギリギリまで溝を彫りました。

この部分のプラの厚みは、光量に直接影響しますので、本当にギリギリ

まで削り込んでいます。

C 溝にチップLEDを取り付けていきます。

中央には、前後に長いスリット部分がありますが、そこはチップLED

を向き合う方向に取り付けて、棒状に光らせる仕組みにしています。

D チップLEDは、片面で7個使用しました。

2本のアームで28個のチップLEDを仕込む事になりますね(^_^;)

保護抵抗も、チップを使いました。

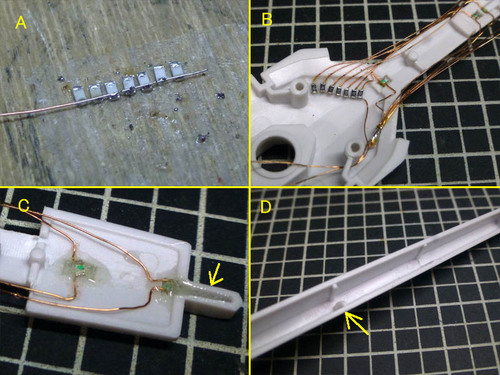

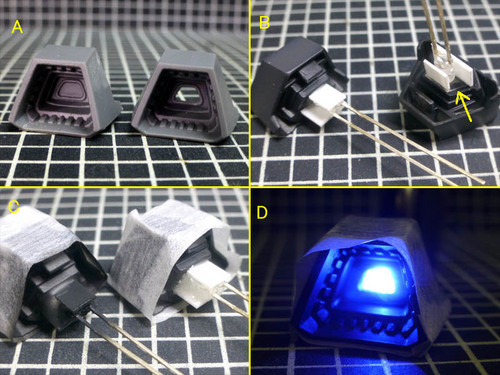

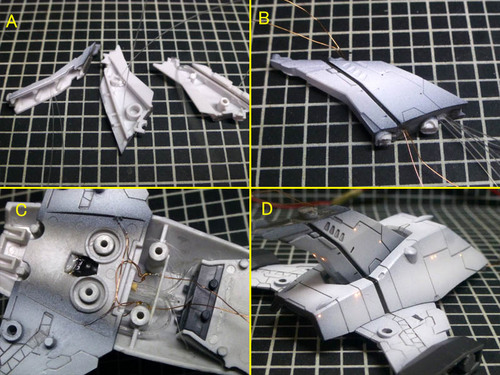

A 内部は狭いので、保護抵抗はチップを使うしかありません。

チップLEDを両面テープの上に並べて貼り付け、プラスのポリウレ

タン線を一度にハンダ付けしています。

つまり、並列での給電になります。

B マイナスは全て繋いでしまって1本にまとめ、7個のLEDへの配線

は、電源に繋ぐだけになるまでシンプルにまとめてしまいました。

ユニット毎にまとめてしまうのは、今回の様に大量に配線作業が必要

な電飾に有効です。

C 溝にはエポキシ接着剤を詰めて、空間を透明素材で埋めてしまいます。

チップLEDも埋めてしまって、ブラックで塗装することで遮光して

しまいます。

一番先にあるスリットは、チップLEDも収まらないサイズでしたの

で、溝を彫って光を伝達させました。

D 上下に組み合わさるパーツは、内部のダボを切り取ってしまいます。

配線やファイバーを圧迫しないためです。

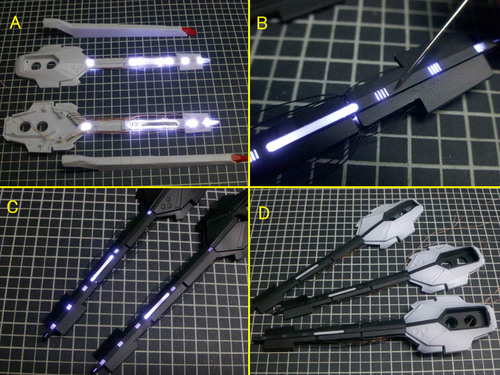

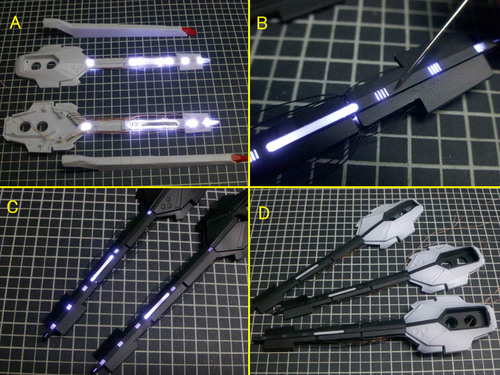

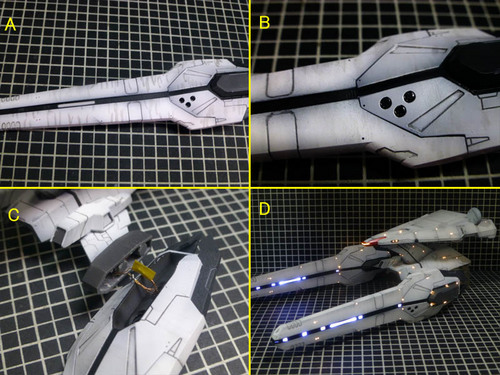

塗装して、発光部分を作りました。

作業の順番としては塗装は他の部分と一緒に進めているのですが、今回はアーム部分の電飾が完成するまで、一連の作業として紹介しますね。

A チップLEDを発光させると、光が透過してバッチリです。

発光させたまま、ブラックを吹き付けて完全に遮光してしまいます。

B 虫ピンの先で、縦のスリット部分の塗装を剝がしていきます。

一気に剝がそうとすると、細いスリット部分まで持っていかれます

ので、少しずつ慎重に剝がしています。

C 全ての発光部分が無事に光りました。

横に長いスリット部分は、タガネやノミを使って仕上げています。

D 黒い部分をマスキングして、白い部分を塗装しました。

白はクールホワイトですが、シャドーを軽く残しています。

更に、光ファイバーで小さな光点を作ります。

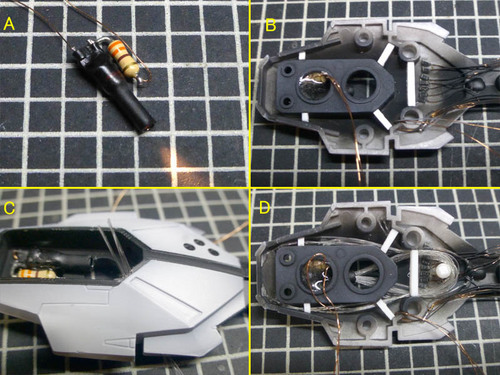

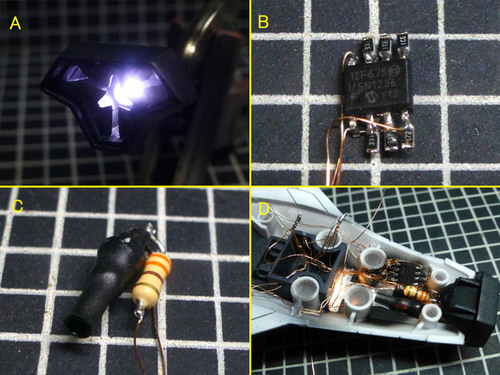

A 電球色の3ミリLEDに、熱収縮チューブで筒状の光源を作りました。

コンパクトに遮光出来て、ファイバーを中心に集める事も出来るので、

ファイバーの光源としてお勧めの光源です。

B パーツの内部に、プラ板で支えを作り、光ファイバーを無理なく光源

へと誘導出来るガイドを作りました。

C 0.3ミリのドリルで穴を開け、0.25ミリの光ファイバーを差し

込んでいきます。

パケ絵と同じ位置に光点を作りたかったのですが、パーツの構造上、

穴を開けられない部分が出来てしまうので、ある程度省いています。

D 片面にファイバーを植え終わったところです。

わざわざ遠回りさせてでも、ファイバーを無理に曲げない様に取り回

しています。

よく、ファイバーが根元から折れたという失敗を聞きますが、無理な

力を掛けなければ、そう簡単に折れるものではありません。

もう片方にもファイバーを植えて、合体させます。

A 内側になる、もう片方のパーツにも、ガイドを作ってファイバーを

植えていきます。

熱収縮チューブを輪切りにしたリングで、中央にファイバーを集めて

います。

B ファイバーを通しながら、左右のパーツを合わせます。

C 全てのファイバーを光源に差し込みました。

1個のLEDで、アーム1本分の全ての光点を発光させています。

LEDは外側になるパーツに取り付けています。

カバーになるパーツは、内部のダボを綺麗に取り払って、LEDが

収まる空間を作っています。

D 伸びたアームの、上下に取り付けるパーツにも光点を作ります。

光ファイバーを植えて、LEDまで通しながら接着します。

内部は既に光ファイバーで一杯になっており、そのままファイバー

を通すと、どこに出てくるかわからないので、真鍮パイプを差し込

んで、その中を通すことで、ひとまとめで出てくる様にしています。

ちょっとした工夫ですが、このような小技が作業効率に大きく影響

してきます。

パーツの合わせ目を消します。

このキットは、ほとんど合わせ目が出来ないのですが、流石に全く無いワケではありません。

この部分の合わせ目もしっかり消して、ついでに段差も無くして塗装し直しています。

これでアームの電飾が完成です。

パッケージを完璧に再現!とは行きませんでしたが、スリットや光点を出来るだけ再現してみました。

無理矢理チップLEDを詰め込んだので、若干の発熱があります。

もしかしたら、どこかで軽くショートしているのかも知れませんが、もう分解して修理する気にはなれませんね(^_^;)

ここの電飾がこのキット一番のヤマ場でしたので、とりあえず完成してホッとしました。

次回は、ディテールアップとエンジンの電飾をご紹介します。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

「機動戦艦ナデシコ」といえば、1996年にTV放映されたSFラブ・コメディで、爆発的な人気を集めたアニメでした。

あれから20年の月日が流れ、プラキットとして作例を作る日が来るとは、感慨深いものがあります(^_^*)

仮組みしてみると、懐かしい記憶が蘇ってきますねー

アクアマリンさんは、当時の製作スタッフを交えて徹底的に考証されたらしく、最高のプロポーションに仕上がっています。

当初は、エンジンと艦橋を電飾すれば良いかな?と簡単に考えていたのですが、パッケージデザインを見たらアチコチ光っているではあ~りませんか(^_^;)

ここはパケ絵通りに、フル電飾に挑戦してみることにしました。

まずは前方で左右にあるアーム部分の電飾です。

上下に挟まれる様にある黒い帯の部分には、無数のスリットが光っています。

パーツをクリアーレジンで置き換えれば、イケるかと思いましたが、光の強さにムラが出そうです。

A パーツの組み合わさる部分をカットして、配線やファイバーを通す

ための空間を作りました。

B 発光させる部分に、裏側から表面ギリギリまで溝を彫りました。

この部分のプラの厚みは、光量に直接影響しますので、本当にギリギリ

まで削り込んでいます。

C 溝にチップLEDを取り付けていきます。

中央には、前後に長いスリット部分がありますが、そこはチップLED

を向き合う方向に取り付けて、棒状に光らせる仕組みにしています。

D チップLEDは、片面で7個使用しました。

2本のアームで28個のチップLEDを仕込む事になりますね(^_^;)

保護抵抗も、チップを使いました。

A 内部は狭いので、保護抵抗はチップを使うしかありません。

チップLEDを両面テープの上に並べて貼り付け、プラスのポリウレ

タン線を一度にハンダ付けしています。

つまり、並列での給電になります。

B マイナスは全て繋いでしまって1本にまとめ、7個のLEDへの配線

は、電源に繋ぐだけになるまでシンプルにまとめてしまいました。

ユニット毎にまとめてしまうのは、今回の様に大量に配線作業が必要

な電飾に有効です。

C 溝にはエポキシ接着剤を詰めて、空間を透明素材で埋めてしまいます。

チップLEDも埋めてしまって、ブラックで塗装することで遮光して

しまいます。

一番先にあるスリットは、チップLEDも収まらないサイズでしたの

で、溝を彫って光を伝達させました。

D 上下に組み合わさるパーツは、内部のダボを切り取ってしまいます。

配線やファイバーを圧迫しないためです。

塗装して、発光部分を作りました。

作業の順番としては塗装は他の部分と一緒に進めているのですが、今回はアーム部分の電飾が完成するまで、一連の作業として紹介しますね。

A チップLEDを発光させると、光が透過してバッチリです。

発光させたまま、ブラックを吹き付けて完全に遮光してしまいます。

B 虫ピンの先で、縦のスリット部分の塗装を剝がしていきます。

一気に剝がそうとすると、細いスリット部分まで持っていかれます

ので、少しずつ慎重に剝がしています。

C 全ての発光部分が無事に光りました。

横に長いスリット部分は、タガネやノミを使って仕上げています。

D 黒い部分をマスキングして、白い部分を塗装しました。

白はクールホワイトですが、シャドーを軽く残しています。

更に、光ファイバーで小さな光点を作ります。

A 電球色の3ミリLEDに、熱収縮チューブで筒状の光源を作りました。

コンパクトに遮光出来て、ファイバーを中心に集める事も出来るので、

ファイバーの光源としてお勧めの光源です。

B パーツの内部に、プラ板で支えを作り、光ファイバーを無理なく光源

へと誘導出来るガイドを作りました。

C 0.3ミリのドリルで穴を開け、0.25ミリの光ファイバーを差し

込んでいきます。

パケ絵と同じ位置に光点を作りたかったのですが、パーツの構造上、

穴を開けられない部分が出来てしまうので、ある程度省いています。

D 片面にファイバーを植え終わったところです。

わざわざ遠回りさせてでも、ファイバーを無理に曲げない様に取り回

しています。

よく、ファイバーが根元から折れたという失敗を聞きますが、無理な

力を掛けなければ、そう簡単に折れるものではありません。

もう片方にもファイバーを植えて、合体させます。

A 内側になる、もう片方のパーツにも、ガイドを作ってファイバーを

植えていきます。

熱収縮チューブを輪切りにしたリングで、中央にファイバーを集めて

います。

B ファイバーを通しながら、左右のパーツを合わせます。

C 全てのファイバーを光源に差し込みました。

1個のLEDで、アーム1本分の全ての光点を発光させています。

LEDは外側になるパーツに取り付けています。

カバーになるパーツは、内部のダボを綺麗に取り払って、LEDが

収まる空間を作っています。

D 伸びたアームの、上下に取り付けるパーツにも光点を作ります。

光ファイバーを植えて、LEDまで通しながら接着します。

内部は既に光ファイバーで一杯になっており、そのままファイバー

を通すと、どこに出てくるかわからないので、真鍮パイプを差し込

んで、その中を通すことで、ひとまとめで出てくる様にしています。

ちょっとした工夫ですが、このような小技が作業効率に大きく影響

してきます。

パーツの合わせ目を消します。

このキットは、ほとんど合わせ目が出来ないのですが、流石に全く無いワケではありません。

この部分の合わせ目もしっかり消して、ついでに段差も無くして塗装し直しています。

これでアームの電飾が完成です。

パッケージを完璧に再現!とは行きませんでしたが、スリットや光点を出来るだけ再現してみました。

無理矢理チップLEDを詰め込んだので、若干の発熱があります。

もしかしたら、どこかで軽くショートしているのかも知れませんが、もう分解して修理する気にはなれませんね(^_^;)

ここの電飾がこのキット一番のヤマ場でしたので、とりあえず完成してホッとしました。

次回は、ディテールアップとエンジンの電飾をご紹介します。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-05-02 13:23

コメント(2)

エンジンの電飾 [ナデシコ 製作記]

今回は艦橋とエンジンの電飾です。

ナデシコの艦橋も、素晴らしい再現度ですが、ちょっと後ろの空間が寂しかったので、メカを追加しました。

テキトーなジャンクパーツを詰め込んだだけですが、少しはメカニックな感じになってくれたかな(^_^;)

艦橋は箱絵でも光っていますので、発光させてみます。

窓になる部分を一段削り、透明プラ板をハメ込める様にしました。

奥には電球色のチップLEDを、溝を彫って埋め込んでいます。

ブラックで遮光してから塗装を進めて、最後に透明プラ板を差し込んで完成です。

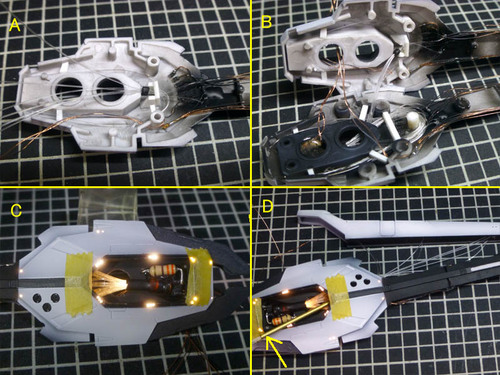

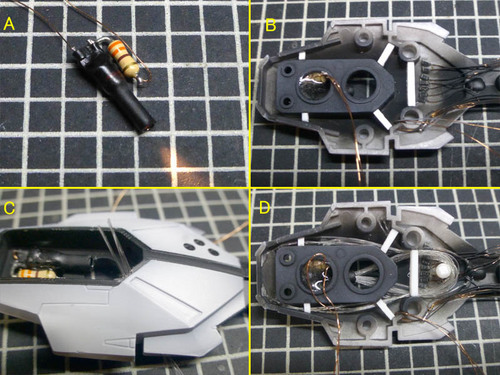

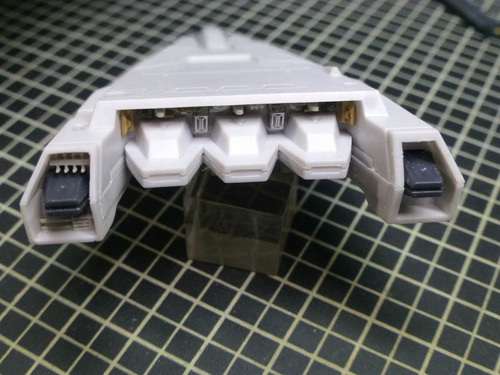

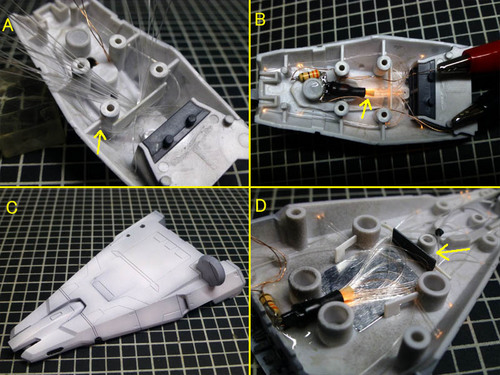

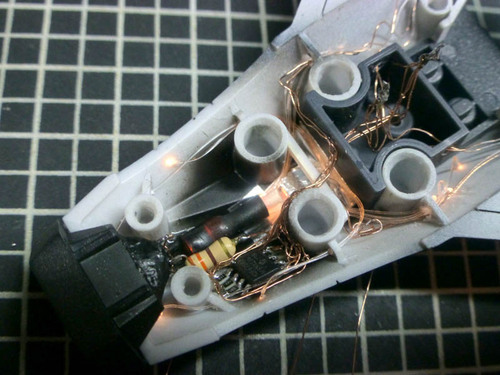

続いて、エンジンの電飾です。

まずは後ハメ加工をしました。

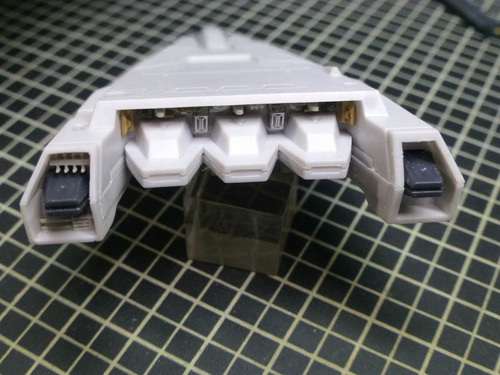

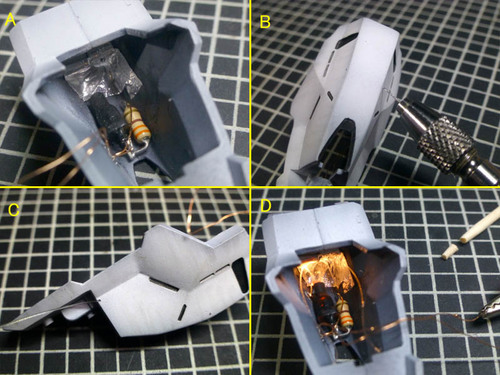

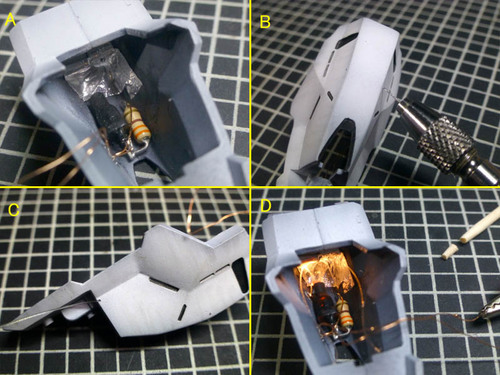

A 上下の噴射口の間にあるパーツは、色を微妙に変えたいです。

矢印部分を切り取って、後ハメ出来る様に加工しました。

B エンジンの白い部分には、合わせ目が出来ます。

合わせ目も処理したいし、噴射口のLEDや、無数の光点も作りたいので、

内部には空間が必要です。

取り付けのダボやミミを切り取ってしまいました。

C 後ハメが可能になったので、合わせ目を消しました。

内部にも広い空間が出来ています。

D 噴射口は別パーツですが、LEDを内蔵させるには、ちょっぴり狭いです。

下の取り付け穴を削り取って、空間を確保しました。

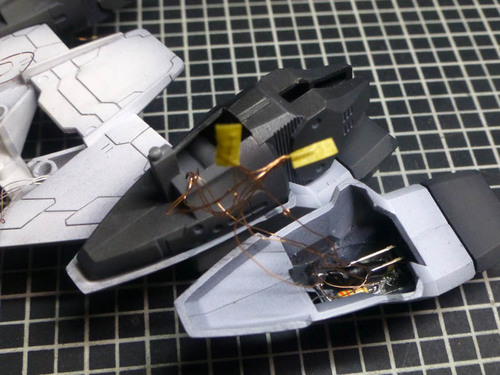

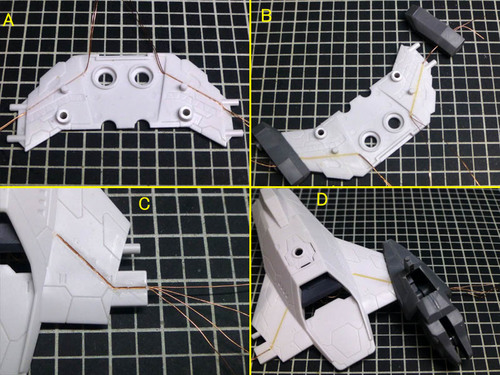

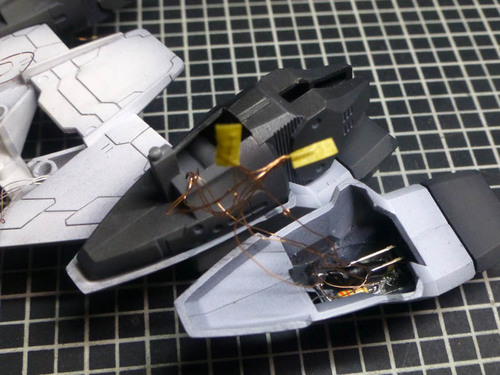

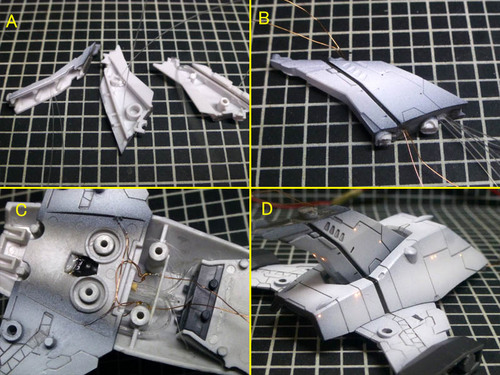

翼に配線を埋め込みます。

A 前の翼に溝を彫って、ポリウレタン線を2本埋めました。

アーム部分には、+5Vとマイナスさえ供給できればOKです。

B 配線はパテで埋めてしまいました。

これで本体からアームへ電力を供給できます。

C 後ろの翼にも配線を埋めます。

こちらは+5V・マイナス・エンジン×2基で、4本の配線が

必要です。

D こちらもパテで埋め戻しました。

いわずもがなですが、このような配線を埋める面は、下側に

して、少しでもキズが目立たない様にしています。

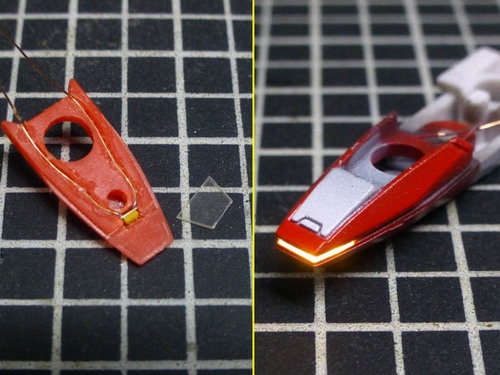

噴射口にLEDを仕込みました。

A 噴射口は開口されていませんので、穴を開けました。

B 曇らせた透明プラ板を挟んでLEDを取り付け、補強のために

上下からプラ板で挟みます。

C スキマに透明エポキシ接着剤を詰め込んで、透明な部分を作り

ブラックで遮光の塗装をしました。

D これで噴射口だけ、綺麗に発光してくれます。

ここはPICで高速明減させたいと想います。

たくさんの光点をつくります。

A 内部に、電球色のLEDを使って、熱収縮チューブで光源を作り

ました。

前方向は別パーツとのスキマが出来るので、光漏れが起こる危険

性があるため、後ろを向けて配置しています。

念のため、噴射口を取り付けるダボを、アルミテープで塞いでお

きました。

B 0.3ミリのドリルで穴を開けています。

ファイバーが内部で取り回しし易い様に、穴の向きを操作してい

ます。

C 穴にファイバーを差し込んで、裏で微量の瞬着で固定します。

ここも、もっとたくさんの光点を作りたかったのですが、パーツ

の構造的な理由から、ある程度省略しています。

D 発光させてみました。

差込口から、かなりの光が漏れてきてしまいましたので、爪楊枝

の先をカットした円錐でフタをします。

完全に光漏れを無くす事は出来ませんが、半分以下の漏れにまで

抑えることは可能です。

4基のエンジン全てに、同じ加工をしますので、ちょっとメンドクセーです。

塗装後の、組み立てる時に配線を繋ぎます。

後ハメ出来る様にした成果が、ここで発揮されます(^^)v

次回は、その他のファイバーと、グラビティブラストの製作をご紹介します(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

ナデシコの艦橋も、素晴らしい再現度ですが、ちょっと後ろの空間が寂しかったので、メカを追加しました。

テキトーなジャンクパーツを詰め込んだだけですが、少しはメカニックな感じになってくれたかな(^_^;)

艦橋は箱絵でも光っていますので、発光させてみます。

窓になる部分を一段削り、透明プラ板をハメ込める様にしました。

奥には電球色のチップLEDを、溝を彫って埋め込んでいます。

ブラックで遮光してから塗装を進めて、最後に透明プラ板を差し込んで完成です。

続いて、エンジンの電飾です。

まずは後ハメ加工をしました。

A 上下の噴射口の間にあるパーツは、色を微妙に変えたいです。

矢印部分を切り取って、後ハメ出来る様に加工しました。

B エンジンの白い部分には、合わせ目が出来ます。

合わせ目も処理したいし、噴射口のLEDや、無数の光点も作りたいので、

内部には空間が必要です。

取り付けのダボやミミを切り取ってしまいました。

C 後ハメが可能になったので、合わせ目を消しました。

内部にも広い空間が出来ています。

D 噴射口は別パーツですが、LEDを内蔵させるには、ちょっぴり狭いです。

下の取り付け穴を削り取って、空間を確保しました。

翼に配線を埋め込みます。

A 前の翼に溝を彫って、ポリウレタン線を2本埋めました。

アーム部分には、+5Vとマイナスさえ供給できればOKです。

B 配線はパテで埋めてしまいました。

これで本体からアームへ電力を供給できます。

C 後ろの翼にも配線を埋めます。

こちらは+5V・マイナス・エンジン×2基で、4本の配線が

必要です。

D こちらもパテで埋め戻しました。

いわずもがなですが、このような配線を埋める面は、下側に

して、少しでもキズが目立たない様にしています。

噴射口にLEDを仕込みました。

A 噴射口は開口されていませんので、穴を開けました。

B 曇らせた透明プラ板を挟んでLEDを取り付け、補強のために

上下からプラ板で挟みます。

C スキマに透明エポキシ接着剤を詰め込んで、透明な部分を作り

ブラックで遮光の塗装をしました。

D これで噴射口だけ、綺麗に発光してくれます。

ここはPICで高速明減させたいと想います。

たくさんの光点をつくります。

A 内部に、電球色のLEDを使って、熱収縮チューブで光源を作り

ました。

前方向は別パーツとのスキマが出来るので、光漏れが起こる危険

性があるため、後ろを向けて配置しています。

念のため、噴射口を取り付けるダボを、アルミテープで塞いでお

きました。

B 0.3ミリのドリルで穴を開けています。

ファイバーが内部で取り回しし易い様に、穴の向きを操作してい

ます。

C 穴にファイバーを差し込んで、裏で微量の瞬着で固定します。

ここも、もっとたくさんの光点を作りたかったのですが、パーツ

の構造的な理由から、ある程度省略しています。

D 発光させてみました。

差込口から、かなりの光が漏れてきてしまいましたので、爪楊枝

の先をカットした円錐でフタをします。

完全に光漏れを無くす事は出来ませんが、半分以下の漏れにまで

抑えることは可能です。

4基のエンジン全てに、同じ加工をしますので、ちょっとメンドクセーです。

塗装後の、組み立てる時に配線を繋ぎます。

後ハメ出来る様にした成果が、ここで発揮されます(^^)v

次回は、その他のファイバーと、グラビティブラストの製作をご紹介します(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-05-05 12:45

コメント(2)

船体完成 [ナデシコ 製作記]

今回は塗装やファイバーの工作をして、船体の完成です。

塗装は、説明の流れを妨げない様に、途中に織り交ぜていましたが、ここで一旦まとめてご紹介します。

まずは黒で立ち上げています。

黒で立ち上げと言っても、遮光が必要な部分だけキッチリと吹いていて、ほとんどはシャドーが必要な部分にのみ吹きました。

プロポーションを変えていないので、サフも要らないし、真っ黒から白に立ち上げるのは時間と手間が掛かりますので、省略しています(^_^;)

ホワイトの機体にします。

ホワイトはクールホワイトを使いました。

角やヘコんだ部分にはブラックを残して、微妙なシャドー効果を付けています。

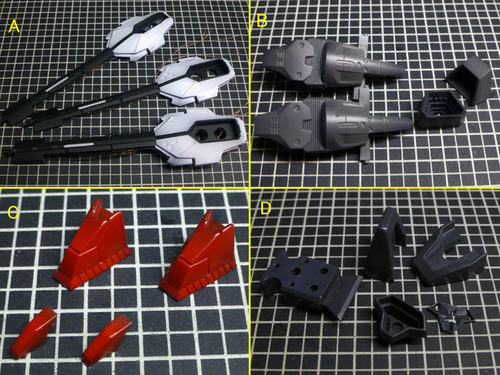

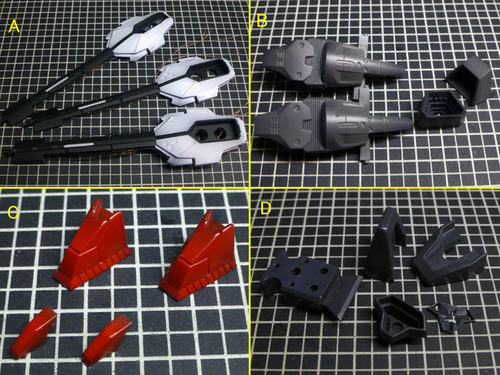

他のパーツも塗装しました。

A アーム部分は、ブラックで全体を塗装してからマスキングして、ブラック

の部分を塗り分けています。

B エンジンはブラックグレーにしました。

若干黄色が入っていた方が、エンジンに見えるかなーと思って(^_^*)

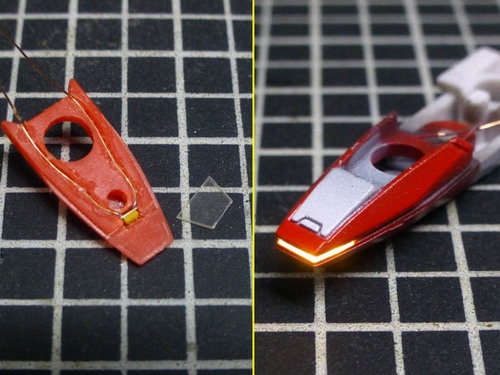

C 赤い部分はシャインレッドとスーパーイタリアンレッドを1:1で混合し

た赤です。

ブラックをエッジに残す塗装なので、ちょっと明るめにしました。

D 他のグレーの部分は、MSグレーをチョイスしました。

微妙なメタリックが入って、堅そうに見えるかなーと思って(^_^*)

細かい塗りワケはエナメルです。

矢印部分の様な、細い線や形がハッキリして欲しい部分は、エナメルを使用しました。

溶剤で拭き取れば、クッキリとした塗りワケになります。

いよいよ光ファイバーを植えていきます。

A そんなにたくさんの光点はありませんが、有るのと無いのではイメージが

ガラリと変わります。

内部の補強に穴を開けてファイバーを通し、ストレスなく一箇所に集めて

います。

B ほぼ中央に、熱収縮チューブを使った電球色の光源を作り、ファイバーを

差し込んでいます。

ファイバーの本数が少ないので、チューブの先から光がダダ漏れです(^_^;)

そんな時は、爪楊枝の先を差し込んで、抜け防止と光漏れた対策をしてあ

げます。

C 艦橋ブロックも、シャドーを活かして、立体感のある仕上げにしました。

半分埋まっているレーダーですが、アニメではシーンで色が違っていて、

白なのかグレーなのか判別出来なかったので、薄いグレーにしました。

D こちらもファイバーを植えてLEDへと接続しました。

ここは内部をブラックで塗装しておくのを忘れちゃったので、アルミテープ

を貼って透け防止の対策をしています。

前方にある黒い壁は、艦橋パーツの合わせ目から光が漏れてしまわないた

めの遮光壁です。

首にも光点があるんだわさ

A 首部分にも光点を作るため、ファイバーを植えました。

内部のダボを避けつつ、全部まとめて下から出てくる仕組みです。

B ここはちゃんと接着しないと、重い艦橋ユニットを支えられません。

予め、配線を通してから接着してしまいました。

C アームの付く翼を取り付けてしまいます。

配線も接続しました。

D これで船体上部と首が、光点付きで接続されました。

もうちょっ光点を増やした方が良かったかな?

でも、アーム部分とのバランスを取ると、こんなもんでしょう(^_^;)

汚しを加えて、アームの接続です。

A 汚しはエナメルで行います。

今回は白く美しいナデシコにしたかったので、ブラックのみです。

ジャーマングレーは緑が発色するし、ブラウン系の黄ばみも加えたく

なかったのです。

B ほとんどの汚しを拭き取ってしまいます。

僅かに縦スジが見えるかな?程度まで落としてしまいます。

こんな僅かな汚れでも、前後から見ると、ちゃんと縦スジとしての効果

が表れてくれます。

C アームを結線して接着しました。

配線が収まるように、パーツの取り付けダボは削り取ってあります。

D 無事にアームも発光しました。

光点のバランスを見ると、ちょうどよい感じです(^^♪増やさなくて良か

った

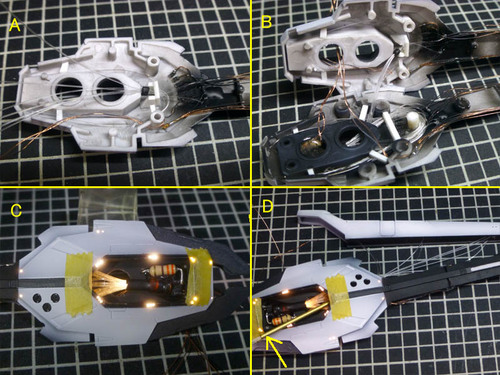

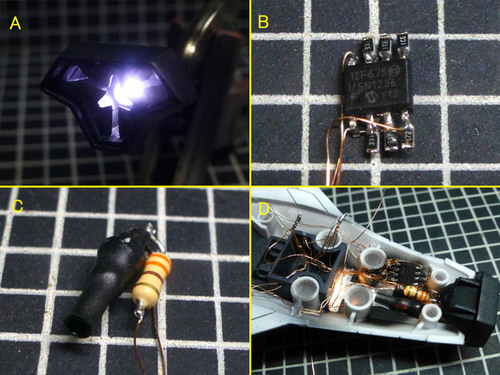

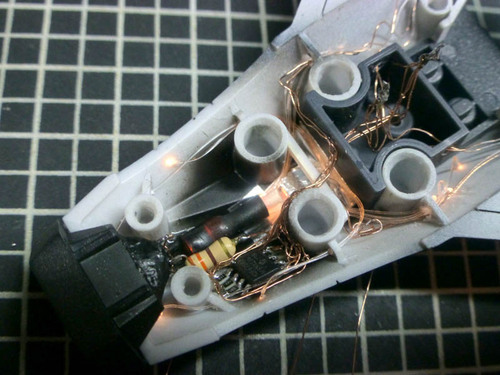

グラビティ・ブラストには、マイコンを使います。

A グラビティ・ブラストの発射口は、閉じた状態と開いた状態が選択式です。

もちろん、開いた状態を選択しました(^_^)v

ただ、小さくて、3ミリLEDを1個入れるのが精一杯でした。

出来るだけ高光度の白色LEDを埋め込んでいます。

B グラビティ・ブラストは、ふわっと明るくなって、高速点滅のチラチラ

で発射を表現し、チラチラしながら減衰させます。

しかも、1分間隔で自動的に発射させたいので、マイコンの出番です。

内部は狭いので、SOPパッケージの超小型PICを使いました。

ついでに4基のエンジンも高速明減させたいので、保護抵抗はチップを

使って省スペース化です。

C 船体下部にも光点を作ります。

熱収縮チューブの光源を作りました。

D 船体内部に詰め込んだ様子です。

欲張ってアレコレ機能を追加すると、こんな目に合います(-_-)

ファイバーは、最後に配置しました。

これだけ狭いと、ファイバーの通り道がどうなるのか、予測不可能でしたので、後から通しています。

かなりの密度となりましたが、よく見ると今まで培ってきたノウハウの集大成です。

細くてどこにでも通せるポリウレタン線

超小型のマイコン

熱収縮チューブを使ったコンパクトな光源

など、どれもブログを始めた当初には無かった技術で、たぶん同じ効果は作れなかったでしょう。

自分も少しは進化しているんですね(^_^*)

船体が完成です。

これで船体が完成しました(^^)/

箱絵の完全再現とまではいきませんが、だいぶ近いものが作れたと思います。

次回はベースやその他の工作をご紹介します。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

塗装は、説明の流れを妨げない様に、途中に織り交ぜていましたが、ここで一旦まとめてご紹介します。

まずは黒で立ち上げています。

黒で立ち上げと言っても、遮光が必要な部分だけキッチリと吹いていて、ほとんどはシャドーが必要な部分にのみ吹きました。

プロポーションを変えていないので、サフも要らないし、真っ黒から白に立ち上げるのは時間と手間が掛かりますので、省略しています(^_^;)

ホワイトの機体にします。

ホワイトはクールホワイトを使いました。

角やヘコんだ部分にはブラックを残して、微妙なシャドー効果を付けています。

他のパーツも塗装しました。

A アーム部分は、ブラックで全体を塗装してからマスキングして、ブラック

の部分を塗り分けています。

B エンジンはブラックグレーにしました。

若干黄色が入っていた方が、エンジンに見えるかなーと思って(^_^*)

C 赤い部分はシャインレッドとスーパーイタリアンレッドを1:1で混合し

た赤です。

ブラックをエッジに残す塗装なので、ちょっと明るめにしました。

D 他のグレーの部分は、MSグレーをチョイスしました。

微妙なメタリックが入って、堅そうに見えるかなーと思って(^_^*)

細かい塗りワケはエナメルです。

矢印部分の様な、細い線や形がハッキリして欲しい部分は、エナメルを使用しました。

溶剤で拭き取れば、クッキリとした塗りワケになります。

いよいよ光ファイバーを植えていきます。

A そんなにたくさんの光点はありませんが、有るのと無いのではイメージが

ガラリと変わります。

内部の補強に穴を開けてファイバーを通し、ストレスなく一箇所に集めて

います。

B ほぼ中央に、熱収縮チューブを使った電球色の光源を作り、ファイバーを

差し込んでいます。

ファイバーの本数が少ないので、チューブの先から光がダダ漏れです(^_^;)

そんな時は、爪楊枝の先を差し込んで、抜け防止と光漏れた対策をしてあ

げます。

C 艦橋ブロックも、シャドーを活かして、立体感のある仕上げにしました。

半分埋まっているレーダーですが、アニメではシーンで色が違っていて、

白なのかグレーなのか判別出来なかったので、薄いグレーにしました。

D こちらもファイバーを植えてLEDへと接続しました。

ここは内部をブラックで塗装しておくのを忘れちゃったので、アルミテープ

を貼って透け防止の対策をしています。

前方にある黒い壁は、艦橋パーツの合わせ目から光が漏れてしまわないた

めの遮光壁です。

首にも光点があるんだわさ

A 首部分にも光点を作るため、ファイバーを植えました。

内部のダボを避けつつ、全部まとめて下から出てくる仕組みです。

B ここはちゃんと接着しないと、重い艦橋ユニットを支えられません。

予め、配線を通してから接着してしまいました。

C アームの付く翼を取り付けてしまいます。

配線も接続しました。

D これで船体上部と首が、光点付きで接続されました。

もうちょっ光点を増やした方が良かったかな?

でも、アーム部分とのバランスを取ると、こんなもんでしょう(^_^;)

汚しを加えて、アームの接続です。

A 汚しはエナメルで行います。

今回は白く美しいナデシコにしたかったので、ブラックのみです。

ジャーマングレーは緑が発色するし、ブラウン系の黄ばみも加えたく

なかったのです。

B ほとんどの汚しを拭き取ってしまいます。

僅かに縦スジが見えるかな?程度まで落としてしまいます。

こんな僅かな汚れでも、前後から見ると、ちゃんと縦スジとしての効果

が表れてくれます。

C アームを結線して接着しました。

配線が収まるように、パーツの取り付けダボは削り取ってあります。

D 無事にアームも発光しました。

光点のバランスを見ると、ちょうどよい感じです(^^♪増やさなくて良か

った

グラビティ・ブラストには、マイコンを使います。

A グラビティ・ブラストの発射口は、閉じた状態と開いた状態が選択式です。

もちろん、開いた状態を選択しました(^_^)v

ただ、小さくて、3ミリLEDを1個入れるのが精一杯でした。

出来るだけ高光度の白色LEDを埋め込んでいます。

B グラビティ・ブラストは、ふわっと明るくなって、高速点滅のチラチラ

で発射を表現し、チラチラしながら減衰させます。

しかも、1分間隔で自動的に発射させたいので、マイコンの出番です。

内部は狭いので、SOPパッケージの超小型PICを使いました。

ついでに4基のエンジンも高速明減させたいので、保護抵抗はチップを

使って省スペース化です。

C 船体下部にも光点を作ります。

熱収縮チューブの光源を作りました。

D 船体内部に詰め込んだ様子です。

欲張ってアレコレ機能を追加すると、こんな目に合います(-_-)

ファイバーは、最後に配置しました。

これだけ狭いと、ファイバーの通り道がどうなるのか、予測不可能でしたので、後から通しています。

かなりの密度となりましたが、よく見ると今まで培ってきたノウハウの集大成です。

細くてどこにでも通せるポリウレタン線

超小型のマイコン

熱収縮チューブを使ったコンパクトな光源

など、どれもブログを始めた当初には無かった技術で、たぶん同じ効果は作れなかったでしょう。

自分も少しは進化しているんですね(^_^*)

船体が完成です。

これで船体が完成しました(^^)/

箱絵の完全再現とまではいきませんが、だいぶ近いものが作れたと思います。

次回はベースやその他の工作をご紹介します。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-05-06 23:48

コメント(4)

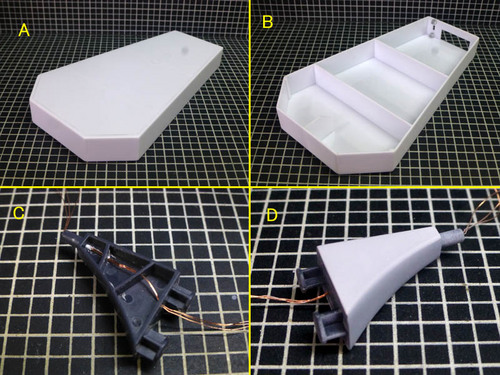

ベースの製作 [ナデシコ 製作記]

ベースを製作して、完成です。

キットには、かっこ良いベースが付属しているのですが、ACアダプタのコネクタやスイッチなど、電飾のためのアイテムを仕込むには、高さが足りません。

そこで、キットのベースの形状を活かしつつ、プラ板でカサ上げする事にしました。

A キットのベースの形を、一回り大きくトレースして、2.5セン

チ程の高さで箱組みしました。

この上にキット付属のベースを接着します。

ちなみに、プラ板工作では、ゴッドハンドさんのアルティメット

カッターを愛用しています。

Pカッター等と違い、断面が垂直でまっすぐにカット出来るので、

最高の接着面積で垂直が出せます(^^♪

もう手放せないツールになっています。

B 内部には、12Vから5Vに変換するDCコンバータくらいしか

入らないのですが、スイッチやACアダプタのコネクタのためには

この高さが最低必要になります。

補強も入れて、強度もアップさせましたよ(^^)

ちなみに、補強は、どんな力が加わるかを考えて追加します。

この場合は「手で持った時に耐えられる」ために補強しています。

C 支柱はキットのパーツをそのまま使いました。

内部に貫通する穴を開けて、配線をベースまで引き込んでいます。

D 配線が丸見えではカッコ悪いので、プラ板でフタをして成型しまし

た。

一応、エッジは丸く面取りしています。

ベースが完成しました。

ブラックで塗装したので、何だかドラキュラが出てきそうな形になりました(^_^*)

キット本来の持つイメージを壊さない形状に出来たので、まぁいいか

接続します。

本体からは、3本の配線が出てきます。

5Vとマイナス、それとグラビティブラストを発射した状態で固定するスイッチの配線です。

1分間隔で、自動的に発射するプログラムを書きましたが、発射のシーンを撮影する時、1分間ぼ~っと待っていなくてはなりません(^_^;)

そこで、PICにスイッチの切替を検知させ、ONの時は発射したままになる様にプログラムしておきました。

撮影が済んだらお役御免の機能です(^_^;)

ACアダプタのジャックのとなりにある、小さなスライドスイッチがソレです。

さて、これでナデシコが完成です。

この時点では、まだシールが届いていなくて、ナデシコマークがありません。

シールを貼ってから、エステバリスを取り付けて、すぐに発送してしまいました。

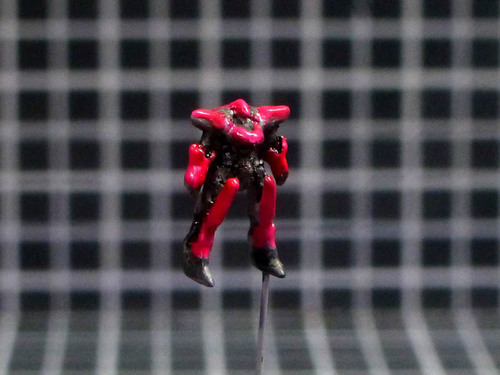

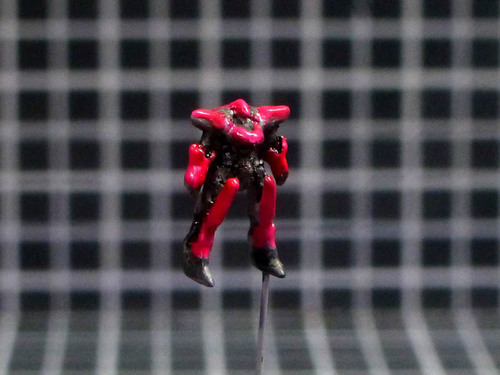

エステバリスもキットに付属していますが、鬼の様に小さいです(^_^;)

ひざのアーマーを彫り込んで、グレー2色と蛍光ピンクで塗装しましたけど、何が何だか(-_-)

本当は艦橋の上に立たせたかったのですが、ナデシコ単体として見られなくなってしまうので、ベースに固定しました。

グラビティブラストの発射シーンです。

こちらは、発射のシーケンスをAR動画でご覧いただけます。

今月24日(2017.05.24)まで誌面からアクセスできますので、スマホやタブレットをお持ちの方は、是非ご覧下さいね(^^)/

完成画像は、いつもの様に別記事でアップさせて頂きます。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

キットには、かっこ良いベースが付属しているのですが、ACアダプタのコネクタやスイッチなど、電飾のためのアイテムを仕込むには、高さが足りません。

そこで、キットのベースの形状を活かしつつ、プラ板でカサ上げする事にしました。

A キットのベースの形を、一回り大きくトレースして、2.5セン

チ程の高さで箱組みしました。

この上にキット付属のベースを接着します。

ちなみに、プラ板工作では、ゴッドハンドさんのアルティメット

カッターを愛用しています。

Pカッター等と違い、断面が垂直でまっすぐにカット出来るので、

最高の接着面積で垂直が出せます(^^♪

もう手放せないツールになっています。

B 内部には、12Vから5Vに変換するDCコンバータくらいしか

入らないのですが、スイッチやACアダプタのコネクタのためには

この高さが最低必要になります。

補強も入れて、強度もアップさせましたよ(^^)

ちなみに、補強は、どんな力が加わるかを考えて追加します。

この場合は「手で持った時に耐えられる」ために補強しています。

C 支柱はキットのパーツをそのまま使いました。

内部に貫通する穴を開けて、配線をベースまで引き込んでいます。

D 配線が丸見えではカッコ悪いので、プラ板でフタをして成型しまし

た。

一応、エッジは丸く面取りしています。

ベースが完成しました。

ブラックで塗装したので、何だかドラキュラが出てきそうな形になりました(^_^*)

キット本来の持つイメージを壊さない形状に出来たので、まぁいいか

接続します。

本体からは、3本の配線が出てきます。

5Vとマイナス、それとグラビティブラストを発射した状態で固定するスイッチの配線です。

1分間隔で、自動的に発射するプログラムを書きましたが、発射のシーンを撮影する時、1分間ぼ~っと待っていなくてはなりません(^_^;)

そこで、PICにスイッチの切替を検知させ、ONの時は発射したままになる様にプログラムしておきました。

撮影が済んだらお役御免の機能です(^_^;)

ACアダプタのジャックのとなりにある、小さなスライドスイッチがソレです。

さて、これでナデシコが完成です。

この時点では、まだシールが届いていなくて、ナデシコマークがありません。

シールを貼ってから、エステバリスを取り付けて、すぐに発送してしまいました。

エステバリスもキットに付属していますが、鬼の様に小さいです(^_^;)

ひざのアーマーを彫り込んで、グレー2色と蛍光ピンクで塗装しましたけど、何が何だか(-_-)

本当は艦橋の上に立たせたかったのですが、ナデシコ単体として見られなくなってしまうので、ベースに固定しました。

グラビティブラストの発射シーンです。

こちらは、発射のシーケンスをAR動画でご覧いただけます。

今月24日(2017.05.24)まで誌面からアクセスできますので、スマホやタブレットをお持ちの方は、是非ご覧下さいね(^^)/

完成画像は、いつもの様に別記事でアップさせて頂きます。

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-05-07 22:37

コメント(0)

ナデシコ完成画像 [ナデシコ 製作記]

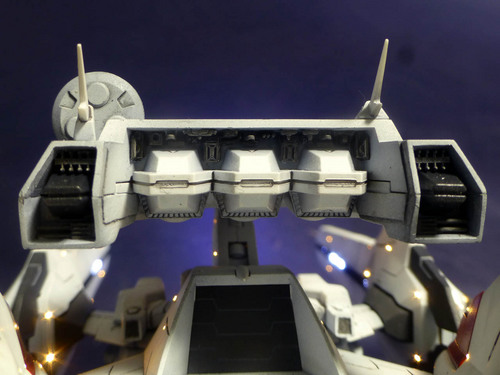

HobbyJapan誌 2017.06 No.576へ掲載して頂いた、ナデシコの完成画像です。

※画像はクリックする事で拡大表示されます。

TV放送から20年以上の月日が流れましたが、今でも多くのファンに支持されている「機動戦艦ナデシコ」を、こうしてプラモデルとして製作できるなんて、良い時代になったものですね。

製作当初は、エンジンと艦橋を電飾すればOKだと思っていましたが、パッケージイラストを見ると、たくさんの光が点灯しているではありませんか(^_^;)

1/1500というサイズでは、再現するのに限界がありますが、出来るだけたくさんの光点を作ってみる事にしました。

結局、このサイズの模型としては異例である、大小42個のLEDを詰め込む事になりました。

まずは全体です。

たくさんの光点は、各ブロック毎に内蔵した電球色LEDから、光ファイバーを使って作り出しています。

エンジンはブルーの光で、高速に明減させ、噴射の様子を表現しました。

アーム部分のスリットは、裏側をギリギリまで削り、チップLEDの光を透過させて発光させています。

艦橋には、透明プラ板をはさみ、中の断面からチップLEDの光をいれて、全方向に発光させています。

艦橋部の後ろ側は、スキマが寂しかったので、ジャンクパーツを詰め込んでディテールアップしました

。

PICマイコン制御により、1分間間隔で、自動的にグラビティブラストを発射します。

段々と明るくなってきて、発射中は高速に明減し、徐々に消えていきます。

このキットは、当時のスタッフも交えて考証した事もあり、現時点で最高のプロポーションに仕上がっています。

キットには、同スケールのエステバリスが付属します。

今回は艦橋の上ではなく、ベースに固定しました。

パッケージイラストの完全再現とはいきませんでしたが、とても楽しく製作させて頂きました(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

※画像はクリックする事で拡大表示されます。

TV放送から20年以上の月日が流れましたが、今でも多くのファンに支持されている「機動戦艦ナデシコ」を、こうしてプラモデルとして製作できるなんて、良い時代になったものですね。

製作当初は、エンジンと艦橋を電飾すればOKだと思っていましたが、パッケージイラストを見ると、たくさんの光が点灯しているではありませんか(^_^;)

1/1500というサイズでは、再現するのに限界がありますが、出来るだけたくさんの光点を作ってみる事にしました。

結局、このサイズの模型としては異例である、大小42個のLEDを詰め込む事になりました。

まずは全体です。

たくさんの光点は、各ブロック毎に内蔵した電球色LEDから、光ファイバーを使って作り出しています。

エンジンはブルーの光で、高速に明減させ、噴射の様子を表現しました。

アーム部分のスリットは、裏側をギリギリまで削り、チップLEDの光を透過させて発光させています。

艦橋には、透明プラ板をはさみ、中の断面からチップLEDの光をいれて、全方向に発光させています。

艦橋部の後ろ側は、スキマが寂しかったので、ジャンクパーツを詰め込んでディテールアップしました

。

PICマイコン制御により、1分間間隔で、自動的にグラビティブラストを発射します。

段々と明るくなってきて、発射中は高速に明減し、徐々に消えていきます。

このキットは、当時のスタッフも交えて考証した事もあり、現時点で最高のプロポーションに仕上がっています。

キットには、同スケールのエステバリスが付属します。

今回は艦橋の上ではなく、ベースに固定しました。

パッケージイラストの完全再現とはいきませんでしたが、とても楽しく製作させて頂きました(^^)/

現在、2つのブログランキングへ参加しています。

1日1回、応援のワンクリックをぜひお願いしますm(__)m

2017-05-08 20:35

コメント(0)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。