効果音とベース [デロリアン製作記]

メインのマイコン回路を作ろうと思いますが、効果音は付けたいです。

効果音に合わせて電飾を点灯させるため、まずは効果音作りから入ります。

効果音は、電飾と連動する音に細かく分けて割り振っていきます。

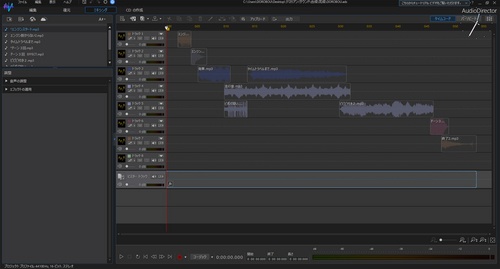

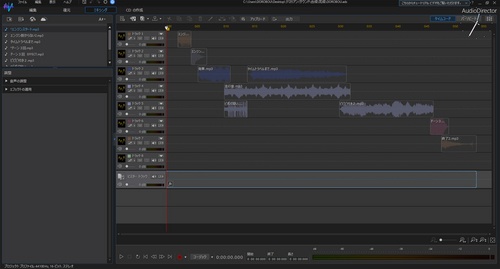

ボクはCyberLink AudioDirector 11を使って、効果音をトラック単位に分け、鳴り始める時間を把握しておきます。

どの音が何秒後から鳴るのか判るので、微調整で何度も試す方法より少ない手間でプログラムが出来ます。

もちろん、スピーカーやアンプの特性にあわせた調整や、ベースに仕込んでからの鳴りの調整も出来ますので、サウンド編集ソフトは1本持っていた方が良いですね。

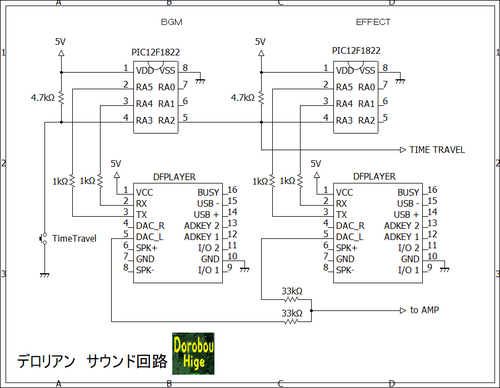

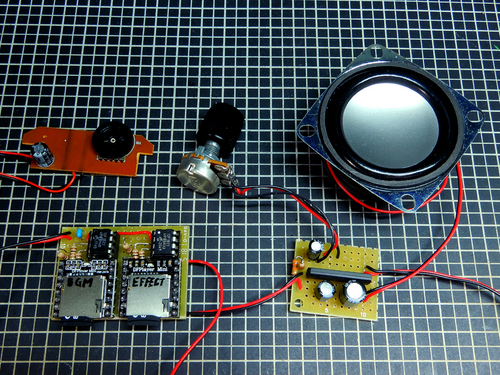

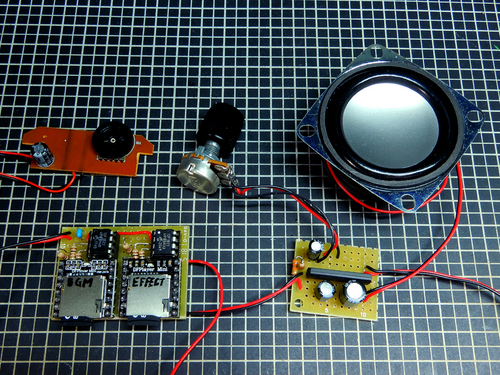

サウンドは、BGMと効果音を組み合わせます。

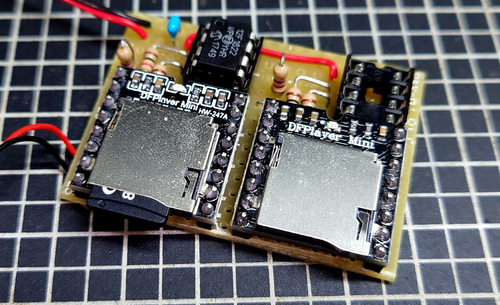

MP3プレーヤーDFPlayer mini を2個使って、SDカードに収めたMP3サウンドをPICで制御します。

PICとDFPlayerは2本の信号線でシリアル通信を行い、かなり自由にコントロールが可能です。

DFPlayerの詳しい使い方は、以前記事にしておりますので、こちらをどうぞ

https://dorobou.blog.ss-blog.jp/2019-12-29

今回はBGM用とタイムトラベル時の効果音用に分けています。

普段は映画のサントラがずっと鳴っていますが、タイムトラベル再現モードになったら、BGMの音量を絞り、効果音が再生されて、タイムトラベルが終わったらBGMの音量を戻します。

映画のシーンみたいに、バックにテーマ曲が流れている感じにしたいのです。

2つのDFPlayerからの音声出力は、33kΩの抵抗でミックスされてアンプへ出力されます。

パッシブミキサーという、とても簡単な合成方法ですが、ミキサー回路を組むほどでもない合成に便利な方法です。

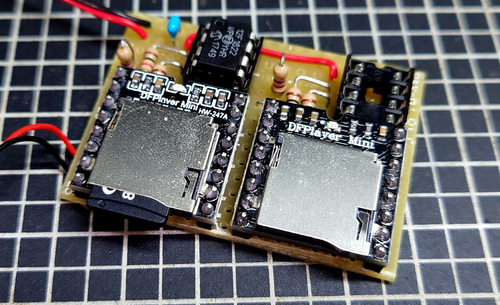

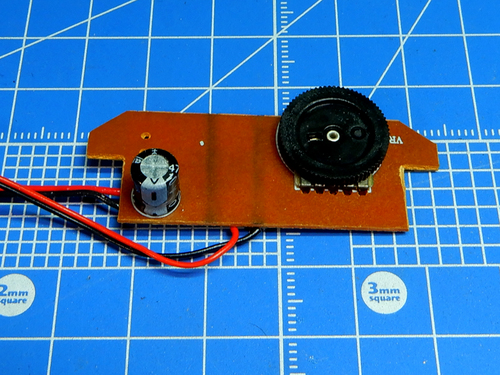

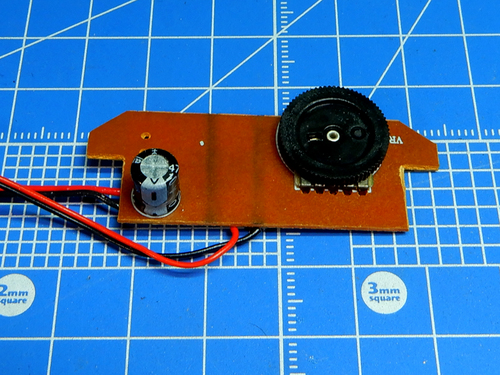

組み立てた回路です。

BGMを担当しているPICが、スイッチの入力を検知して効果音を担当しているPICに指令を出し、更にデロリアンのメインPICにもスイッチが押された事を知らせます。

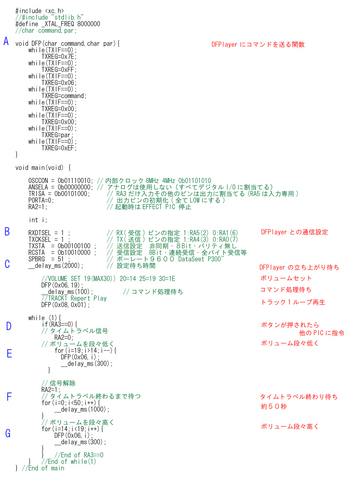

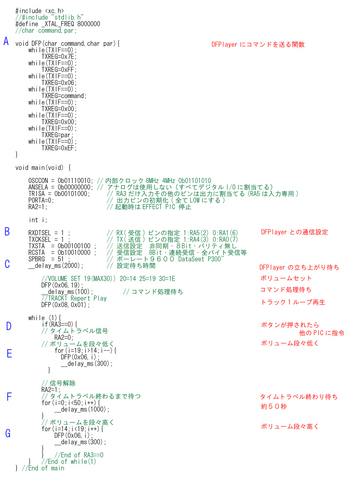

BGM担当PICのプログラムを簡単にですがご紹介しておきますね。

初期設定部分は省略しています。

まずAで、DFPlayerをコントロールする関数を宣言しています。

この関数に引数をセットして呼び出すだけで、DFPlayerをコントロールできます。

このコマンド表の水色部分の、左から4番目と、7番目の値をセットして呼び出します。

例えば再生(PLAY)したいなら、DFP(0x0D,0x00); と書きます。

B でシリアル通信の設定をしています。

C DFPlayerが立ち上がるのを待ちます。

どうもDFPlayerはロットによって立ち上がり時間に差があるみたいなのですが、

とりあえず2秒にしておけば大丈夫だと思います。

DFP()でコマンドを送った後も100msの待ち時間が必要になる場合があります。

D ベースのボタンが押されたら、効果音担当PICやメインPICに信号を送ります。

E BGMのDFPlayerにボリューム命令を送って、音量を下げます。

F タイムトラベルイベントが終わるまで待ちます。

G 音量をもとに戻します。

さて、サウンドはアンプで音量を上げるわけですが、会場によっては音が低すぎる場合があります。

やはり周辺に合わせてボリューム調整が出来る方が便利ですよね。

そこで、100均のUSBスピーカーに付いていたアンプを流用しようとしました。

ところが、再生させてみると低音はスカスカ、音も薄くてイイマイチです。

BGMはBack to the Futureのオーケストラサウンドなので、迫力が欲しいです。

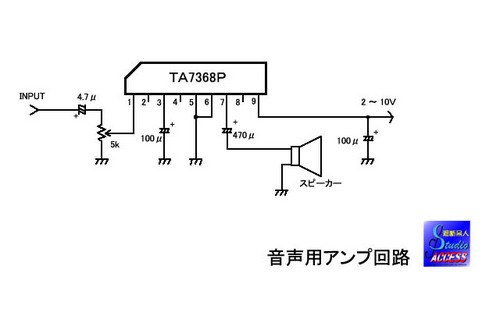

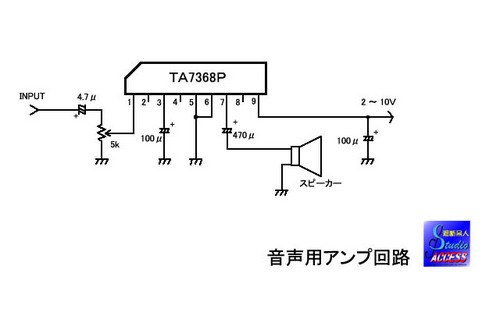

そこで、アンプを自作しました。

TA7368Pを使った簡単なアンプですけど、比較にならない程、音質が改善されました。

ただ、USBスピーカーのスピーカー自体はかなり高性能です。

300円なので1個150円だとしても、秋葉で同額で買ったスピーカーよりメッチャ良い音で鳴りますので、スピーカーだけは採用です。

これでサウンド関係の目処が立ちました。

BGMと効果音を同時に流したいとか、音質が気に入らないなどと言わなければ、すぐに完成していました。

全然プラモ製作とは関係ない話で恐縮です。

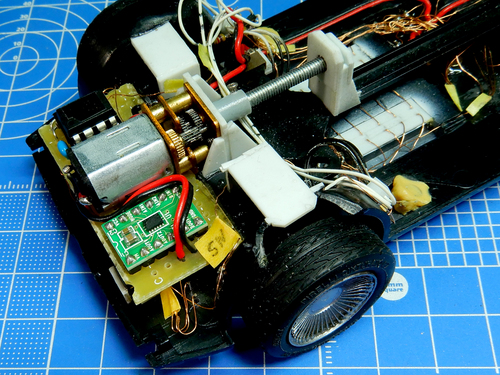

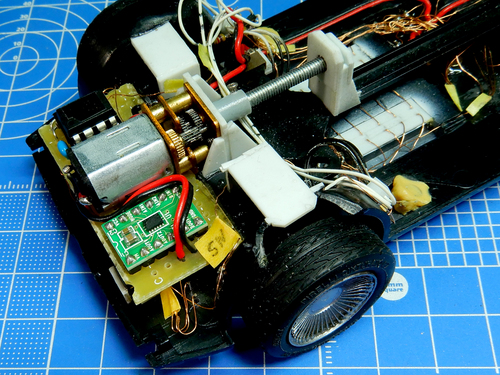

デロリアンは、リモコンをやめました。

ホバーモードの切り替えを、ダイソーのリモコンライトを使って遠隔操作可能にしていましたが、そもそもリモコン化する意味があるのか?と疑問に感じてしまいました。

そのために回路は複雑化して、パーツを増やし電力を食うわけです。

別に、ベースのスイッチを押せば変形するだけで十分だろうと思い、取り外してしまいました。

車体のスイッチは有効なので、そのスイッチを配線で引き延ばして、ベースのスイッチで操作できる様にします。

シンプルイズベストです。

タイムトラベルの開始もベースのスイッチで起動させます。

信号はベースのBGM担当PICからメインPICに伝えます

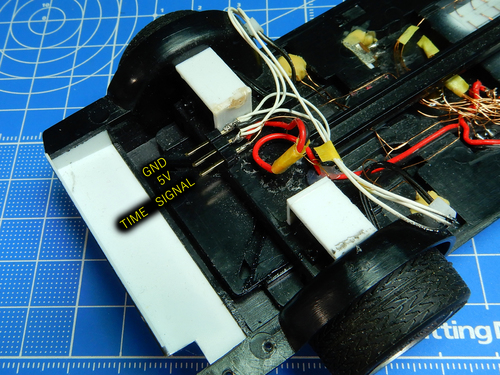

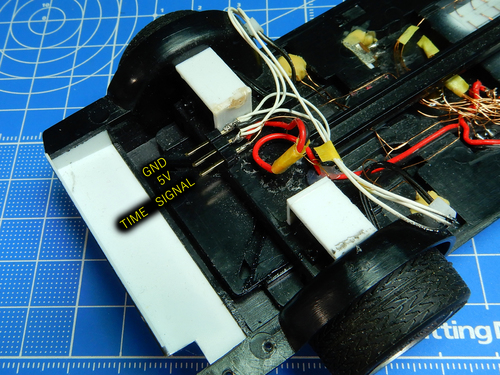

メインPICには電源とタイムトラベル信号が伝われば良いので、接続コネクタは3ピンです。

とてもシンプルな構成になりました。

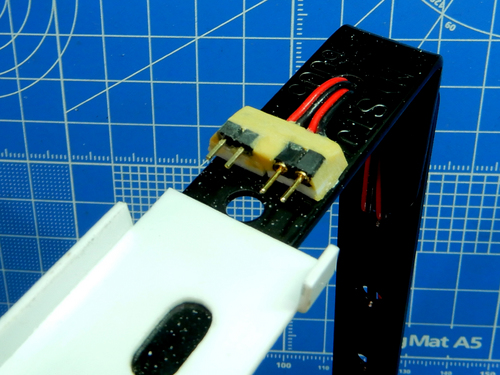

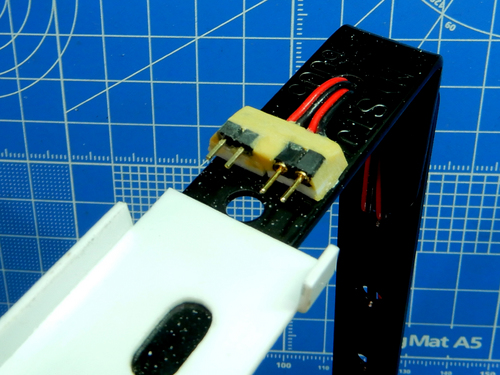

ベースとの接続部分は、4ピンになります。

電源の5VとGNDの他、タイムトラベル信号とホバーモード切替信号の計4ピンです。

支柱にセットすれば接続される様にレイアウトしました。

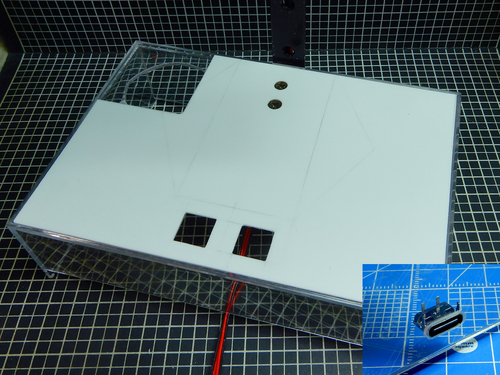

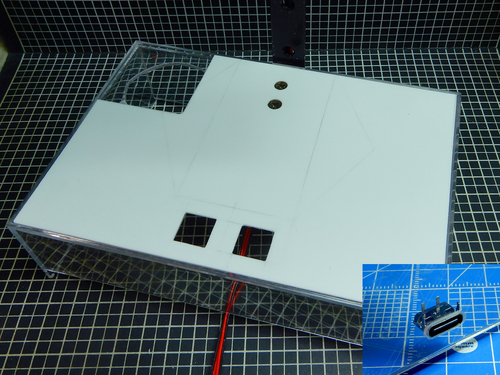

ベースには、スイッチとサウンド再生回路が収まります。

100均のフタ付きケースを逆さまにして、底に1mmプラ板を貼って平面にしました。

支柱はネジ留めでガッチリ支えてもらいます。

スイッチ用の穴、スピーカー用の穴、背面に電源供給用のUSB Type-C端子を付けました。

このケースは元々フタが付いていたので、前面と背面にスキマが出来ます。

そこから音が漏れて、バスレフとしても効果があります。

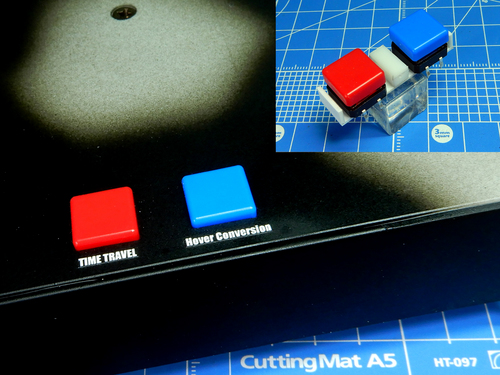

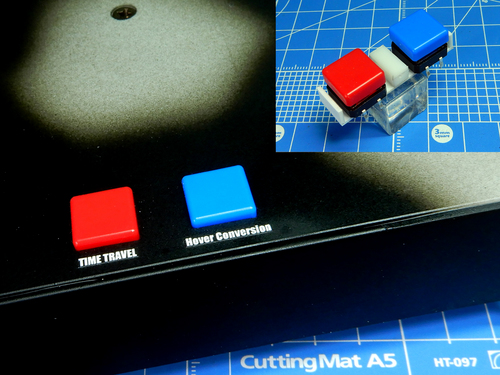

スイッチを2個取り付けます。

プッシュスイッチをプラ板の支えに固定して取り付けました。

塗装後に、PCで印刷したラベルを貼り付けてレタリングしています。

デロリアンの操作は、たった2個のスイッチで操作する事になります。

あとはマイコンがやってくれるわけですね。

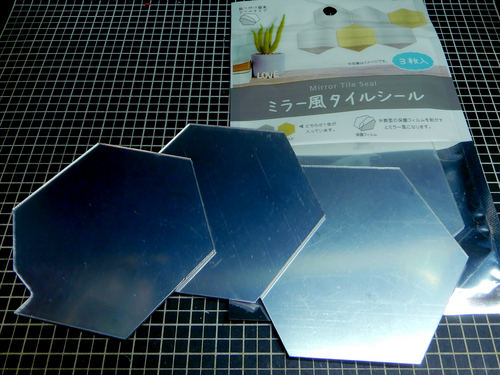

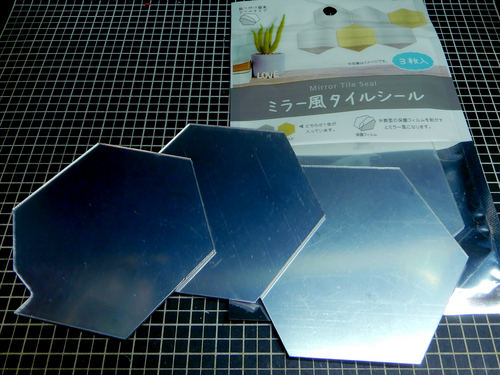

100均のミラーを用意しました。

ベースの上面には、100均で見付けた、ミラー型タイルシールを貼ろうと思います。

6角形で未来的ですし、飛行状態で車体下の電飾も良く見える様になります。

完成するとこんな感じです。

これからベース内部にサウンド回路を仕込みますので、ミラータイルはまだ貼っていません。

表面の保護シートも剥がしていません。

もうちょっとカッコ良く作りたかったのですが、機能としては十分ですかね。

とりあえずベースが形になったので、これでやっとメインPICの製作に移れます。

効果音に合わせて電飾を点灯させるため、まずは効果音作りから入ります。

効果音は、電飾と連動する音に細かく分けて割り振っていきます。

ボクはCyberLink AudioDirector 11を使って、効果音をトラック単位に分け、鳴り始める時間を把握しておきます。

どの音が何秒後から鳴るのか判るので、微調整で何度も試す方法より少ない手間でプログラムが出来ます。

もちろん、スピーカーやアンプの特性にあわせた調整や、ベースに仕込んでからの鳴りの調整も出来ますので、サウンド編集ソフトは1本持っていた方が良いですね。

サウンドは、BGMと効果音を組み合わせます。

MP3プレーヤーDFPlayer mini を2個使って、SDカードに収めたMP3サウンドをPICで制御します。

PICとDFPlayerは2本の信号線でシリアル通信を行い、かなり自由にコントロールが可能です。

DFPlayerの詳しい使い方は、以前記事にしておりますので、こちらをどうぞ

https://dorobou.blog.ss-blog.jp/2019-12-29

今回はBGM用とタイムトラベル時の効果音用に分けています。

普段は映画のサントラがずっと鳴っていますが、タイムトラベル再現モードになったら、BGMの音量を絞り、効果音が再生されて、タイムトラベルが終わったらBGMの音量を戻します。

映画のシーンみたいに、バックにテーマ曲が流れている感じにしたいのです。

2つのDFPlayerからの音声出力は、33kΩの抵抗でミックスされてアンプへ出力されます。

パッシブミキサーという、とても簡単な合成方法ですが、ミキサー回路を組むほどでもない合成に便利な方法です。

組み立てた回路です。

BGMを担当しているPICが、スイッチの入力を検知して効果音を担当しているPICに指令を出し、更にデロリアンのメインPICにもスイッチが押された事を知らせます。

BGM担当PICのプログラムを簡単にですがご紹介しておきますね。

初期設定部分は省略しています。

まずAで、DFPlayerをコントロールする関数を宣言しています。

この関数に引数をセットして呼び出すだけで、DFPlayerをコントロールできます。

このコマンド表の水色部分の、左から4番目と、7番目の値をセットして呼び出します。

例えば再生(PLAY)したいなら、DFP(0x0D,0x00); と書きます。

B でシリアル通信の設定をしています。

C DFPlayerが立ち上がるのを待ちます。

どうもDFPlayerはロットによって立ち上がり時間に差があるみたいなのですが、

とりあえず2秒にしておけば大丈夫だと思います。

DFP()でコマンドを送った後も100msの待ち時間が必要になる場合があります。

D ベースのボタンが押されたら、効果音担当PICやメインPICに信号を送ります。

E BGMのDFPlayerにボリューム命令を送って、音量を下げます。

F タイムトラベルイベントが終わるまで待ちます。

G 音量をもとに戻します。

さて、サウンドはアンプで音量を上げるわけですが、会場によっては音が低すぎる場合があります。

やはり周辺に合わせてボリューム調整が出来る方が便利ですよね。

そこで、100均のUSBスピーカーに付いていたアンプを流用しようとしました。

ところが、再生させてみると低音はスカスカ、音も薄くてイイマイチです。

BGMはBack to the Futureのオーケストラサウンドなので、迫力が欲しいです。

そこで、アンプを自作しました。

TA7368Pを使った簡単なアンプですけど、比較にならない程、音質が改善されました。

ただ、USBスピーカーのスピーカー自体はかなり高性能です。

300円なので1個150円だとしても、秋葉で同額で買ったスピーカーよりメッチャ良い音で鳴りますので、スピーカーだけは採用です。

これでサウンド関係の目処が立ちました。

BGMと効果音を同時に流したいとか、音質が気に入らないなどと言わなければ、すぐに完成していました。

全然プラモ製作とは関係ない話で恐縮です。

デロリアンは、リモコンをやめました。

ホバーモードの切り替えを、ダイソーのリモコンライトを使って遠隔操作可能にしていましたが、そもそもリモコン化する意味があるのか?と疑問に感じてしまいました。

そのために回路は複雑化して、パーツを増やし電力を食うわけです。

別に、ベースのスイッチを押せば変形するだけで十分だろうと思い、取り外してしまいました。

車体のスイッチは有効なので、そのスイッチを配線で引き延ばして、ベースのスイッチで操作できる様にします。

シンプルイズベストです。

タイムトラベルの開始もベースのスイッチで起動させます。

信号はベースのBGM担当PICからメインPICに伝えます

メインPICには電源とタイムトラベル信号が伝われば良いので、接続コネクタは3ピンです。

とてもシンプルな構成になりました。

ベースとの接続部分は、4ピンになります。

電源の5VとGNDの他、タイムトラベル信号とホバーモード切替信号の計4ピンです。

支柱にセットすれば接続される様にレイアウトしました。

ベースには、スイッチとサウンド再生回路が収まります。

100均のフタ付きケースを逆さまにして、底に1mmプラ板を貼って平面にしました。

支柱はネジ留めでガッチリ支えてもらいます。

スイッチ用の穴、スピーカー用の穴、背面に電源供給用のUSB Type-C端子を付けました。

このケースは元々フタが付いていたので、前面と背面にスキマが出来ます。

そこから音が漏れて、バスレフとしても効果があります。

スイッチを2個取り付けます。

プッシュスイッチをプラ板の支えに固定して取り付けました。

塗装後に、PCで印刷したラベルを貼り付けてレタリングしています。

デロリアンの操作は、たった2個のスイッチで操作する事になります。

あとはマイコンがやってくれるわけですね。

100均のミラーを用意しました。

ベースの上面には、100均で見付けた、ミラー型タイルシールを貼ろうと思います。

6角形で未来的ですし、飛行状態で車体下の電飾も良く見える様になります。

完成するとこんな感じです。

これからベース内部にサウンド回路を仕込みますので、ミラータイルはまだ貼っていません。

表面の保護シートも剥がしていません。

もうちょっとカッコ良く作りたかったのですが、機能としては十分ですかね。

とりあえずベースが形になったので、これでやっとメインPICの製作に移れます。

2022-04-10 20:52

コメント(0)

2007-06-06 完成しました。

2007-06-06 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-08-21 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-06-22 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-03 完成しました。

2007-03-12 完成しました♪

2007-03-12 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2007-07-08 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2005-12-18 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2008-06-05 完成しました♪

2010-04-05 完成しました。

2010-04-05 完成しました。

コメント 0